開挖

眾所周知,黃河是多泥沙河流。百餘年(自1855年,黃河在河南省銅瓦廂決口流入大清河,從利津入海)來,黃河水裹攜著巨量的泥沙,來到現在的入海口地區。由於受到海潮的頂托和黃河攔門沙的阻塞,河水流速減緩,泥沙淤積,河床抬高,使河道常辟新徑,左右遷徙,不斷進行著填海造地運動。由於黃河不規律的泥沙淤積、河水泛濫沖刷,導致黃河三角洲地形複雜,地面起伏不平。黃河以南近千平方公里的境域內,長久以來竟沒有一條理想的排水道(黃河在這裡是"懸河"、"天河",其他水源根本不能匯入)。若雨量稍大一點,再加上西部客水流入,這裡便積水成災。介紹

建國後,黨和人民政府積極為這個地區尋找排水出路。當時這一帶屬惠民專區的利津、蒲台、廣饒三縣。惠民行署為解決本地區700多平方公里的排澇問題,於1950年開挖了兩條排水河道,一條是廣利溝(因從利津開挖,至廣饒入海,取兩縣首字命名),一條是廣蒲溝(取廣饒、蒲台首字命名)。廣利溝從原利津縣寧海區(現屬墾利)黃河大堤下的張莊開始,向東南方向開挖,經崔家、王營、皇殿、巴家集,到原廣饒九區(現屬東營區)的哨頭、西營、東營、東趙、辛鎮、沙營、辛莊、王崗,在廣饒七區(現屬廣饒丁莊鄉)的馬家樓子附近匯入支脈溝。全長38公里,流域面積670平方公里。

農建二師疏挖廣利溝

1950年惠民專署組織開挖的廣利溝,標準低、斷面小。1952年以後,黃河堤岸上陸續安裝了路家莊、麻灣、王旺莊虹吸管,用來引黃灌溉。當時,因灌水工程不配套,就借用廣利溝和廣蒲溝做了引水渠道。由於堵截貯水,兩溝被逐漸淤積,本來就有限的排澇能力,幾乎喪失殆盡。

1954年春。中國人民解放軍農建二師對廣利溝、廣蒲溝加以開寬浚深。廣利溝從上游一直疏挖到沙營;廣蒲溝從上游挖至六戶(以下因淤積較差沒挖)。這次疏浚較徹底,對這一地區排澇排鹼起了重要作用。疏浚後經實測,廣利溝入支脈溝口(馬樓村附近)溝底高程為0米(大沽處海面),當地地面的高程為4米左右,一般大潮位約2米左右。從當時的情況看,基本適應了排澇的要求。

新廣利溝的誕生

1951年,國家就著手準備在廣利溝流域及其以南的300~500萬畝範圍內,建設一個大型引黃灌區,這就是我國第一個五年計畫重點項目之一的打漁張引黃灌區。對灌區的排灌系統,當時進行了全面詳細的規劃。排水方面的重要變化是,又誕生了兩條新排水溝--新廣利溝和新廣蒲溝。

廣利溝是西北--東南自然流向的河流,然而打漁張灌區規劃的指導思想是儘量使各乾渠南北或東西走向,以使土地成方成塊。具體地說就是,四乾渠、五乾渠和六乾渠都是東西走向的,相距都在10公里左右。這樣一來,就必然造成廣利溝和五、六乾渠的交叉。解決的辦法是,廣利溝首先在皇殿、孫家附近建涵洞穿越六乾渠;在沙營以東廣利溝又與五乾渠相會,這裡則是在溝上架木質渡槽使五乾水通過。這個木質渡槽使用了10多年,1969年改建成鋼筋混凝土渡槽。

修建了灌溉渠道後,原有排水系統受到干擾、損壞。為了更好地排除四、五、六乾渠之間的雨澇和灌後余水,打漁張灌區又規劃設計了新廣利溝和新廣蒲溝。

新廣利溝位於五乾渠和六乾渠之間,所以又叫五六乾合排。它西起原利津縣董集區(現墾利縣董集鄉)東清戶村東南,在長河口村附近穿越總乾渠,經原廣饒九區(現東營區)的劉家、南莊等村,在東營村東南匯入廣利溝。原來的廣利溝亦叫老廣利溝。新廣利溝全長21公里,流域面積360平方公里,設計排水流量9.5立方米/秒。

大澇災的考驗

任何事物的發展都不是一帆風順的。年齡較大的人都曾記得20世紀60年代初那艱苦的歲月,廣利河流域的人民也蒙受了巨大的災難。

據有關資料記載:1962年、1964年是這裡建國以來澇災最大的年份。1962年,這個地區澇地26萬畝,占耕地總面積的60%;1964年,汛期降雨量高達750毫米,是歷年同期的240%,平地積水達0.2~0.4米,持續一月以上,雨澇面積達39萬畝,占耕地總面積的90%。這時候,這裡的石油工業已發展到一定規模。大雨時,油田基地水深及膝,東(營)辛(店)公路小清河以北段,50%以上的路段漫水三日以上。受澇災影響,運輸處的運油車,挨次停靠在現在的泰山路兩側;老廣蒲溝汽修廠處的公路橋被沖毀了,過往行人和車輛只好靠木船、浮橋過渡……

當時,農民的生活更是難以言喻。一進村聽到的準是"梆、梆"的剁菜聲,這裡獨有的野生植物黃蓿菜(當地人叫"種子")成了主食。人們在秋季收下一大垛,用木棒打下籽粒和葉,經水浸泡後,再攙上少量玉米或瓜乾麵來充飢。1964年澇期較長,黃蓿菜也因此采割不到多少。那年,筆者曾因蒐集廣利河進一步開發的水位、流量資料,住在東趙村,親身體驗了這一段艱難的生活。實踐證明,小清河以北、黃河以南偌大地區內,僅靠支脈溝一個入海口的排水能力,是經受不住特大洪澇考驗的。

廣利溝浚深拓寬更名為廣利河

連年大澇後,政府把廣利溝的進一步治理提到了議事日程。山東省水利廳根據油田指揮部關於治理油區澇災的要求和省人民委員會的指示,於1964年11月中旬,委派了以山東省水利勘測設計院副院長孫貽讓為組長的規劃小組,對石油礦區和周圍縣、區(公社)進行了現場勘查,並向九二三廠及有關地方的領導同志徵求了治理意見(筆者作為打漁張引黃灌溉局的代表,參加了這個規劃小組的工作)。1964年12月5日,山東省水利勘測設計院以663號檔案,將勘查結果報告了省人民委員會。1965年1月27日,省人民委員會以(65)計基字第11號檔案上報國家計畫委員會,請求安排投資。隨後,省水利勘測設計院於同年2、3月,會同打漁張引黃灌溉管理局(筆者參加)以及廣饒、墾利兩縣,再次組成規劃小組。進行了更加具體的勘查和規劃。在這期間,還發生了一段令我難忘的小故事。

那是當年3月初的一天,省水利勘測設計院楊碧如工程師、廣饒縣水利局李東朴和我一行三人,騎著腳踏車在廣利河下游一帶奔波了一天,傍晚才到達旺河口(現廣利港一帶)。當時,"天公"不作美,突然間陰雲密布,朔風大作。我們剛剛還在笑談著"海邊氣候變幻莫測",那知這就實實在在地落到了我們頭上。在那除了荊條、黃蓿,沒有任何標記的荒野灘上,不一會兒我們三個人就不辨東西南北了。幸好及時發現了遠處一線燈光,急奔過去後發現是牧羊人的地屋子。在牧羊人的指點下,次日早晨我們才艱難地到達了廣饒畜牧場。如無這個巧遇,若我們走入了海溝,再遇海潮,後果難想。

1965年5月15日,山東省水利廳以(65)水勘字第165號文,向山東省計畫委員會呈報了《九二三廠溢凌河及廣利溝流域排水工程規劃》。規劃的要點是:河道治理標準按"5年一遇"排澇,"20年一遇"防洪("幾年一遇"是水利專業術語,並非一定是5年或20年就肯定遇到一次)。具體治理方案是:廣利溝沙營以上原河道疏浚;沙營以下改道,向正東方向穿過舊防潮堤和新防潮堤,在旺河口獨立入海(據當地漁民介紹,旺河口是一個古入海口門)。廣利溝改道以後,利用原溝22.4公里,新辟溝長22.6公里,總長45公里,流域面積723平方公里,入海口處"5年一遇"排澇流量8l立方米/秒。"20年一遇"防洪流量175立方米/秒。

廣利溝經過這次疏浚改道,標準大大提高,並獨流入海。此時,"溝"的名稱已不相稱,惠民專員公署決定廣利溝改名為廣利河。

現狀

作為一條連線河海、貫穿城區的主要河流,廣利河理應成為一條美化環境、造福民眾的靚麗風景線。然而,由於流域內工業企業和人口的不斷增加,大量未經處理的油田廢水、生活污水排入河內,加之沿岸企業、居民隨意傾倒垃圾,致使河道水質污染日趨嚴重,居民民眾怨聲載道。隨著我市城市化發展和經濟社會的加速推進,對廣利河的綜合治理已經刻不容緩。

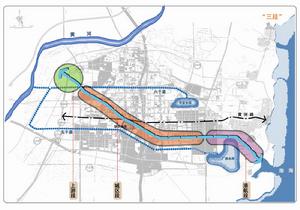

廣利河改造規劃

廣利河改造規劃為保證廣利河綜合治理工程的順利實施,規劃部門深入調查研究,在廣泛聽取各方意見,科學論證的基礎上,順利完成了廣利河綜合治理規劃,為工程實施奠定了良好基礎。規劃按“三段六片九節點”的結構對廣利河整體景觀進行了設計。“三個功能區段”將廣利河整體分為三段,不同河段承擔著不同的功能。上游段,從源頭至雲門山路交匯處,為水源涵養區;中游段,從雲門山路交匯處至東八路,為城市景觀重點塑造區;下游段,從東八路至廣利河入海口,為港航區。“六個景觀片區”依據兩岸城市功能與景觀特色塑造,劃分不同的景觀功能片區。水源涵養區,從河流源頭至雲門山路,打造田園風光區;都市生活區,從雲門山路至西一路,展現現代化都市風情區;文體休閒區,從西一路至東青高速公路,打造市區最大的文體休閒區;濕地生態區,從東青高速公路至勝利大街,成為城市濕地特色的生態景觀區;科技研發區,從勝利大街至東八路,發展高科技研發與配套居住;港航區,從東八路至廣利河入海口,建設濱海風情區。“九個特色節點”結合城市開發與景觀塑造,在廣利河與各大主要路口交接處形成不同特色的功能節點,集中呈現城市特色。科學安排——廣利河綜合治理工程的建設進程

按照“科學規劃,分步實施”的原則,以實施截污導污、河道整理、建源引水、景觀塑造、疏航建港和流域綜合開發工程為重點,全面推進廣利河綜合治理。

廣利河風景區

廣利河風景區——截污導污治污工程。重點做好廣利河上游區域特別是墾利縣勝坨鎮和郝家鎮的點源污染治理。對廣利河和老廣蒲溝上游污水實施導污。對市生活污水處理廠進行配套完善,確保原設計處理能力(10萬噸/日)能夠穩定運行。在五六乾合排和廣利河兩側鋪設約25公里的截污乾管,新建2處污水泵站,將污水送至市生活污水處理廠處理。

——河道整理工程。對廣利河進行清淤疏浚,清污清障,改造橋閘,挖深河道,拓寬河槽,硬化襯砌,建設生態駁岸,依法拆除兩岸治理規劃範圍內的各類建(構)築物。

——建源引水工程。在廣利河上游建設沉沙蓄水工程,一次性蓄水能力達到1500萬立方米,通過引黃沉沙和景觀湖建設,做好供水渠的清理拓寬,保證清水入城。

——景觀塑造工程。合理規劃碼頭和遊覽景點,搞好道路、橋樑、親水平台、雕塑、夜景照明等設施建設。

——疏航建港工程。疏浚航道,清除攔門沙,建設集漁業、商業、旅遊業於一體的廣利新港,達到5000噸級船舶通航泊港的條件。港區總體布局以廣利河為依託,北側布置產業用地,南側布置居住旅遊生活用地,東部在廣利河與支脈河口建設廣利港,西部結合天鵝湖和規劃中的南湖建設旅遊度假區。

廣利河風景區

廣利河風景區——流域綜合開發工程。編制好沿岸土地利用規劃,做好統一儲備,按照規劃有序開發。

廣利河綜合治理要按照“截污、治污、清淤、引水、增綠、造景、建港、通航”的總體要求,嚴格按照規劃實施,力爭在3年內完成各項治理工程,基本恢復廣利河水環境生態功能。

2007年度,完成廣利河綜合治理工程的各項規劃設計及征地拆遷工作,各工程段全部開工建設,完成五六乾合排和廣利河截污導污治污工程,完成2處污水泵站的建設,完成市生活污水處理廠的配套完善,搞好流域綜合開發論證,編制廣利港港區總體規劃,推進廣利港的對外招商工作。

2008年度,完成建源引水工程建設,完成河道整理、駁岸工程建設,開工建設沿岸綠化景觀帶和公共服務設施,全面啟動流域綜合開發,廣利港建設進入實質性階段。

2009年度,基本完成沿岸綠化景觀帶和公共服務設施建設,初步形成流域景觀效果,廣利河達到通航條件。

廣利河綜合治理工程是尊重民意、關注民生、建設和諧社會的民心工程。在市委、市政府的正確領導,和全市人民的關心支持下,廣利河綜合治理工程領導小組和各級各有關部門將齊心協力,真抓實幹,將廣利河建設成為“河海相連、城水共生、水清岸綠、人水相諧”的城市新亮點,把東營打造成為生態和諧、適宜居住、獨具特色的黃河水城!