康格里夫,W.

正文

英國劇作家。生於利茲附近的巴德塞鎮。幼年時全家隨父遷居愛爾蘭。後進入都柏林大學三一學院,大約在1688年回到了英國。1691年,W.康格里夫來到倫敦學法律,結識當時的大詩人J.德萊頓,並在其贊助下開始寫戲。1729年1月29日在倫敦死於車禍。 康格里夫,W.

康格里夫,W.康格里夫的第一部喜劇《老光棍》於1693年在皇家劇院上演獲得成功。1695年,康格里夫的另一喜劇《以愛還愛》在倫敦林肯客棧街新劇院首次上演,也很受歡迎。他惟一的悲劇《悼亡的新娘》(1697)上演後轟動一時,是康格里夫最受歡迎的作品。1700年,康格里夫完成了他的傑作《如此世道》。這部劇在當時並未得到重視,但卻是康格里夫至今仍被搬上舞台的惟一的創作。

康格里夫是英國王政復辟時期風俗喜劇的代表性作家。他的風俗喜劇一方面學習莫里哀,另一方面繼承17世紀初期英國劇作家B.嬌生的社會諷刺喜劇的傳統,主要以英國上流社會的頹風陋習為諷刺和批判對象。在藝術上講究結構,注重技巧,感情細膩而且語言優美。

個人簡介

英國劇作家。父親是英國在愛爾蘭駐軍中的一名軍官。他求學於基爾肯尼學校和都柏林大學三一學院,與斯威夫特同學,二人終生保持友好關係。1691年去倫敦學習法律,於當時文人聚會的威爾咖啡館結識了德萊頓。在德萊頓贊助下,他寫了第1部劇本《老光棍》(1693),在倫敦上演,受到廣大觀眾的稱讚。他的第2部劇本《兩面派》(1694),德萊頓曾寫詩加以讚揚,而且認為康格里夫勝過本·嬌生和弗萊徹,足以和莎士比亞媲美。1695年,康格里夫的名劇《以愛還愛》上演,轟動了倫敦舞台。1697年悲劇《悼亡的新娘》上演,也大受歡迎。但他的傑作《如此世道》(1700)的演出卻遭受失敗,使他決心脫離戲劇創作。晚年經常和斯威夫特、蒲柏、斯梯爾等文學家來往。蒲柏把自己翻譯的荷馬史詩《伊利昂紀》獻給康格里夫。法國作家伏爾泰來英國訪問時曾拜會過他。

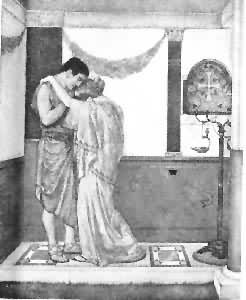

康格里夫是英國風俗喜劇一個傑出的作家和優秀的代表。風俗喜劇是喜劇的一種,它描繪並且諷刺上流社會的風俗習慣和道德準則。復辟時期的英國上流社會是英國風俗喜劇的諷刺對象。莫里哀是法國風俗喜劇的代表作家,他諷刺法國的宮廷人物和資產階級分子。康格里夫的喜劇作品,一方面模仿莫里哀,另一方面繼承並發展了17世紀初期英國劇作家本·嬌生、馬斯頓等人的社會諷刺喜劇傳統。復辟時期英國風俗喜劇的主要精神是諷刺的、批判的,具有嚴肅的道德目的,它大多寫上流社會兩性之間的關係,以諷刺、譴責貪婪、虛偽、縱慾、誹謗、陷害等社會罪惡和陋習。康格里夫的傑作《如此世道》寫上流社會一對有才華的青年男女相愛成婚的故事,劇中有一場專門寫他們兩人談判結婚條件,並且討論婚後如何互相尊重、互相體諒,以保證美滿、幸福的家庭生活。康格里夫並不採取直接說教的方式來教育觀眾,而是通過複雜的故事情節,塑造才華橫溢的青年男女,並以高度機智、幽默的對話來達到他推崇嚴肅的道德目的:醫治社會的疾病,建立人和人(尤其是兩性)之間的真誠、友善的關係,改造人的社會行為。康格里夫的喜劇語言達到了文雅、細緻、鋒利、流暢、精確、含蓄的完美境地。19世紀英國批評家哈茲里特寫道:“康格里夫喜劇中的每一句話都充滿了意義和諷刺,用最典雅、最尖銳的詞語表達出來。”19世紀末英國小說家梅瑞狄斯認為康格里夫足可和莫里哀相對起舞,樹立喜劇創作的典範。