發現者簡介

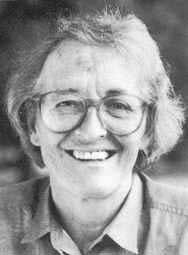

庫伯勒-羅絲

庫伯勒-羅絲伊莉莎白•庫伯勒-羅絲(ElizabethKübler-Ross,July8,1926~August24,2004)是一位出生於瑞士的美國醫生,在1969年出版了她的傳世著作“OnDeathandDying”(台灣譯本的書名很好,叫《生寄死歸》,而大陸譯本的書名叫《論死亡和瀕臨死亡》),被後人稱為“生死學的經典”。《時代》雜誌曾稱她是“20世紀最偉大的思想家之一”。

發現過程

庫伯勒-羅絲觀察到病人面對死亡等災難時有著不同的反應,她把這些反應劃分為五個階段——被後人稱為“庫伯勒-羅絲模型”(Kübler-Rossmodel)。

五個階段

庫伯勒-羅絲模型五個階段包括:

1.否認:最初的階段。“不可能會是這樣。”

2.憤怒:“你怎么敢這樣對我”(對神靈、逝者、自己或是他人)。

3.討價還價:“讓我活著看到我的兒子畢業就好。”

4.沮喪:“我太難過了,何必還要在乎什麼呢?”

5.接受:“我知道我的兒子會好好活下去的。”

1.Denial:Theinitialstage:“Itcan’tbehappening.”

2.Anger:“WhyME?It’snotfair!”(eitherreferringtoGod,oneself,oranybodyperceived,rightlyorwrongly,as“responsible”)

3.Bargaining:“Justletmelivetoseemychild(ren)graduate.”

4.Depression:“I’msosad,whybotherwithanything?”

5.acceptance:“It’sgoingtobeOK.”

庫伯勒-羅絲把該模型套用到所有災難性的個人損失上(工作、收入、自由),也包括家人的逝去,甚至離婚。她也提出這些階段不一定按特定順序發生,病人也不一定會經歷其中所有階段,但是她認為病人至少會經歷其中兩個階段。

描述

其實,死亡儘管是終極困境,但是,人們還是想出了個辦法:相信來生來世的存在。

然而,不考慮死亡,僅僅在今生今世,幾乎所有人都要面對的是接受現實所需要承擔的痛苦。類比看來,以上五個階段同樣適用。

願我能從容接受我不能改變的,敢於去改變我能改變的,也願我有智慧分辨清楚這之間的區別。

庫伯勒-羅絲說,只有在“接受死亡”之後,一個人才能有尊嚴地死去。那么我想可能是這樣:一個人只有首先接受現實,才能有尊嚴地活下去。

另外,前兩天發了個“都不是故意的”,大家以為我在講笑話。

參考論文

KUBLER-Ross,E(1973)OnDeathandDying,Routledge,ISBN0415040159

Kubler-Ross,E(2005)OnGriefandGrieving:FindingtheMeaningofGriefThroughtheFiveStagesofLoss,Simon&SchusterLtd,ISBN0743263448