外形特徵

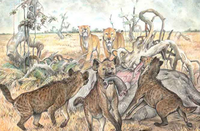

巨鬣狗生存場景復原圖

巨鬣狗生存場景復原圖早期學者的估計,巨鬣狗體重210公斤,目前看

來之前可能是嚴重低估了。學者仔細研究表示它們的體重可能與一隻成年棕熊相當。現代的非洲斑鬣狗通常體重為70公斤。而古代巨鬣狗的體重估計在300公斤以上,體長(含尾)2.5米左右,肩高120CM左右。相當於一隻成年棕熊的重量。這樣大的食肉動物在任何時代都是不常見的。斑鬣狗(Crocutacrocuta)分布於非洲撒哈拉沙漠以南的開闊草原地帶。是現存鬣狗類中體型最大的一種,也是鬣狗家族裡最出名的一種。尤其是極其恐怖的叫聲類似人類狂笑的聲音。

分布範圍

巨鬣狗

巨鬣狗鬣狗在非洲是一類相當成功的動物,廣泛的分布於整個非洲和亞洲部分地區,鬣狗科成員體型相似,前肢較後肢微長,頭部類似犬,體型也類似犬,但實際上是貓型亞目(Feliformia)的一員,和靈貓的關係很近。現存成員可以分成體形相似但習性有較大區別的兩個亞科。

在自然界中捕食動物常常迫使被捕食者變得碩大無比,以抵擋捕食者的進攻,從而導致食草動物個體的逐漸增大。反過來,食草動物個體的增大也同時會促進捕食者的體形變大。如此往復,自然界仿佛有一隻無形的手在推動著很多食肉類和食草類向著超大體型方向發展。

生活習性

巨鬣狗

巨鬣狗斑鬣狗自主捕食能力相當強,70%的獵物都是自己抓獲的。可以長距離持續奔跑,性情兇猛,可以成群捕食較大的獵物,是非洲除了獅子以外最強大的肉食動物它們很少不勞而獲,相反它們在經過長時間耗費體力的追逐戰後得到的獵物,卻經常被獅子掠奪走,斑鬣狗是社會性群居動物,等級嚴格,以成年雌性為首領。而在亞洲、非洲都可以見到的鬣狗類是縞鬣狗(Hyaenahyaena):廣泛分布於非洲北部、東北部,以及南亞和中東地區。在鬣狗里是主要以腐屍為食物的一種。也可以捕殺一些中小型獵物,也可以集體抓獲大型獵物但不常見。最後一種鬣狗就是我們常說的棕鬣狗(Hyaenabrunnea):外表和行為於縞獵狗類似,但顯瘦一些,適應能力極強,尤其適應較乾旱地區的生活,也會吃食一些植物的果實。是現存3種鬣狗里,唯一有攝食植物記錄的種類。

演化進程

說起鬣狗類的演化及其重要成員,大家也一定知道一些,這其中有一類成員最引人注目,而資料又最為零亂,使得它們被籠罩著一層神秘的迷霧,它們就是大名鼎鼎的巨鬣狗(Dinocrocuta gigantea)。其實巨鬣狗這個名字不正確,嚴格按拉丁文翻譯,應該叫巨霸鬣狗。巨鬣狗是古生物學家舒爾塞在1903年根據中國一些產地不明的頭骨建立的鬣狗新種。雖然生存年代短暫,只局限於晚中新世的中國西北,但它們是最龐大的鬣狗。被冠以鬣狗的名稱,巨鬣狗的身形可與它的那些“親戚”們大不相同,其體形龐大甚至超過現今非洲雄獅,稱其為巨鬣狗真恰如其分!

巨鬣狗頭部素描

巨鬣狗頭部素描關於巨鬣狗的起源及其在鬣狗家族演化譜系中的位置,還不怎么清楚,故本文不予以重點討論,但也希望藉此得到大家的幫助。

關於中國甘肅和政地區生活過的巨鬣狗的習性,美國洛杉磯自然歷史博物館的王曉鳴先生的一篇文章對其作了一定程度的推測,王先生文章中的主要觀點歸納如下:

那時候舊大陸的大部分地區正經歷著一個氣候逐漸變化的時期,隨著天氣漸漸變冷變乾,植被普遍由森林向草原轉化。與開闊草原相適應的草食動物乃至捕食它們的食肉動物都逐漸傾向於向奔跑型方向演化,像短劍虎和古獅類在非洲就獲得了很大的成功,可就在這個時期,為什麼會突兀般出現了象巨鬣狗那樣的大型個體呢?

英國生態學家卡邦(C.Carbone)等發現,現代食肉類哺乳動物捕獵方式很大程度取決於其體重。大致可分為兩類:一類是小型食肉獸類,一般體重在21公斤以下(不超過一隻中等大小的家犬),其獵物一般比自己小得多,例如老鼠、兔子、小羚羊、鳥類等等;而另一類大型食肉獸,即體重超過21公斤(包括獅、虎、豹、狼、鬣狗等),它們通常都選擇比自己大得多的草食動物作為自己的獵捕對象。所以,現今自然界食肉獸類好像有個20公斤左右的關坎,超過這個體重的食肉動物就一定要與比自己重得多的素食動物較量啦。

所以自然法則常迫使素食動物變得碩大無朋以抵擋掠食動物的進攻,反過來,素食動物體形的增大也不斷刺激著食肉動物發生著改變,其改變體現在兩方面,其一是爪、犬齒的不斷進步,出現了劍齒貓科、獵貓科動物,其二就是體形也相應變大,象牛鬣獸類、巨型短面熊等等,本文的主角巨鬣狗類的出現大概也屬於這一點。

根據中國學者的推算,甘肅和政地區的巨鬣狗體重可達210到240多公斤,是現代非洲斑鬣狗體重的三倍多,與現代的非洲雄獅相當。與其它鬣狗類“親戚”一樣,巨鬣狗也擁有較粗壯的上下頜及前臼齒,可咬碎獵物的骨骼。那么這樣的巨鬣狗們的捕食對象是什麼呢?加拿大著名生態學家辛克萊爾(A.R.E.Sinclair)等的最新研究表明,現代非洲大型食肉獸類與其捕捉對象的體重比為1:3或更高一點。例如,60公斤重的斑鬣狗可以捕殺210公斤重的成年斑馬,而150公斤重的獅子則可扳倒450公斤重的非洲野牛。如按這個比例,210公斤以上的巨鬣狗應可以捕捉600公斤以上的食草動物。讓我們看看,和政地區與巨鬣狗共生的哪些食草類屬於這個範疇。

巨鬣狗復原圖

巨鬣狗復原圖最接近這個體重恐怕是和政的幾類長頸鹿了,如古麟、薩莫獸、山西獸等,此外利齒豬等也比較合適,但問題是,這些動物都比較機警,按照和政巨鬣狗的體形要悄然接近這樣的獵物怕不容易。

在和政地區,大而行動遲緩的草食動物還有犀類和象類,但不管是大唇犀還是無角犀,體重都大大超過1噸,其堅硬的皮甲和體魄,足以讓任何食肉類猶豫。

而和政最普遍的四棱齒象,其成年個體更是超出巨鬣狗所能應付的能力,(當然,年老的個體或幼崽應在巨鬣狗襲擊的考慮之內)。此外,體重雖然是搏鬥獲勝的基礎,但搏鬥只是捕獵過程中致死對方的最後一幕,而緊追獵物的能力才是捕捉獵物的關鍵,而巨鬣狗過於沉重的體形會直接影響其奔跑速度和急變方向的能力。

因此,巨鬣狗是否是積極的捕食者很值得懷疑。現代食肉獸中,個體越大就越容易搶占其它動物的食物,所以依仗其超大體型來搶掠同時代其它食肉猛獸的獵物倒說不定是導致巨鬣狗出現的主要原因。試想巨鬣狗們炫耀其兇悍的體魄和大鉗子般的上下頜時,誰又能不退避三舍呢?(以上為王先生文章中主要觀點)。

強搶獵物確實很可能是巨鬣狗生活中的主要活動。我們將視野回搠到中新世晚期的甘肅和政地區,看一看當時食肉動物中哪些會受到巨鬣狗的騷擾。那時和政地區主要活動的貓科動物是後貓與短劍虎類,其中後貓體形較小,常活動於灌木叢地帶,襲擊古麟、和政羊等作為獵物,它們是一類類似於現今豹類的貓科動物,對於巨鬣狗的出現,自然只有退縮的份,但它們行動詭秘,可能還會藏匿食物,故巨鬣狗從後貓處得手的機會應不多。而短劍虎則不然,短劍虎憑藉同樣強健的體魄以及能在搏鬥中給對手造成嚴重傷害的劍齒,是決不會將獵物拱手讓給巨鬣狗的,(除非巨鬣狗是成群活動,此還有待考證)。犬形動物中的大型類型犬熊和半熊當時在和政也很常見,犬熊擁有強大的牙齒及頜骨結構;而半熊則有著強健的四肢,尤其比較適合草原生活,在中新世後期半熊已基本排擠犬熊類,成為熊類中最普遍、最成功的種屬,但要把它們從獵物身旁趕開,恐也非易事,因為成年半熊的體重與巨鬣狗相當,所以巨鬣狗強搶的主要對象不在它們,而在於是其“同族親戚”,當時各類鬣狗正昌盛於歐亞大陸,是數量占優的獵食兼食腐動物,對於它們的獵物也罷;得到的動物屍體也罷,巨鬣狗當然從不會拒絕去奪走,因為超大型的體型保證了這一點的奏效,這也就是巨鬣狗出現並不斷增大的原因。

當然,我們並不能完全排除巨鬣狗是積極捕食者的可能性,因為在中新世晚期的和政地區,也存在著一些適合巨鬣狗獵殺的目標。例如豬類,除王文中提到的丘型齒利齒豬和弓頜豬這些行動迅速的豬類外,和政還生活著脊型齒利齒豬和庫班豬這樣的大傢伙,特別是庫班豬類,其體大如河馬(500到800公斤),是真正的“豬中巨物”,只有體魄健碩異常的巨鬣狗才可能對之造成威脅。此外,鏟齒象、西班牙犀那時也很多,它們面對巨鬣狗群時,恐怕也很難不拋下一些病殘、幼體逃命,不過這也是一種推測。

根據化石的推斷,巨鬣狗身高超過1.3米,最大甚至可達1.7米,體重達400公斤。正如對巨鬣狗起源不清楚一樣,對於其逐漸滅絕的原因我們也無從得知,只能有待於國內。外學者們對其研究的進一步深化,才能真正揭開巨鬣狗躲在迷霧後的生活真相。

體重在激烈較量中常是決定勝負的關鍵因素之一。舉重、摔跤、拳擊等運動中都要分重量級以儘量達到公平競爭。看過日本相撲比賽的人也都會對體重的重要深有體會。動物界中捕食與被捕食者的關係也常常是這么簡單。個頭大的似乎總可以欺負個頭小的。現生的大象與絕滅的恐龍都是各自時代的龐然大物。它們天下無敵,除非老弱病殘的時候,一生中幾乎不被食肉類困擾。即便是大型食肉類如雄獅猛虎也得讓它們三分。食肉類動物從小即學得教訓:與大象相爭如匹夫撼樹,不但成功無望,還常常自己受傷,因此一輩子敬而遠之。然而自然界中偶爾也可以見到個別食肉類也變得體大無比,似乎專要與大象這樣的"巨無霸"一比高低。和政的巨鬣狗就是這樣一個有趣的例子。

它們的化石僅僅發現於歐亞大陸及北非,尤其是在中國的山西、陝西、寧夏、河北等地區,都發現過相當豐富的巨鬣狗類動物化石和遺蹟,而甘肅和政地區發現的巨鬣狗更是被業界格外關注。

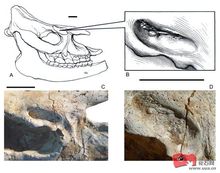

巨鬣狗主動捕獵大唇犀的化石骨骼學證據

鄧濤研究員及其合作者在《科學通報》上報導了巨鬣狗主動捕獵行為的化石骨骼學證據,顯示一件雌性維氏大唇犀的頭骨上留有被巨鬣狗襲擊的痕跡。標本HMV 1452的右眼眶上緣有一明顯疤痕,長61.5MM,寬24.7MM,深8.8MM.並且有癒合的痕跡.說明被攻擊時,這隻大唇犀是活著的,並且成功逃脫了攻擊.維氏大唇犀是沒有角的,但是具有獠牙一樣的下門齒.具有平直的主刃嵴邊緣.因此不能產生這個弧度的傷痕.所以可以排除大唇犀種內鬥爭造成這個傷痕的可能性.化

大唇犀頭骨上的巨鬣狗咬痕

大唇犀頭骨上的巨鬣狗咬痕所以是大型掠食者造成的.而對比巨鬣狗的上犬

齒,巨鬣狗的上犬齒寬度大約22.5MM,與大唇犀傷痕的寬度吻合得很好.當時當地還有另一個大型掠食者,就是劍齒虎.但是劍齒虎的上犬齒要薄得多.所以無法與傷痕吻合.化石,古生物,恐龍,古獸,昆蟲,琥珀,石器,岩石,礦物,寶石,玉石,所以這個傷痕的最大嫌疑犯,就是巨鬣狗.雖然鬣狗一般咬出來的傷痕是穿刺型,而不是切割型,但是這次的傷痕那么長,也可以解釋為大唇犀掙扎逃脫的結果.雖然說劍齒虎無法攻擊大唇犀,但我對此不同意.因為成年的黑犀和白犀都有被獅子攻擊的例子白犀的

家犬藏獒和巨鬣狗無任何親緣關係

藏獒起源於巨鬣狗這個說法根信來源於小說《藏獒》,不要被小說給迷惑了,小說里的這種說法純屬胡編為的是娛樂大眾,反正迄今為止從沒有見哪個科學家這么說過,也從未見過哪個學者發表過這個觀點。藏獒是屬於食肉目-犬科-犬亞科-犬屬-狼種—家犬亞種下的一個分支,巨鬣狗是屬於食肉目-中鬣狗科-巨鬣狗屬下的一個獨立物種。僅憑上面這一點就可以看出,兩者無任何親緣關係,關係就好比是貓和狗那樣遠。

詳細理由如下:

第一,有人講巨鬣狗和藏獒的頭骨機能相像。那么請你找到論文或者本身科學的比力下巨鬣狗和藏獒的頭骨和機能好吧,不要看著像就感覺是,並且說真話看起來也不怎么像。澳大利亞袋狼知道嗎?外觀以及習性和犬科很像,現實呢?進化上肯定沒有一毛錢關係。更況且巨鬣狗比獸王還大。

第二,有人說她們的活動範圍一樣,可能你根本不知道,巨鬣狗的化石發現於歐亞大陸及北非,尤其是在中國的山西、陝西、寧夏、河北等多個地區,反倒沒有看到西藏有化石發明的證據。就算西藏也有,那末為什麼別之處沒有進化出來就只有西藏進化出來了呢?

第三,巨鬣狗生活在距今1200--900萬年(中新世),滅絕時離此刻不是一般的遠,早在最早的人類演變出之前就絕種了。我們知道一個物種基本上延續300萬年,那末就算藏獒起源於巨鬣狗也一定有中心形態,請問狗販子告訴你是什麼了嗎?如果藏獒真是起源於巨鬣狗,那末它算什麼?叫"活化石",那就不會是此刻這個保護的樣子了,你們還想養?而且還是很多人都普遍地養。做夢吧,誰敢養就讓誰進班房,不信你養個澳洲國寶鴨嘴獸試試。

第四,照藏獒是野生動物的說法,那末此刻西藏也一定有鬣狗或者野藏獒這個物種了?現實上有嗎?只有流浪狗吧。

相關新聞

中科院古脊椎動物與古人類研究所鄧濤研究員及其合作者在《科學通報》上報導了巨鬣狗主動捕獵行為的化石骨骼學證據,顯示一件雌性維氏大唇犀的頭骨上留有被巨鬣狗襲擊的痕跡。對比現生斑鬣狗對非洲黑犀的進攻行為,雌性大唇犀癒合的傷痕被解釋為遭受晚中新世巨鬣狗攻擊的後果。巨鬣狗的捕獵古生態學行為長期以來都是廣泛關注的焦點,但以前一直未發現清晰的證據來指示這種食肉動物的捕獵習性。這件維氏大唇犀標本提供的證據表明巨鬣狗具有與現生斑鬣狗相似的捕獵行為:儘管其專門食骨的頭骨和牙齒形態賦予巨鬣狗在腐食中處理骨頭的強大能力,但它仍然是主動的捕獵者。研究材料產自甘肅省臨夏盆地雙拱北地點的晚中新世柳樹組紅粘土中。基於哺乳動物化石生物年代和古地磁測年數據,雙拱北地點的地質時代為晚中新世早期,年齡約9.2百萬年。

現生的斑鬣狗通常被認為僅僅是腐食者,但是,詳細的研究揭示它們實際上是非常高效的捕食者。化石食肉類的取食行為很少被了解,但歐亞大陸的巨鬣狗是最受到關注的化石食肉類之一。此前關於巨鬣狗的捕獵行為仍然有許多尚未解決的問題:它是否是與斑鬣狗一樣的主動和多能捕獵者?亦或主要是食腐者?

這件大唇犀標本是一具帶有下頜骨的完整頭骨。所有牙齒的中度磨蝕和較小的下第二門齒指示這個頭骨屬於維氏大唇犀的成年雌性個體。標本的右眼眶上緣具有一個明顯的疤痕,與頭骨左側的對比清楚地顯示骨骼組織的丟失。在這個區域,骨頭已經非常深地凹陷,並且部分剝落。癒合傷痕的曲度相當陡峭,指示是一個彎曲的物體造成了這個疤痕。疤痕有一個粗糙的顆粒狀癒合面,帶有纖維軟骨的骨骼組織替換。厚層的波狀起伏特徵顯示發生了癒合的病理現象,其次有新的骨骼組織在疤痕的邊緣形成。更進一步的觀察顯示,癒合部位出現了哈弗系統再生的跡象,說明此次受傷並沒有造成這條犀牛的死亡。

根據傷痕的對應痕跡可以推測食肉動物的上犬齒尺寸,由此發現在雙拱北出土的巨鬣狗化石的上犬齒幾乎完美地與大唇犀標本上的啃咬位置吻合。尤其是這些犬齒的測量寬度與研究的疤痕精確一致地匹配,顯示這個傷口可能是由龐大體型的巨鬣狗造成的犬齒齒痕。維氏大唇犀犬齒形的下門齒具有平直的主刃嵴邊緣,因此不能夠產生這個弧度的傷痕,而且從門齒直到齒槽處的磨蝕面都已暴露出齒質部分,其較低的硬度很難對骨頭造成傷害。這些情況排除了維氏大唇犀不同個體之間種內競爭導致這個傷疤的可能。巴氏劍齒虎是臨夏盆地三趾馬動物群中第二大的食肉動物,然而,犀牛眼眶上緣的這個挖刻傷痕比巴氏劍齒虎的犬齒寬度要寬得多,劍齒虎又長又薄的上犬齒也無法承受一個爭鬥或跑動中的大唇犀產生的不可預知的力量,因此劍齒虎不可能是襲擊者。這件大唇犀頭骨上傷疤的形態特徵和裂痕方向表明巨鬣狗的襲擊從左前側進行,傷疤由巨鬣狗的右上犬齒造成。根據對巨鬣狗犬齒間距的測量和對大唇犀頭部肌肉厚度的恢復,對應的巨鬣狗的左上犬齒和兩枚下犬齒的咬痕應位於大唇犀的面部肌肉上,因此在骨骼上未造成傷害的印記。

巨鬣狗是化石記錄中已知最大的裂腳類食肉動物之一,以其身體比例與其他鬣狗相似為基礎推算的體重超過380公斤。強壯的巨鬣狗齒列毫無疑問是鬣狗型的,顯示其完美的碎骨能力。對於這樣大型的食肉動物來說,以犀牛為對象的捕獵或食腐行為都可能存在,很可能與高度機會主義的斑鬣狗完全相似。進一步來說,巨鬣狗巨大的體型使其有能力追捕相當大的哺乳動物,包括長頸鹿、犀牛,偶爾還可能有象類。這一解釋在理論上符合對食肉動物21.5公斤臨界體重的統計觀察,小於這一體重的食肉動物通常捕獵相當於自身體重45%或更小的獵物,而大於這一體重的食肉動物傾向於捕獵大於自己體重的獵物,這是能量制約的結果。

上述實例表明,巨鬣狗應該是其時代的頂級捕獵者,居於營養金字塔的頂部,並占據後來被大型貓科動物取代的生態位。當然,這無疑並不與它們碎骨腐食的能力矛盾。以襲擊大型獵物的證據為基礎,並結合其碎骨的頭骨-牙齒形態和非常巨大的體型,說明巨鬣狗應該是一個高度多能的頂級捕獵者,在臨夏盆地的晚中新世時期具有比現代斑鬣狗在非洲稀樹草原上更大的無敵程度。

此項研究得到了中國科學院知識創新工程重要方向項目、國家自然科學基金重點項目和國家重點基礎研究發展計畫項目的資助。