歷史沿革

陶寺遺址

陶寺遺址 山西省自古就有人類活動的跡象,並為中華文明的發源地之一。

考古表明,遠古時代,山西南部是人類初曙的起源地。運城垣曲縣“世紀曙猿”化石的發現,把類人猿出現的時間向前推進了1000萬年。約在180萬年以前的舊石器時代早期,原始人群就在山西晉南地區繁衍生息,其中運城芮城縣西侯度文化遺址發現的火燒骨,把中國範圍內發現的人類用火歷史向前推進了100萬年;約在10—2萬年以前的舊石器時代中期,在山西汾河兩岸和大同、朔州一帶,已經出現了比較集中的原始人群和村落。新石器時代晚期,山西南部已經成為當時諸多邦國的中心。對臨汾襄汾縣陶寺遺址發現和研究成果表明,這裡是帝堯都城所在地,也是最早的中國所在區域。這使大致在距今4500年前後中國史前傳說的堯舜禹時代由傳說成為信史,中華5000年文明史由此得到證實。

大禹去世後,其子啟繼位。夏朝早期的統治中心在今山西晉南夏縣一帶,今夏縣東下馮遺址是重要的夏墟。

商朝時,山西南部在其“邦畿千里”之內,其餘地方則散布著十幾個方國部落。

西周初期大規模分封諸侯,山西中南部為十餘個諸侯的領地,其中主要諸侯國是晉國。

晉祠

晉祠 春秋時期,晉國發展強大,逐步兼併了周邊小國,成為春秋五霸之一。晉國極盛時期的疆域,大約包括今山西中南部、河北西南部、河南西北部和陝西東部,設定有50餘縣,其中山西境內有10餘縣。晉國是郡縣制的起源地,後來秦將這種制度推廣向全國。

周定王十六年(前453年),晉國卿族趙、魏、韓三家三分晉國,史稱“三家分晉”。趙、魏、韓三分晉國,成為實際上的三家諸侯國。在山西,趙國轄中部、東北部、東南部少部,魏國轄西南部、東南部少部,韓國轄東南大部和西南少部。起初,趙國的都城在晉陽(今太原晉源區東北),韓國的都城在平陽(今臨汾堯都區),魏國的都城在安邑(今運城夏縣北),後來隨著疆域的擴大移向河南、河北。周威烈王二十三年(前403年),東周天子正式承認趙、魏、韓三家為諸侯,中國歷史由此開始進入戰國時期。山西分屬趙、魏、韓三國領地。

秦始皇二十六年(前221年),秦統一六國,定都鹹陽(今陝西鹹陽東北),建立了中央集權制度,地方實行郡縣制,把全國劃分為36郡,後又不斷增設到40餘郡。今山西及周邊河北、內蒙一帶為河東、太原、上黨、雁門、代、雲中6郡分轄,其中代、雲中2郡治所不在山西,山西境內置有70餘縣。

西漢基本沿襲秦代郡縣制,地方實行州郡縣制,全國劃分為13州。今山西及周邊陝西、河北、內蒙一帶為并州、幽州、司隸州(京畿長安範圍)3州領屬,並歸太原、上黨、雁門、西河、代、河東6郡分轄,其中西河、代2郡治所不在山西,山西境內置有90餘縣。

永樂宮

永樂宮 東漢地方建制基本沿襲西漢。西漢末東漢時期,北方少數民族匈奴、羌、鮮卑逐步內遷進入山西,並發展強盛起來。到東漢中期,山西北部、中部、西部成為多民族聚居地區。

魏晉南北朝初期的三國時期,今山西全境屬魏國。西晉永安元年(304年),匈奴酋長劉淵起兵左國城(今呂梁離石區)建國“漢”,不久遷都平陽(今臨汾堯都區),建立北方第一個少數民族政權。隨後其子劉聰打下長安(今陝西西安西北)滅西晉,由此開始中國歷史上一百多年的“五胡十六國”割據一方的局面。在此期間,山西境域為劉淵族侄劉曜創建的前趙、羯族首領石勒創建的後趙、鮮卑族首領慕容皝創建的前燕、氐族首領苻洪創建的前秦、氐族貴族姚萇創建的後秦、鮮卑族首領慕容泓創建的西燕、鮮卑族首領慕容垂創建的後燕、匈奴部族首領赫連勃勃建立的夏國、鮮卑族首領拓跋珪創建的北魏等國的領地。

北魏太延五年(439年),北魏統一黃河流域,結束了北方四分五裂的局面,山西為北魏領地。永熙三年(534年),北魏分裂為東魏、西魏,山西絕大部分為東魏領地,南部餘部為西魏領地。後來,北齊取代了東魏,北周取代了西魏。北周建德六年(577年),北周滅北齊,山西統一為北周領地。

隋朝建立後,起初在地方取消了郡一級建制,在要衝諸州設總管府,以州刺史兼總管,統領鄰近數州。山西境內並、代、隰、朔4州設總管府。後來又改州為郡,地方實行郡縣兩級制,最多時全國置190郡。山西及周邊河北、內蒙一帶為太原、定襄、馬邑、雁門、婁煩、西河、離石、上黨、長平、臨汾、龍泉、文城、河東、正平14郡分轄,其中14郡治所均在山西,山西境內置有90餘縣。

雲岡石窟

雲岡石窟 唐高祖李淵起兵太原,建立了大唐王朝,山西被唐高祖認為是“龍興”之地,封太原為唐王朝的“北都”、“北京”。

宋代,山西是中國北方的主要發達地區。

元代,全國共11個行省,山西與山東、河北,並稱為元朝“腹地”,大同、平陽(今臨汾)、太原三城則成為黃河流域的著名都會。

進入半殖民地半封建社會以後,山西的經濟、文化發展受到嚴重破壞。

山西作為革命老區,在民國十年(1921年),中國早期的馬克思主義者高君宇在太原組建社會主義青年團,開展革命活動。紅軍長徵到達陝北後,毛澤東率領紅軍主力渡河東征,在晉西、晉中、晉南各地遍撒革命火種。

抗戰爆發後,八路軍三大主力挺進山西,創立了敵後抗日根據地。十四年抗戰中,山西是全國抗戰的重要戰略支點;山西地方黨組織培養了15萬名共產黨員,根據地向八路軍輸送了60萬熱血青年。

平遙古城

平遙古城 民國三十八年(1949年)4月,山西全省解放。9月,成立山西省人民政府。

行政區劃

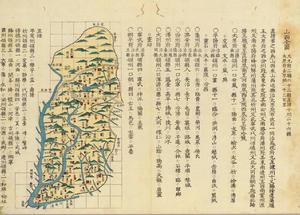

清代山西地圖

清代山西地圖 截至2018年,山西省共轄11個地級市,省會太原市居山西省中部,其餘10個市從北到南分別是:大同、朔州、忻州、陽泉、呂梁、晉中、長治、晉城、臨汾、運城。山西省人民政府駐太原市小店區省府街3號。

全省11個地級市中,轄區最大的是忻州市,最小的是陽泉市;117個縣級行政單位中,轄區面積最大的是呂梁興縣、忻州原平市、朔州平魯區,最小的是臨汾曲沃縣、臨汾侯馬市、陽泉礦區。共轄1398個鎮、鄉、街道(564個鎮、632個鄉、202個街道),建制村28079個。

![山西[中華人民共和國省級行政區]](/img/0/5c7/nBnauM3X1EjM2cjNxcjMwcTO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL3IzLzMzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg) 山西[中華人民共和國省級行政區] 山西[中華人民共和國省級行政區] | 太原市 山西省會,位於山西省中央腹地。太原古稱晉陽,簡稱並(州)。自春秋晉定公十五年(前497年)趙簡子築晉陽城已有2500多年的歷史。總面積6959平方千米,轄6區3縣1市:小店區、迎澤區、杏花嶺區、尖草坪區、萬柏林區、晉源區、清徐縣、陽曲縣、婁煩縣、古交市。 |

![山西[中華人民共和國省級行政區]](/img/c/d41/nBnauM3X1YDO0MTO3gzMwcTO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL4MzL4gzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg) 山西[中華人民共和國省級行政區] 山西[中華人民共和國省級行政區] | 大同市 位於山西省最北端。境內建築於北魏時期的雲岡石窟是國內最大的石窟群之一,為1961年3月4日國務院公布的第一批全國重點文物保護單位,2004年被聯合國教科文組織列為“世界文化遺產”。大同九龍壁是建築最早、規模最大、保存最好的龍壁。總面積14176平方千米,轄4區6縣:新榮區、平城區、雲岡區、雲州區、陽高縣、天鎮縣、廣靈縣、靈丘縣、渾源縣、左雲縣。 |

![山西[中華人民共和國省級行政區]](/img/7/d43/nBnauM3XzgTO0YTO5YjMxcTO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL2IzL2AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg) 山西[中華人民共和國省級行政區] 山西[中華人民共和國省級行政區] | 朔州市 位於山西省西北部。境內名勝古蹟眾多,有世界上最古老最高大的千年木塔應縣佛宮寺釋迦塔,有集中體現金代建築藝術成就的朔城區崇福寺,邊塞文化是朔州文化的一大特色。總面積10662平方千米,轄2區3縣1市:朔城區、平魯區、山陰縣、應縣、右玉縣、懷仁市。 |

![山西[中華人民共和國省級行政區]](/img/0/dc2/nBnauM3XzcDM1UTM3YjMwcTO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL2IzLzYzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg) 山西[中華人民共和國省級行政區] 山西[中華人民共和國省級行政區] | 忻州市 位於山西省北中部。境內五台山是5A級景區,在第33屆世界遺產大會上,被聯合國教科文組織世界遺產委員會以“世界文化景觀遺產”列入《世界遺產名錄》。總面積25180平方千米,轄1區12縣1市:忻府區、定襄縣、五台縣、代縣、繁峙縣、寧武縣、靜樂縣、神池縣、五寨縣、岢嵐縣、河曲縣、保德縣、偏關縣、原平市。 |

![山西[中華人民共和國省級行政區]](/img/c/6a8/nBnauM3XxAzNzYDN3AzMwcTO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzLwMzL3QzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg) 山西[中華人民共和國省級行政區] 山西[中華人民共和國省級行政區] | 陽泉市 位於山西省中部東側。境內有萬里長城第九關、唐代平陽公主駐守的娘子關,有冠山書院、女作家石評梅故居、中山國古長城等。總面積4451平方千米,轄3區2縣:城區、礦區、郊區、平定縣、盂縣。 |

![山西[中華人民共和國省級行政區]](/img/e/164/nBnauM3X0UDN2EDO4MjMwcTO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzLzIzL1czLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg) 山西[中華人民共和國省級行政區] 山西[中華人民共和國省級行政區] | 呂梁市 位於山西省中部西側。名人有一代女皇武則天,宋朝名將狄青,清代天下廉吏第一于成龍,諍臣名相孫家淦,革命英雄劉胡蘭。總面積21143平方千米,轄1區10縣2市:離石區、文水縣、交城縣、興縣、臨縣、柳林縣、石樓縣、嵐縣、方山縣、中陽縣、交口縣、孝義市、汾陽市。 |

![山西[中華人民共和國省級行政區]](/img/6/5d0/nBnauM3X0IDNzEDN5cTNwcTO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL3UzL4UzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg) 山西[中華人民共和國省級行政區] 山西[中華人民共和國省級行政區] | 晉中市 位於山西省中東部。境內有世界文化遺產平遙古城,有喬家、王家、常家等晉商巨賈大院,有被譽為“中國彩塑藝術館”的平遙雙林寺。總面積16408平方千米,轄1區9縣1市:榆次區、榆社縣、左權縣、和順縣、昔陽縣、壽陽縣、太谷縣、祁縣、平遙縣、靈石縣、介休市。 |

![山西[中華人民共和國省級行政區]](/img/9/d29/nBnauM3X0gjMxUTOzIDNwcTO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzLyQzLwEzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg) 山西[中華人民共和國省級行政區] 山西[中華人民共和國省級行政區] | 長治市 位於山西省東南部。精衛填海、女媧補天、后羿射日、愚公移山等傳說均發端於長治,被譽為“中國神話的故鄉”。總面積13864平方千米,轄4區8縣:潞州區、上黨區、屯留區、潞城區、襄垣縣、平順縣、黎城縣、壺關縣、長子縣、武鄉縣、沁縣、沁源縣。 |

![山西[中華人民共和國省級行政區]](/img/d/34e/nBnauM3X3gDNxMDNwgTNwcTO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL4UzL1IzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg) 山西[中華人民共和國省級行政區] 山西[中華人民共和國省級行政區] | 晉城市 位於山西省東南端。擁有古文化遺址63處,國家級重點文物保護單位66處。尤其是現存宋、金時期基本保存完好的木結構古建築46處。總面積9484平方千米,轄1區4縣1市:城區、沁水縣、陽城縣、陵川縣、澤州縣、高平市。 |

![山西[中華人民共和國省級行政區]](/img/a/6b6/nBnauM3X0AzM1cTO2gTOwcTO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL4kzLzMzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg) 山西[中華人民共和國省級行政區] 山西[中華人民共和國省級行政區] | 臨汾市 位於山西省西南部。10萬年前人類誕生之源在臨汾,5000年華夏文明之宗在臨汾,600年大槐樹移民之根在臨汾,元代以前地上文物資源占山西的30%。總面積20589平方千米,轄1區14縣2市:堯都區、曲沃縣、翼城縣、襄汾縣、洪洞縣、古縣、安澤縣、浮山縣、吉縣、鄉寧縣、大寧縣、隰縣、永和縣、蒲縣、汾西縣、侯馬市、霍州市。 |

![山西[中華人民共和國省級行政區]](/img/1/2a2/nBnauM3XwYDMzYjN0QzNwcTO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL0czL2gzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg) 山西[中華人民共和國省級行政區] 山西[中華人民共和國省級行政區] | 運城市 位於山西省西南端。是關公故里,境內聞喜裴氏家族曾出過59位宰相、59位大將軍,史稱“將相接武、公侯一門”。總面積14106平方千米,轄1區10縣2市:鹽湖區、臨猗縣、萬榮縣、聞喜縣、稷山縣、新絳縣、絳縣、垣曲縣、夏縣、平陸縣、芮城縣、永濟市、河津市。 |

地理環境

位置境域

山西省是中國內陸省份,位於黃河中游東岸,華北平原西面的黃土高原上。東以太行山為界,與河北為鄰;西、南隔黃河與陝西、河南相望;北以外長城為界與內蒙古毗連。疆域輪廓呈東北斜向西南的平行四邊形,南北間距較長,縱長約682千米:最南端在芮城縣南張村南,北緯34°34′;最北端在天鎮縣遠頭村北,北緯40°44′。東西間距較短,寬約385千米:最東端在廣靈縣南坑村東,東經114°33′;最西端在永濟市長旺村西,東經110°14′。全省總面積15.67萬平方千米,占中國總面積的1.6%。

地形地貌

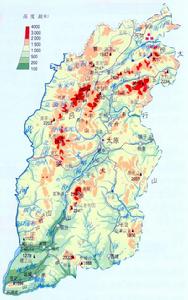

山西省地處華北西部的黃土高原東翼,地貌從總體來看是一個被黃土廣泛覆蓋的山地高原,整個輪廓略呈由東北斜向西南的平行四邊形。地貌類型複雜多樣,有山地、丘陵、高原、盆地、台地等,其中山地、丘陵占80%,高原、盆地、台地等平川河谷占20%。大部分地區海拔在1000米以上,與其東部華北大平原相對比,呈現為強烈的隆起形勢。最高處為東北部的五台山葉頭峰,海拔達3058米,是華北最高峰;最低處為南部邊緣運城垣曲縣東南西陽河入黃河處,海拔僅180米。境域地勢高低起伏異常顯著。

山西省地形圖

山西省地形圖 山西省境內山巒疊嶂,丘陵起伏,溝壑縱橫,總的地勢是“兩山夾一川”,東西兩側為山地和丘陵隆起,中部為一列串珠式盆地沉陷,平原分布其間。東部是以太行山為主脈形成的塊狀山地,由北往南主要有恆山、句注山、五台山、繫舟山、太行山、太岳山和中條山脈及其所屬的歷山、析城山等 ,其山勢挺拔雄偉,海拔在1500米以上。西部是以呂梁山為主幹的黃土高原,自北向南分布有七峰山、洪濤山和呂梁山脈所屬的管涔山、蘆芽山、雲中山、黑茶山、關帝山、紫荊山、龍門山等主要山峰,海拔多在1500米以上,關帝山海拔最高達2831米。由北而南珠串著彼此相隔的雁北、忻州、太原、呂梁、陽泉、長治、晉城、臨汾、運城九大“多”字形斷陷盆地 。全省主體輪廓很像一個“凹”字形。

氣候特徵

山西省地處中緯度地帶的內陸,在氣候類型上屬於溫帶大陸性季風氣候。由於太陽輻射、季風環流和地理因素影響,山西氣候具有四季分明、雨熱同步、光照充足、南北氣候差異顯著、冬夏氣溫懸殊、晝夜溫差大的特點。山西省各地年平均氣溫介於4.2—14.2℃之間,總體分布趨勢為由北向南升高,由盆地向高山降低;全省各地年降水量介於358—621毫米之間,季節分布不均,夏季6—8月降水相對集中,約占全年降水量的60%,且省內降水分布受地形影響較大。

水文概況

山西省境內共有大小河流1000餘條,主要特點是河流較多,以季節性河流為主,水量變化的季節性差異大。山西河流源於東西高原山地,向西向南流的屬黃河水系,向東流的屬海河水系。流域面積在100平方千米以上的河流有250條;屬於黃河水系的有汾河、沁河、涑水河、三川河、昕水河、丹河等142條,流域面積97138平方千米,占全省總面積的62%;屬於海河水系的有桑乾河、滹沱河、漳河等81條,流域面積59133平方千米,占全省總面積的38%。黃河沿山西境界流程968千米,汾河是山西境內第一大河,幹流全長694千米。

自然資源

水資源

山西第一大河——汾河

山西第一大河——汾河 山西省是黃河與海河兩大流域的分水嶺,省內黃河流域面積97138平方千米,占全省面積的62.2%,海河流域面積為59133平方千米,占全省面積的37.8%。除了流經省界西、南兩面長達965千米的黃河幹流以外,全省流域面積大於10000平方千米的較大河流有5條,分別是黃河流域的汾河、沁河,海河流域的桑乾河、漳河、滹沱河;流域面積小於10000平方千米、大於1000平方千米的中等河流有48條;流域面積小於1000平方千米、大於100平方千米的小河流有397條。山西省河流屬於自產外流型水系,河流水源來自大氣降水,絕大部分河流發源於境內,向省外發散流出。山西是海河主要支流永定河、大清河、子牙河、漳衛河的發源地,因此也被譽為“華北水塔”。

植物資源

山西省已知的維管植物有2700多種,其中,木本植物有463種。山西植被從南到北可分為:南部和東南部是以落葉闊葉林和次生落葉灌叢為主的夏綠闊葉林或針葉闊葉混交林分布區,也是植被類型最多、種類最豐富的地區;中部是以針葉林及中生的落葉灌叢為主、夏綠闊葉林為次分布區,是森林分布面積較大的地區;北部和西北部是溫帶灌草叢和半乾旱草原分布區,森林植被較少,優勢植物是長芒草、旱生蒿類和檸條、沙棘等。山西野生植物資源豐富,國家一級保護植物有南方紅豆杉,國家二級保護植物有連香樹、翅果油樹、水曲柳、核桃楸、紫椴等。野生藥用植物有1000多種,廣泛分布在丘陵山地,比較著名的有黨參、黃芪、甘草、連翹等。2015年末全省森林面積282.4萬公頃,森林覆蓋率18.0%。

動物資源

山西省野生動物以陸棲類為主,已知的有439種(含歷史記錄種)。屬於國家重點保護的珍稀動物有71種,其中,一級保護動物有17種:褐馬雞、金雕、朱䴉、白鸛、黑鸛、玉帶海雕、白尾海雕、虎頭海雕、丹頂鶴、大鴇、胡兀鷲、遺鷗、虎、金錢豹、梅花鹿、原麝、林麝。二級保護動物有54種,包括鳥類42種,兩棲類1種,獸類11種。屬於省級重點保護的有蒼鷺、星頭啄木鳥等27種。屬於有益的、有重要經濟、科學研究價值的野生動物315種。

礦產資源

截至2015年底,山西省已發現的礦種達120種,其中有探明資源儲量的礦產63種。資源儲量居中國第一位的礦產有煤層氣、鋁土礦、耐火粘土、鎂礦、冶金用白雲岩等5種。保有資源儲量居全國前10位的主要礦產為煤、煤層氣、鋁土礦、鐵礦、金紅石等32種。其中,煤炭保有資源儲量2709.01億噸,占全國保有資源儲量的17.3%,居全國第三;煤層氣剩餘經濟可采儲量為2304.09億立方米,居全國第一;鋁土礦資源保有儲量15.27億噸(礦石量),居中國第一,占全國保有資源儲量的32.44%;鐵礦保有資源儲量39.37億噸,居全國第八位;銅礦集中分布於山西省中條山區,保有資源儲量229.94萬噸(金屬量);金紅石保有資源儲量426.38萬噸,居全國第二位。煤、鋁土礦等沉積礦產分布廣泛,鐵礦、銅礦等重要礦產分布相對集中,但是重要金屬礦產貧礦多、富礦少,共伴生礦多、單一礦少。

人口民族

人口

截至2018年末,山西省常住人口3718.34萬人,比上年末增加15.99萬人,其中,城鎮常住人口2171.88萬人,占總人口比重(常住人口城鎮化率)為58.41%,比上年末提高1.07%。戶籍人口城鎮化率為40.85%,比上年末提高0.79%。出生人口35.73萬人,人口出生率9.63‰;死亡人口19.74萬人,死亡率5.32‰;自然增長率4.31‰。

民族

山西省人口以漢族為主,少數民族有:回族、滿族、蒙古族、彝族、苗族、土家族等53個。

經濟概況

綜述

2018年,山西省實現地區生產總值(GDP)16818.1億元,按不變價計算,比上年增長6.7%。其中,第一產業增加值740.6億元,增長2.1%,占生產總值的比重4.4%;第二產業增加值7089.2億元,增長4.5%,占生產總值的比重42.2%;第三產業增加值8988.3億元,增長8.8%,占生產總值的比重53.4%。人均地區生產總值45328元,按2018年平均匯率計算為6850美元。

固定資產投資

2018年,山西省固定資產投資(不含跨省、農戶)增長5.7%。在固定資產投資中,國有及國有控股投資增長22.3%,民間投資下降3.9%。分登記註冊類型看,內資企業投資增長5.8%;外商及港澳台商企業投資增長2.2%。分構成看,建築安裝工程投資增長1.7%,設備工器具購置投資增長13.4%,其他投資增長20.4%。分產業看,第一產業投資下降54.4%;第二產業投資增長8.2%,其中工業投資增長7.7%;第三產業投資增長14.0%,其中基礎設施投資增長16.8%。工業投資中,企業技改投資增長20.9%;製造業投資增長14.5%;煤炭工業投資增長6.3%,非煤產業投資增長7.9%。在建固定資產投資項目(不含房地產開發項目)9561個。其中,億元以上項目2732個,億元以上項目完成投資增長20.2%。

財稅收支

2018年,山西省一般公共預算收入完成2292.6億元,增長22.8%。稅收收入完成1645.6億元,增長17.8%,其中,國內增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅、資源稅和城市維護建設稅總計完成稅收1383.4億元,增長16.5%。

2018年,山西省一般公共預算支出4285.4億元,增長14.1%。其中,教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、交通運輸、節能環保、城鄉社區等民生支出3423.8億元,增長11.9%。

人民生活

2018年,山西省城鎮居民人均可支配收入31035元,增長6.5%,城鎮居民人均消費支出19790元,增長7.5%;農村居民人均可支配收入11750元,增長8.9%,農村居民人均消費支出9172元,增長8.9%。按全省居民五等份收入分組,城鎮低收入組人均可支配收入12738元,增長7.2%;農村低收入組人均可支配收入4383元,增長13.2%。

第一產業

種植業

2018年,山西省農作物種植面積3555.2千公頃,比上年減少22.5千公頃。其中,糧食種植面積3137.1千公頃,減少43.9千公頃;油料種植面積111.9千公頃,減少2.2千公頃;中草藥材種植面積74.7千公頃,增加7.1千公頃;蔬菜種植面積176.9千公頃,增加7.1千公頃。在糧食種植面積中,玉米種植面積1747.7千公頃,減少59.2千公頃;小麥種植面積560.3千公頃,減少0.3千公頃。果園面積363.3千公頃,增加3.7千公頃。糧食產量1380.4萬噸,增加25.3萬噸,增產1.9%。其中,夏糧229.9萬噸,減產1.7%;秋糧1150.5萬噸,增產2.6%。

林業

2018年,山西省完成造林面積340.1千公頃,增長9.0%。年末山西省森林面積321萬公頃,森林覆蓋率20.5%。

畜牧業

2018年,山西省豬牛羊肉總產量77.1萬噸,下降0.1%。其中,豬肉產量62.5萬噸,下降0.3%;牛肉產量6.5萬噸,增長10.0%;羊肉產量8.1萬噸,下降5.0%。牛奶產量81.1萬噸,增長4.7%。禽蛋產量102.6萬噸,增長0.7%。年末生豬存欄549.5萬頭,生豬出欄814.6萬頭。

漁業

2018年,山西省水產品產量4.8萬噸,下降9.9%。

第二產業

工業

2018年,山西省規模以上工業增加值比上年增長4.1%。其中,煤炭工業增加值增長0.3%,非煤工業增加值增長8.2%。規模以上工業中,戰略性新興產業增加值增長14.0%,占全部規模以上工業增加值的比重為9.8%,比上年提高0.8%。在戰略性新興產業中,新能源汽車產業增長38.6%,高端裝備製造業增長25.0%,新一代信息技術產業增長21.2%,新材料產業增長11.4%。發電裝機容量8757.7萬千瓦,比上年末增長8.5%。其中,火電裝機容量6627.7萬千瓦,增長4.1%;併網風電裝機容量1043.2萬千瓦,增長19.7%;併網太陽能發電裝機容量864.1萬千瓦,增長46.4%;水電裝機容量222.8萬千瓦,下降8.8%。規模以上工業企業實現主營業務收入19252.1億元,增長11.4%。其中,能源工業實現主營業務收入11224.4億元,增長11.2%;材料與化學工業4722.5億元,增長13.8%;消費品工業900.4億元,下降2.4%;裝備製造業2297.3億元,增長11.6%;其他工業107.5億元,增長67.2%。規模以上工業實現利稅2657.3億元,增長24.3%;實現利潤1355.9億元,增長34.0%,其中國有控股企業實現利潤612億元。規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為79.18元,減少0.99元。

建築業

2018年,山西省建築業增加值1152.8億元,按不變價增長6.1%。資質以上建築業企業完成總產值4071.5億元,增長14.2%,共簽訂契約額9049億元,增長5.4%。房屋建築施工面積16651.8萬平方米,增長5.0%,竣工面積3692.5萬平方米,增長3.9%。資質以上建築業企業共2923家,增加114家,其中,特級企業12家,增加4家,一級企業185家,增加17家。

第三產業

國內貿易

2018年,山西省社會消費品零售總額7338.5億元,增長8.2%。按經營地統計,城鎮消費品零售額5956.7億元,增長8.2%;鄉村消費品零售額1381.8億元,增長8.4%。按消費形態統計,商品零售額6660.3億元,增長8.2%;餐飲收入額678.2億元,增長8.2%。限額以上單位消費品零售額2296.4億元,增長3.4%。其中,限額以上批發零售業單位網上零售額47.1億元,增長27.6%,占限額以上零售額比重2.1%。年末,山西省實有市場主體235.4萬戶,增長12.6%。2018年,山西省新登記市場主體43.4萬戶,增長11.9%。

對外經濟

2018年,山西省進出口總額1369.9億元,增長17.8%。其中,進口額559.5億元,增長18.4%;出口額810.4億元,增長17.4%。全年出口煤炭0.9萬噸,下降70.2%;出口焦炭10萬噸,下降51.2%;出口鎂及其製品4.1萬噸,下降4.5%;出口鋼材129.8萬噸,下降2.6%,其中不鏽鋼86.5萬噸,下降9.9%。出口機電產品584.8億元,增長24.8%;出口高新技術產品499.3億元,增長24.6%。全年進口鐵礦砂881萬噸,增長74.7%,進口金額37.7億元,增長84.7%;進口機電產品314.3億元,增長11.2%。新設立外商直接投資企業47家;按全口徑統計實際使用外商直接投資金額23.6億美元,增長39.7%。對外承包工程新簽契約額10.2億美元,下降2.8%,完成營業額14億美元,增長97.0%。

房地產業

2018年,山西省房地產開發投資1376.6億元,增長18.0%。其中,住宅投資1033.8億元,增長22.1%;商業營業用房投資153.2億元,增長3.6%。

郵電通信

2018年,山西省完成郵政業務總量94.1億元,增長29.9%;電信業務總量1370.1億元,增長133.8%。年末行動電話用戶3961.5萬戶,其中4G行動電話用戶2947.2萬戶。全省寬頻接入用戶991萬戶,增長12.0%。

旅遊業

2018年,山西省商業住宿設施接待入境過夜遊客71.3萬人次,接待國內旅遊者7億人次,分別增長6.5%和25.5%;旅遊外匯收入3.8億美元,增長8.0%;國內旅遊收入6699.5億元,增長25.5%;旅遊總收入6728.7億元,增長25.5%。

金融業

截至2018年末,山西省金融機構本外幣各項存款餘額35340億元,比年初增加2489.3億元,比年初增長7.6%。各項貸款餘額25256.4億元,比年初增加2668億元,增長11.9%。農村金融合作機構(農村信用社、農村合作銀行、農村商業銀行)人民幣存款餘額7677.8億元,比年初增加608.7億元,比年初增長8.6%;人民幣貸款餘額4765.4億元,比年初增加641.6億元,增長15.6%。共有上市公司38家。全省轄區證券市場各類證券成交額46159.8億元,增長9.5%。其中股票成交額14003.5億元,下降24.6%;基金成交額1439.8億元,增長39.5%;債券成交額30925.9億元,增長47.7%。年末投資者資金賬戶累計開戶數251.2萬戶,增長7.2%。

保險業

2018年,山西省保費收入824.9億元,增長0.1%。其中,壽險業務保費收入487.2億元,減少9.1%;健康險業務保費收入108.3億元,增長35.6%;意外險業務保費收入16.5億元,增長18.6%;財產險業務保費收入212.9億元,增長9.7%。全年支付各類賠款及給付267.4億元,增長2.4%。

太原市

太原市 交通運輸

交通

截至2018年末,山西省公路線路里程14.3萬千米,其中高速公路5604.8千米。民用航空航線227條。

公路

山西省公路密度87千米/百平方千米,“三縱十一橫十一環”高速公路網基本成型;96.3%的國道、85.5%的省道達到二級以上公路標準。實現農村交通“兩通一硬化”,具備條件的建制村實現了通水泥(油)路、通客車和街巷硬化“全覆蓋”;13%的鄉鎮政府所在地、6%的行政村通了公交。城市公交、計程車分別完成客運量13.2億人次和10.7億人次。太原市被列為首批國家“公交都市”試點示範城市。2013年,太原、大同兩市分別被確定為42個全國性綜合交通樞紐之一。

鐵路

高鐵太原南站

高鐵太原南站 山西省是華北重要交通樞紐,為同蒲、京包、大秦、石太、太中銀、太焦、神黃、石太客專、大西客專等重要幹線交匯處。山西省主要客運火車站:太原站、太原南站、大同站、朔州站、忻州站、原平站、陽泉站、陽泉北站、晉中站、榆次站、介休站、呂梁站、臨汾站、臨汾西站、侯馬站、長治站、晉城站、運城站、運城北站等。

航空

截至2018年,山西省共有太原武宿國際機場(飛行區等級4E)、運城關公機場(飛行區等級4D)、長治王村機場(飛行區等級4C)、大同雲岡機場(飛行區等級4C)、呂梁大武機場(飛行區等級4C)、臨汾喬李機場(飛行區等級4C)、忻州五台山機場(飛行區等級4C)等7個民用機場。

運輸

截至2018年末,山西省民用汽車保有量655.3萬輛(包括三輪汽車和低速貨車3.2萬輛),比上年末增長10.1%,其中,私人汽車591.4萬輛,增長10.1%。本年新註冊汽車66.8萬輛,下降9.6%。年末轎車保有量407.1萬輛,增長10.0%,其中,私人轎車387.5萬輛,增長10.3%。

太原武宿國際機場

太原武宿國際機場 社會事業

科技事業

2018年,山西省專利申請量27106件,增長31.0%。其中,發明專利申請量9395件,增長27.3%。全省專利授權量15060件,增長33.1%。其中,發明專利授權量2284件,下降4.1%。國家級企業技術中心28家,省級企業技術中心300家。按照國家高新技術企業認定辦法,年末累計高新技術企業1630家。

截至2018年末,山西省共有省、市、縣產品質量監督檢驗和計量檢定技術機構126個,國家檢測中心6個。全年監督抽查了7794家企業10類187種11170批次的產品和商品。全年完成強制檢定計量器具140萬台件。

截至2018年末,山西省有氣象台站109個,開展電話天氣自動答詢的台站2個。全省氣象系統開展人工影響天氣業務的單位109個,防雹、增雨累計受益面積為全省域內,增雨量30.07億立方米。全省有天氣預報服務Intel網站1個,衛星雲圖接收站16個。

截至2018年末,山西省有專業綜合地震台站10個,省級地震台網中心1個,省級數字測震地震台網1個。2018年,山西省發生M3.0—M4.0級地震3次,最大震級M3.6級。

教育事業

截至2018年末,山西省共有幼稚園6973所,國小5445所,普通國中1787所,普通高中512所,中等職業教育學校442所,普通高等學校83所,成人高等學校10所。全省學前教育毛入園率89.7%,國小學齡兒童淨入學率99.95%,高中階段毛入學率96.58%,高等教育毛入學率48.5%。

| 長治學院(綜合/長治) | 長治醫學院(醫藥/長治) | 晉中學院(綜合/晉中) |

| 呂梁學院(綜合/呂梁) | 山西財經大學(財經/太原) | 山西傳媒學院(語言/太原) |

| 山西大同大學(綜合/大同) | 山西大學(綜合/太原) | 山西工程技術學院(理工/陽泉) |

| 山西警察學院(政法/太原) | 山西能源學院(理工/晉中) | 山西農業大學(農林/晉中) |

| 山西師範大學(師範/臨汾) | 山西醫科大學(醫藥/太原) | 山西中醫藥大學(醫藥/太原) |

| 太原工業學院(理工/太原) | 太原科技大學(理工/太原) | 太原理工大學(理工/太原) |

| 太原師範學院(師範/太原) | 太原學院(綜合/太原) | 忻州師範學院(師範/忻州) |

| 運城學院(綜合/運城) | 中北大學(理工/太原) | - |

| 山西工商學院(財經/太原) | 山西套用科技學院(理工/太原) |

| 山西財經大學華商學院(財經/太原) | 山西大學商務學院(財經/太原) |

| 山西農業大學信息學院(農林/晉中) | 山西師範大學現代文理學院(師範/臨汾) |

| 山西醫科大學晉祠學院(醫藥/太原) | 太原科技大學華科學院(理工/太原) |

| 太原理工大學現代科技學院(理工/太原) | 中北大學信息商務學院(理工/太原) |

文化事業

截至2018年末,山西省共有文化館129個,文化站1409個(其中,鄉鎮綜合文化站1196個),農村文化活動場所2.8萬個。專業藝術表演團體665個。公共圖書館127個。出版報紙60種(不含高校校報)、18.9億份,各類雜誌201種、2187.3萬冊,各類圖書3238種、9069萬冊。廣播電視台117座,電視台2座,中短波轉播發射台15座,調頻轉播發射台200座,一百瓦以上電視轉播發射台174座。廣播人口覆蓋率98.8%,電視人口覆蓋率99.6%,有線電視用戶465.6萬戶。

體育事業

截至2018年末,山西省有體育場101個,體育館96個。全年我省運動員在國內外重大比賽中獲金、銀、銅牌分別為103枚、104枚和122枚(包括非奧運項目比賽)。2018年,山西省經常參加體育鍛鍊人數1100萬人,開展全民健身項目99項。2018年,山西省銷售中國體育彩票42.84億元,增長22.6%。

衛生事業

截至2018年末,山西省共有衛生機構(含診所、村衛生室)4.2萬個,床位20.8萬張。專業公共衛生機構449個,婦幼保健院(所、站)133個。全省衛生機構共有衛生技術人員24.6萬人。衛生院衛生技術人員2.3萬人,其中,農村鄉鎮衛生院衛生技術人員2.1萬人。社區衛生服務中心(站)衛生技術人員1.2萬人,專業公共衛生機構技術人員1.9萬人,婦幼保健(所、站)衛生技術人員1.0萬人。

勞動就業

2018年,山西省城鎮新增就業55.7萬人。轉移農村勞動力40.9萬人。年末城鎮登記失業率3.26%。

社會保障

截至2018年末,山西省參加城鎮職工基本養老保險837.4萬人,比上年末增加41.7萬人;參加城鄉居民基本養老保險1579.3萬人,增加25.1萬人;參加城鎮職工基本醫療保險686.4萬人,增加20.1萬人;參加城鄉居民基本醫療保險2573.5萬人,增加20.9萬人;參加失業保險431.1萬人,增加10.6萬人;參加工傷保險596.7萬人,增加12.7萬人;參加生育保險481.4萬人,增加16.3萬人。

社會福利

截至2018年末,山西省城鎮有各種社區服務設施6355個,其中,綜合性社區服務中心608個。各類收養性單位床位數56638張,收養人數31185人。全年得到城市最低生活保障救濟人數35.8萬人,全年共發放城市最低保障資金17.5億元。13.7萬人納入農村五保供養。國家撫恤、補助各類優撫對象18萬人。全年銷售福利彩票40.7億元,籌集社會福利資金11.9億元,接受社會捐贈款0.2億元。

環境保護

截至2018年末,山西省按《環境空氣品質指數(AQI)技術規定(試行)(HJ633-2012)》評價,11個地級城市環境空氣達標天數範圍在138—288天之間。黃河、海河流域山西段共監測100個斷面,達到Ⅲ類以上(包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類)水質標準的斷面占58%,達到Ⅳ類水質標準的斷面占13%,達到Ⅴ類水質標準的斷面占6%,劣Ⅴ類水質標準的斷面占23%。

安全生產

2018年,山西省共發生各類生產安全亡人事故954起,下降12.7%;死亡1068人,下降12.4%。2018年,山西省煤炭百萬噸死亡率為0.033。

歷史文化

方言

山西大部地區使用晉語,晉南大部地區使用中原官話,廣靈縣使用冀魯官話。

晉語是中國北方的唯一一個非官話方言。晉語別於官話的最大特點就是保留入聲。多數晉語有五個聲調。晉語的聲調有極複雜的連續變調現象。晉語古濁音今讀塞音、塞擦音的字平聲不送氣。晉語保留諸多古漢語特徵。

戲曲

山西是中國戲曲藝術的發祥地之一,被稱為“戲曲搖籃”。漢代時山西大地就出現了戲曲萌芽;北宋年間,山西各地活躍多種土戲——這些土戲是中國戲曲的雛形;元代時山西成了全國戲曲藝術的中心,全國所發現的元代戲台基本都在山西(晉南);至明代時,山西蒲州、陝西同州、河南陝州一帶的民間藝人把北雜劇唱腔進行改革,演變出了“蒲州梆子”戲;蒲州梆子後分別與晉中、晉北、晉東南等地的土戲相結合,逐步形成中路梆子、北路梆子、上黨梆子。清朝中葉,中國戲曲開始了“花部”(即梆子戲)和“雅部”(即崑曲)之爭,山西民間賽戲之風也盛行開來,大村鎮往往同時邀兩個戲班演出,唱“對台戲”。1980年晉查顯示,山西地方劇種達54個,占300多個劇種的六分之一。

大戲

山西地方劇種中的“大戲”即人稱“山西四大梆子”的蒲劇、晉劇、北路梆子和上黨梆子,其中蒲劇、晉劇、北路梆子同根異枝。梆子戲的曲體結構是首創的“兩句式”“板腔體”劇種。蒲劇又稱蒲州梆子,因起源於蒲州(今永濟)而得名,形成於明末,盛行於清代,是山西四大梆子戲中最古老的劇種,劇目多達1000餘個;蒲州梆子傳到晉中,與當地的秧歌及說唱藝術融合,形成了中路梆子,清同治以後,隨著晉中地區經濟的繁榮,中路梆子名氣愈益響亮,以“晉劇”稱名於世;明朝末年,二次大規模移民使大量晉南人遷居晉北,移民喜聞鄉音,使蒲劇在晉北漸漸傳播開來,受到蒲劇傳播的影響,晉北產生了聲腔激越的北路梆子;上黨梆子起源於古上黨郡澤、潞二州,由明清時期外地傳來的羅羅戲、卷戲和地方小戲俗曲,融匯從晉南、晉中流入的梆子戲而成。

小戲

上黨落子和晉南眉戶是小劇種中的大劇。受宗教文化影響,山西有晉北道情、洪洞道情、臨縣道情戲、永濟道情戲等道情戲;山西各地的秧歌戲有16種;“碗碗腔”劇種代表為“曲沃碗碗腔”、“孝義碗碗腔”;其他小戲有二人台、小花戲、繁峙蹦蹦、耍孩兒、鳳台小戲、蛤蟆翁、拉活戲、跳戲、河東線腔、上黨皮簧等。

節令

李家大院

李家大院 山西是歲時節日民俗最早出現的地區之一。中國歷史上長期奉行夏曆,而夏曆是歷史上夏王朝使用的曆法。山西省的南部地區是夏代的發祥地之一,北部地區相當長的歷史時期內胡漢雜居,形成了地方特色節令民俗。

添倉節

添倉就是預祝農家糧倉里添滿糧食。添倉節在每年農曆正月的二十五日,實際含意是要往糧倉里添東西,指望當年增產增收。到了添倉節,山西的講究是喜進厭出:囤里要添糧,缸里要添水,門口放些煤炭以鎮宅;上了年紀的居民習慣在添倉日購米買面,以兆全年豐衣足食。

六月六節

六月初六日,晉南地區稱為“回娘家節”。六月六日前後,小麥已經收打完畢,正處在一個農閒階段,是探親的絕佳時期,民間遂有“六月六,走罷麥”的俗語。六月初六日,在山西許多地方演化成了廟會。

廟會

太原廟會

太原廟會 山西人通過廟會上的商貿交易,將多餘的農產品出售,換回自己不能生產的物品如農器之類,同時也參與鑼鼓、秧歌、車船轎、閣蹺、燈火等各種民間社火文藝表演。山西民間古廟會代表:太原動物園廟會;晉祠古廟會;鄉寧縣四月初八“油糕會”;洪洞廣勝三月十八古廟會;芮城縣三月三古廟會。

藝術

山西鑼鼓

威風鑼鼓

威風鑼鼓 山西的鼓品種達數十種,其中代表為山西威風鑼鼓。威風鑼鼓是流行在霍州、洪洞、汾西、臨汾一帶的民間廣場藝術,特色是“威風”:從鑼鼓的配置打法,演奏隊的組織、表演、著裝,都在展示威風。唐高祖武德二年(619年),李世民在霍州大戰劉武周部,擊鼓迎戰,鳴鑼收兵,取得勝利,於是流傳下威風鑼鼓。

剪紙

廣靈剪紙

廣靈剪紙 “廣靈窗花”以造型寫實、刻制精巧著稱。原料是一種單一的雪白宣紙,工具是幾把刀刃為斜形的大小不等的刻刀。先用刀刻出剪紙成品,再點染著色。民間巧匠非常講究刀工刻法和著色技藝,採取陰刻為主,陽刻為輔的辦法制出成品。著色時用上好白酒調色,調配較深的顏色可加少量白礬。

麵塑

山西民間麵塑主要是對天、地、神的祭祀和祈禱,是生活理想的體現。麵塑在造型意識上,大多是抽象性的、信仰性的、理想性的。供奉天地的叫棗山,祭供灶神的叫飯山、花糕,形制都較大,謂之米麵成山。

旺火

山西民間麵塑

山西民間麵塑 生旺火是山西北部地區的一種風俗習慣。每逢除夕和元宵節,家家戶戶院落門前都要用大塊煤炭壘成一個塔狀,名曰旺火,以圖吉利。裡面放柴,外面貼上大紅字條,上寫“旺氣沖天”等字。單等午夜十二點,鞭炮齊鳴之時,將旺火點燃。

炕圍畫

炕圍畫的形式構成有一套固定的程式。以上下兩組邊道,按照一定的規格布置而形成其主體框架,中間等距離安排以各種畫空。既具完整對稱的裝飾形式,又具簡繁對比的表現內涵。炕上部分是其主體,鍋台畫、灶頭畫、看牆畫是其外延部分。

宗教

山西省境內有佛教、道教、伊斯蘭教、天主教、基督教5個宗教團體,信教民眾約185萬人。全省經認定備案宗教教職人員6386人,全省宗教活動場所2844處,各級宗教團體共221個。

佛教

東漢時期,佛教傳入山西境內。南北朝時期山西佛教盛行,據《魏書·釋老志》記載,北魏太武帝討滅北涼後,將信奉佛教的沮渠牧犍宗族及吏民3萬戶遷徙到平城(今大同),由於鮮卑人在中原建立政權後亟需安撫漢人,所以具有麻痹作用的佛教在北魏境內興盛起來。唐朝是山西佛教發展的極盛時期,佛教的各個宗派如紛紛來到山西建立基地,以五台山為中心的山西佛教社會地位越來越高。

永樂宮

永樂宮 道教

東漢時期,道教在山西基本形成,少數地方修建了道教廟觀。《清涼山志》記載:東漢永平年間五台山境即有道士,道教稱五台山為紫府山,曾建有紫府廟。南北朝是山西道教發展的重要歷史時期。北魏王朝統治下的山西是北天師道的策源地和活動中心,山西道教進入了第一個歷史高峰期。唐朝統治者欲借用老子李聃鞏固統治地位,山西道教進入又一個歷史興盛時期。清朝尊佛抑道,道教各派均有所停滯。

文化村鎮

截至2016年3月,住建部和國家文物局聯合先後公布了六批中國歷史文化名鎮名村,山西省共有8個鎮、32個村上榜。

| 山西省中國歷史文化名鎮名村一覽 | ||||

| 批次 | 類別 | 村鎮名稱 | ||

| 第一批 | 名鎮 | 靜升鎮(靈石縣) | - | - |

| 名村 | 西灣村(臨縣磧口鎮) | - | - | |

| 第二批 | 名鎮 | 磧口鎮(臨縣) | - | - |

| 名村 | 皇城村(陽城縣北留鎮) | 張壁村(介休市龍鳳鎮) | 西文興村(沁水縣土沃鄉) | |

| 第三批 | 名鎮 | 汾城鎮(襄汾縣) | 娘子關鎮(平定縣) | - |

| 名村 | 梁村(平遙縣岳壁鄉) | 良戶村(高平市原村鄉) | 郭峪村(陽城縣北留鎮) | |

| 小河村(陽泉市郊區義井鎮) | - | - | ||

| 第四批 | 名鎮 | 大陽鎮(澤州縣) | - | - |

| 名村 | 師家溝村(汾西縣僧念鎮) | 李家山村(臨縣磧口鎮) | 夏門村(靈石縣夏門鎮) | |

| 竇莊村(沁水縣嘉峰鎮) | 上莊村(陽城縣潤城鎮) | - | ||

| 第五批 | 名鎮 | 新平堡鎮(天鎮縣) | 潤城鎮(陽城縣) | - |

| 名村 | 店頭村(太原市晉源區晉源街道) | 大陽泉村(陽泉市郊區義井鎮) | 西黃石村(澤州縣北義城鎮) | |

| 蘇莊村(高平市河西鎮) | 湘峪村(沁水縣鄭村鎮) | 王化溝村(寧武縣涔山鄉) | ||

| 北洸村(太谷縣北洸鎮) | 冷泉村(靈石縣兩渡鎮) | 閻景村(萬榮縣高村鄉) | ||

| 光村(新絳縣澤掌鎮) | - | - | ||

| 第六批 | 名鎮 | 周村鎮(澤州縣) | - | - |

| 名村 | 丁村(襄汾縣新城鎮) | 郭壁村(沁水縣嘉峰鎮) | 大周村(高平市馬村鎮) | |

| 攔車村(澤州縣晉廟鋪鎮) | 冶底村(澤州縣南村鎮) | 奧治村(平順縣陽高鄉) | ||

| 谷戀村(祁縣賈令鎮) | 伯方村(高平市寺莊鎮) | 屯城村(陽城縣潤城鎮) | ||

地方特產

| 城市 | 名優特產 |

| 太原 | 老陳醋、清徐葡萄、晉祠大米、太原玉雕等 |

| 大同 | 大同黃花、恆山黃芪、大同藝術瓷、大同銅器、雲岡絹人、廣靈豆腐乾、陽高杏脯等 |

| 朔州 | 降龍木拐杖、胡油、應縣紫皮蒜等 |

| 忻州 | 台硯、代縣辣椒、段畝硯、台蘑、保德油棗、繁峙黃芪、河曲紅果、同川梨、原平梨、舒筋散 |

| 陽泉 | 平定砂貨、煤雕、核桃油、工人畫等 |

| 呂梁 | 汾酒、竹葉青、玻璃咯嘣、孟門桑皮紙、汾州核桃、柳林木棗、沙棘、梨棗、駿棗等 |

| 晉中 | 龜齡集、定坤丹、平遙推光漆器等 |

| 臨汾 | 洪洞甲魚、皮影台硯、隰縣金梨等 |

| 長治 | 黨參、沁州黃小米、堆錦等 |

| 運城 | 稷山板棗、平陸百合、蒲州青柿、解州關公銅像、絳州澄泥硯、聞喜花饃等 |

| 晉城 | 晉城紅果、高平絲綢、陵川黨參、澤州甜柿、巴公大蔥、澤州紅、太行菊等 |

風味小吃

| 城市 | 美食小吃 |

| 太原 | 太原頭腦、清徐灌腸、古交油麵兒、陽曲折餅、婁煩子推蒸餅等 |

| 大同 | 靈丘黃燒餅、老大同八大件、大同黃糕、渾源涼粉、陽高羊湯、天鎮豆皮、廣靈驢肉等 |

| 朔州 | 山陰塞上凍兔肉、應縣涼粉、右玉羊肉、懷仁黃糕、應州牛腰等 |

| 忻州 | 定襄蒸肉 |

| 陽泉 | 陽泉漂抿曲、平定過油肉、盂縣莜麵栲栳栳等 |

| 呂梁 | 碗禿等 |

| 晉中 | 平遙牛肉、太谷餅等 |

| 臨汾 | 晉南醪糟、鼓樓羊雜割、牛肉丸子面等 |

| 長治 | 長治臘驢肉、長子炒餅、屯留水煎包、壺關口水豬肝、黎城驢肉甩餅、襄垣混湯素餃、武鄉棗糕等 |

| 運城 | 聞喜煮餅、黃河鯉魚、羊肉胡卜等 |

| 晉城 | 澤州饌面、沁水河洛、陽城雜割、陵川面羊、陽城肉罐肉等 |

風景名勝

山西被稱為“中國古代建築藝術博物館”,境內保存完好的宋、金以前的地面古建築物占中國的70%以上。至2013年底,山西省存有全國重點文物保護單位452處。忻州五台山為四大佛教聖地之一;大同雲岡石窟是三大佛教石窟之一;大同北嶽恆山為中國五嶽之一;懸空寺為國內僅存的“儒、釋、道”三教合一寺廟;晉中平遙古城是現存三座古城之一;運城解州關帝廟是規模最大的武廟。皇城相府、喬家大院、渠家大院、王家大院、李家大院、太谷三多堂、常家莊園、申家大院、孟門古鎮、孔祥熙故居等為山西的民居代表。

| 類別 | 名單 |

| 世界文化遺產 | 平遙古城、雲岡石窟、五台山、長城(山西段) |

| 世界遺產預備名單 | 杏花村汾酒作坊、應縣木塔、關聖文化建築群、丁村民居、北嶽恆山(五嶽拓展項目) |

| 國家5A級旅遊景區 | 平遙古城、五台山風景名勝區、雲岡石窟、皇城相府、介休綿山、喬家大院、雁門關、洪洞大槐樹 |

| 國家級自然保護區 | 歷山、龐泉溝、蘆芽山、蟒河、五鹿山、太行山大峽谷 |

| 國家級風景名勝區 | 五台山、恆山、壺口瀑布、北武當山、五老峰、磧口 |

| 國家地質公園 | 黃河壺口瀑布國家地質公園、壺關太行山大峽谷國家地質公園、榆社古生物化石國家地質公園、永和黃河蛇曲國家地質公園、天脊山國家地質公園、大同火山群國家地質公園 |

| 國家濕地公園 | 古城國家濕地公園(垣曲縣)、昌源河國家濕地公園(祁縣)、雙龍湖國家濕地公園(襄汾縣)、文峪河國家濕地公園(文水縣)、介休汾河國家濕地公園(介休市)、千泉湖國家濕地公園(沁縣)、神溪國家濕地公園(渾源縣)、沁河源國家濕地公園 |

| 國家森林公園 | 五台山國家森林公園、天龍山國家森林公園、關帝山國家森林公園、管涔山國家森林公園、恆山國家森林公園、雲崗國家森林公園、龍泉國家森林公園、禹王洞國家森林公園、趙杲觀國家森林公園、方山國家森林公園、交城山國家森林公園、太岳山國家森林公園、五老峰國家森林公園、老頂山國家森林公園、烏金山國家森林公園、中條山國家森林公園、太行峽谷國家森林公園、黃崖洞國家森林公園、棋子山國家森林公園 |

| 紅色景區 | 八路軍總部舊址、黃崖洞、劉胡蘭紀念館、八路軍太行紀念館、平型關大捷紀念館、百團大戰總指揮部磚壁舊址、麻田八路軍總部紀念館、左權將軍烈士陵園、抗日軍政大學總校蟠龍舊址、煤峪口萬人坑等 |

| 關隘 | 天井關、娘子關、孟門關、雁門關、殺虎口、金鎖關、風陵渡、平型關、偏關 |

著名人物

古代

| 時期 | 人物 |

| 史前 | 蒲伊(堯師)、堯、舜、禹 |

| 先秦 | 箕子、傅說、叔虞、晉武公、荀息、重耳(晉文公)、狐突、狐偃、介子推、祁奚、趙盾、董狐、程嬰、韓厥、魏絳(魏莊子)、師曠、羊舌肸、董安於、尹鐸、趙鞅、智伯、豫讓、趙毋恤、猗頓、尸佼、藺相如、荀況(荀子)、趙雍、李冰 |

| 兩漢三國 | 郅都、衛綰、衛青、霍去病、霍光、班婕妤、溫序、郭泰、郭大、衛覬、王烈、關羽、張遼、賈逵、樂詳、王昶、王沈、裴秀、貂蟬、徐晃 |

| 兩晉 | 賈充、孫楚、王渾、王濟、裴頠、賈南風、郭璞、鄧攸、溫嶠、魯勝、衛鑠(衛夫人)、孫盛、孫綽、郭澄之、慧遠、法顯、劉淵、劉聰、劉曜、石勒、石虎、慕容永、衛玠 |

| 南北朝 | 周續之、裴松之、王玄謨、裴駰、柳惲、裴子野、王僧辯、拓跋珪、拓跋燾、拓跋宏、王慧龍、王遵業、爾朱榮、賀拔岳、曇鸞、高歡、高洋、斛律光、王峻、裴讓之、唐邕、獨孤信 |

| 隋唐 | 薛道衡、王通、薛世雄、薛舉、裴蘊、裴寂、劉武周、王劭、裴矩、溫大雅、王珪、裴世清、武士彠、王績、尉遲恭、王方翼、王勃、窺基、裴行儉、薛仁貴、裴炎、武承嗣、狄仁傑、武則天、武三思、宋之問、薛稷、薛曜、薛訥、張守珪、王之渙、裴耀卿、王翰、王鉷、封常清、王維、王昌齡、薛嵩、王縉、盧綸、呂溫、柳宗元、白居易、白行簡、王播、王涯、裴度、張彥遠、呂洞賓、柳冕、溫庭筠、唐彥謙、司空圖、張果老,楊玉環 |

| 五代 | 李克用、朱全忠、郭威、李存孝、荊浩、郭崇韜、李存勖、安重誨、李嗣源、史匡翰、石敬瑭、武漳、劉知遠、劉崇、劉承鈞、李筠 |

| 宋遼 | 司馬光、王全斌、党進、王溥、刑抱朴、楊業、劉繼元、呼延贊、畢士安、文彥博、郭若虛、楊延昭、楊文廣、高克明、狄青、孫復、劉羲叟、司馬池、司馬康、王居正、王詵、王彥、馬遠、蕭照、趙鼎、楊存中 |

| 金元 | 胥持國、郝天挺、胥鼎、高汝礪、楊雲翼、陳規、雷淵、孫威、宋德芳、劉祁、劉郁、元好問、段克己、段成己、麻革、李俊民、張德輝、郝經、薛景石、許國禎、許扆、關漢卿、姚天福、孫拱、白樸、溥光、高克恭、察罕、同恕、劉致、喬吉、賈魯、呂思誠、薩都刺 |

| 明朝 | 高巍、侯璡、羅貫中、解一經、解一貫、薛瑄、常倫、陳卿、喬宇、王瓊、李瀚、周鈇、任環、楊博、孔天胤、王崇古、張四維、王國光、褚鈇、王家屏、張養蒙、麻貴、張銓、曹於汴、張鳳翼、孫傳庭、韓爌、鮑承先、張慎言 |

| 清朝 | 白胤謙、賈漢復、程康莊、朱之俊、傅山、常大忠、于成龍、於準、戴廷栻、閻若璩、吳雯、吳琠、張泰交、范鄗鼎、陳廷敬、田從典、李毓秀、裴幰度、劉璋、任舉、孫嘉淦、宋廷魁、徐昆、張佩芳、康基田、祁韻士、李鑾宣、張敦仁、曹順、栗毓美、祁貢、仝卜年、張穆、祁世長、楊尚文、徐繼畲、喬松年、范守義 |

近現代

| 分類 | 人物 |

| 革命家 | 高君宇、續範亭、賀昌、薄一波、彭真、傅作義、華國鋒、李雪峰、冀朝鑄、紀登奎、姬鵬飛、程子華、柴澤民、常芝青 |

| 開國將領 | 元帥:徐向前;上將:趙爾陸、董其武;中將:常乾坤;少將:王曉、王展、王蘭麟、王慶生、車敏瞧、牛明智、史進前、史景班、白雲、呂義山、劉蘇、劉忍、劉靜海、許志奮、李文一、李懋之、楊文安、吳效閔、谷景生、張政、張子珍、張子明、張中如、張文舟、張世珍、張廷楨、張英明、張柱國、張梓楨、張獻奎、范富山、胡尚禮、胡榮貴、茹夫一、段士楷、柴啟琨、高德西、閻捷三、梁中玉、智生元、薛克忠、賀明、馮梓 |

| 將領 | 傅全有、徐小岩、張工、張志堅、裴懷亮、邢永寧、徐春陽、王作義、章沁生、王繼堂、李買富、王偉、劉亞紅、王吉連、霍玲、張學義、白呂 |

| 政界 | 任建新、劉雲山、王岐山、李毅中、胡富國、李立功、令狐安、王君、劉京、王雲龍、趙沁平、高虎城、焦煥成、霍士廉、支樹平、石泰峰、王萬賓、鄭衛平、王新憲 |

| 社科 | 范守善、牛憨笨、任之恭、李靜海、馬洪、胡乃武、李方桂 |

| 勞模 | 李順達、郭鳳蓮、陳永貴、申紀蘭、陳步亮、李雙良、宋立英、車安奎 |

| 書畫 | 馬文蔚、董壽平、馬泉、李琦、力群、王朝瑞、姚天沐、程兆星、任利生 |

| 作家 | 趙樹理、柴勇、石評梅、馬烽、西戎、李健吾、胡正、趙瑜、張平、趙冰玉、鄭淵潔、張行健、韓石山、唐朝、李銳、鐘聲揚、曹乃謙、公劉、笛安、王寒星、陳鵬、蔣韻、梁衡 |

| 導演 | 賈樟柯、張繼鋼、牛朝陽、寧浩、張勇手、皮三、王壹、於水、郝蘊、王為念 |

| 演員 | 趙子岳、張勇手、邢佳棟、成泰燊、張艾嘉、崔倓、李冰冰、聶鑫、張延、石爻、賀剛、賈雨萌、周奇奇、邊瀟瀟、趙濤、張曉陽、高梓淇、汪蘆雲、齊芳、原珺、趙文浩、孟瑤、韓曉、高仁、王鶴鳴 |

| 音樂 | 張亞東、郭峰 |

| 歌唱 | 郭蘭英、馬玉濤、關貴敏、聶建華、俞淑琴、單秀榮、閻維文、譚晶、盧秀梅、牛寶林、陝軍、殷秀梅、戴玉強、成方圓、阿寶、辛禮生、高保利、石占明、王蓉、趙焱、張琳、都智文、王新平、陶燕青、崔倓、王韻壹 |

| 戲曲 | 丁果仙、牛桂英、郭蘭英、王愛愛、田桂蘭、郭鳳英、程玉英、花艷君、馬玉樓、張鳴琴、宋轉轉、郭彩萍、張愛珍、吳國華、張保平、郭明娥、付永亮、陳素琴、張志明、郭孝明、杜玉梅、李愛梅 |

| 體壇 | 周曉蘭、江鑄久、宋力剛、張勁松、王濤、郗恩庭、袁曉超、趙焱 |

| IT | 李彥宏、張亞勤、賈躍亭、陳年、史立榮、黃治華、劉文斌、李月斌、馮鑫、劉興亮 |

| 媒體 | 邢質斌、柴靜、任志宏、李文靜、月亮姐姐、衛晨霞、張蕾、張騰岳、剛強、于飛、史強、任宇翔、劉星宇、苗凱、張世軒 |

| 商界 | 孫宏斌、陳峰、秦曉、孫玉麟、郝鴻峰 |

| 科學界 | 陰和俊、張傑、謝克昌、趙沁平、關橋、郭承基、彭堃墀、苗建明、楊金龍、李小英 |

| 其他 | 孔祥熙、閻錫山、程志強、景海鵬、劉旺、陳保國、王福 |

城市榮譽

| 稱號 | 城市 |

| 國家歷史文化名城 | 大同市、平遙縣、祁縣、新絳縣、代縣、太原市 |

| 中國優秀旅遊城市 | 太原市、大同市、永濟市、晉城市、長治市 |

| 全國雙擁模範城市 | 太原市、大同市、晉中市、忻州市、長治市、侯馬市、永濟市、晉城市、運城市 |

| 國家森林城市 | 長治市、晉城市 |

| 國家園林城市 | 長治市、晉城市、太原市、潞城市(現長治市潞城區)、侯馬市、陽泉市、孝義市、介休市、大同市、朔州市、永濟市 |

| 國家園林縣城 | 壺關縣、懷仁縣(現懷仁市)、武鄉縣、襄垣縣、屯留縣(現長治市屯留區)、平順縣、黎城縣、長子縣、靈石縣、古縣、沁源縣、陽城縣、左權縣、昔陽縣、洪洞縣、應縣、靜樂縣 |

| 國家園林城鎮 | 陽城縣北留鎮、陽城縣潤城鎮、汾陽市賈家莊鎮、平定縣娘子關鎮、澤州縣巴公鎮 |

| 國家衛生城市 | 長治市、晉城市、潞城市(現長治市潞城區)、孝義市、介休市、原平市、侯馬市、忻州市 |

| 全國文明城市 | 長治市、孝義市 |

| 國際花園城市 | 晉城市 |

| 中國十大魅力城市 | 運城市 |

| 中國魅力城市 | 長治市 |

| 中國特色魅力城市 | 太原市、大同市、晉中市、忻州市、運城市、長治市、臨汾市、晉城市 |

| 中國民間文化藝術之鄉 (2014-2016) | 太原市尖草坪區西墕鄉(太原鑼鼓)、黎城縣(黎侯虎)、長治市上黨區(潞安大鼓)、長子縣(長子鼓書、長子八音會)、懷仁市(旺火習俗)、定襄縣(定襄麵塑)、原平市(炕圍畫)、汾陽市(地秧歌)、中陽縣(中陽剪紙)、左權縣(左權民歌、小花戲)、汾西縣(威風鑼鼓)、霍州市(威風鑼鼓) |

| 全國文化先進縣、市、區 | 澤州縣、臨猗縣、平定縣、運城市鹽湖區、晉中市榆次區、孝義市、清徐縣、陽城縣、介休市、沁源縣、太原市小店區、新絳縣、襄垣縣、汾陽市、長治市上黨區、長治市屯留區、洪洞縣、原平市、長子縣 |

對外交流

國際友好城市

| 友好城市 | 締結時間 | 友好城市 | 締結時間 |

| 臨汾市—澳大利亞傑爾頓市 | 2015年10月08日 | 山西省—美國西維吉尼亞州 | 2006年05月 |

| 長治市—韓國廣域市 | 2014年12月17日 | 朔州市—美國波莫納市 | 2012年06月 |

| 呂梁市—法國塞米爾昂諾克蘇瓦市 | 2013年06月07日 | 太原市—烏克蘭頓涅茨克市 | 2012年08月25日 |

| 運城市—法國馬爾芒德市 | 2012年09月13日 | 太原市—法國聖但尼市 | 2010年08月13日 |

| 晉中市—寮國琅勃拉邦市 | 2012年02月 | 山西省—羅馬尼亞穆列什縣 | 2000年7月23日 |

| 山西省—日本埼玉縣 | 1982年10月 | 山西省—烏拉圭卡內洛內斯省 | 1992年11月12日 |

| 山西省—義大利阿布魯佐大區 | 1992年09月16日 | 山西省—英國德比郡 | 1987年04月04日 |

| 太原市—俄羅斯薩拉托夫市 | 1995年12月08日 | 山西省—美國田納西州 | 1986年12月24日 |

| 太原市—德國開姆尼茨市 | 1999年05月17日 | 山西省—美國愛達荷州 | 1985年10月28日 |

| 太原市—喀麥隆杜阿拉市 | 1999年10月12日 | 太原市—美國納什維爾市 | 2007年04月18日 |

| 太原市—俄羅斯瑟克特夫卡爾市 | 1994年09月01日 | 太原市—澳大利亞朗塞斯頓市 | 1995年11月28日 |

| 平遙縣—法國晉羅萬市 | 2005年09月15日 | 陽泉市—美國芒特弗農市 | 1995年09月16日 |

| 長治市—紐西蘭上哈特市 | 2005年11月05日 | 晉中市—瓦爾斯西岑海姆市 | 2008年07月15日 |

| 陽泉市—英國切斯特菲爾德市 | 1987年09月24日 | 長治市—法國勃利耶市 | 1994年06月22日 |

| 晉中市—匈牙利索爾諾克市 | 2009年09月10日 | 大同市—英國貝利市 | 2003年08月06日 |

| 長治市—德國瑪爾市 | 1993年10月04日 | 大同市—日本大牟田市 | 1981年10月16日 |

| 長治市—美國雷丁市 | 1992年07月27日 | 太原市—英國紐卡斯爾市 | 1985年04月15日 |

| 山西省—匈牙利索爾諾克州 | 2007年11月25日 | 晉城市—羅馬市 | 2008年11月07日 |

| 太原市—日本姬路市 | 1987年05月19日 | 臨汾市堯都區—秩父市 | 1988年10月07日 |

| 山西省—俄羅斯烏里揚諾夫斯克州 | 2001年07月 | 晉城市—卡卡杜市 | 2008年08月10日 |

| 運城市鹽湖區—義大利蘭恰諾市 | 1995年09月20日 | 晉中市—越南會安市 | 2010年09月10 |

![山西[中華人民共和國省級行政區] 山西[中華人民共和國省級行政區]](/img/0/00e/nBnauM3XyEDM0IzN5kDM2ATN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL5AzLwQzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)