北京政策

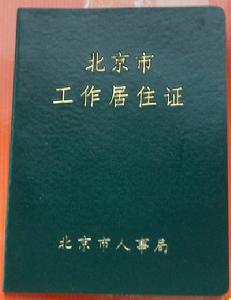

北京市工作居住證

北京市工作居住證1999年6月24日北京市發布《北京市引進人才和辦理〈北京市工作寄住證〉的暫行辦法》,在高新技術企業、民營科技企業和跨國公司地區總部及其研究開發機構就業的符合條件的人才可以辦理工作寄住證,享有有關待遇。

申請條件包括:具有學士學位且成績突出者;具有中級專業技術職稱的業務骨幹;在國外獲得學士學位並取得一定研究成果的留學人員。

可以享受的待遇包括:持《工作寄住證》者,不再辦理戶口《暫住證》,在購房、子女入托、入中國小等方面享受本市市民待遇。

2001年更名為“居住工作證”

2003年《關於實施北京市工作居住證制度的若干意見》的出台,放寬了申請企業的條件,符合城市功能定位和首都經濟發展方向及產業規劃要求的本市行政區域內具有法人資格的企事業單位、民辦非企業單位、社會團體,外國(地區)、外埠在京設立的非法人分支機構的符合條件的人才都可以辦理工作居住證。

上海深圳政策

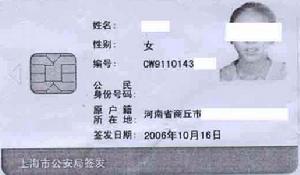

上海市居住證樣本

上海市居住證樣本上海和深圳的《人才工作證》制度適用於全市各行各業的企事業單位,旨在構築“人才高地”或“人才特區”,提高市民整體素質,提升城市整體綜合競爭力。

上海1994年就提出要構建“人才高地”,在京、深、滬三地中最早推行人才柔性引進,並不斷予以改進:從1993年的藍印戶口制,到1998年提高藍印戶口標準,再到2002年決定停止受理申辦藍印戶口;從1998年推行《人才寄居證》制,到2000年實行《人才工作證》制,再到2002年提出將實施《上海市居住證》制度。

深圳2001年在學習上海經驗的基礎上,開始建立人才柔性引進機制,從2002年開始,外來人才不再使用《勞務暫住證》,而改為使用《人才工作證》。2008年8月1日起施行的

深圳市工作居住證

深圳市工作居住證《深圳市居住證暫行辦法》,將居住證的發放範圍擴大到“在深圳市內居住三十日以上、已滿十六周歲未滿六十周歲的非深圳市戶籍人員”,最長有效期限為10年,賦予了更多人口管理和服務的功能,“居住證實行一證多用,其使用功能包括房屋租賃、勞動社保、計畫生育、教育、公共運輸等政府行政管理和公共服務的內容”。

歷史發展

關於居住工作證的漫畫

關於居住工作證的漫畫居住工作證,連線了幾個不同的時代。這頭是從1984年開始實施的暫住證時代,那頭是取消戶籍制度之後人人自由遷徙的時代。

在深圳之前,上海、成都、昆明、瀋陽早已經進行了“居住證制度”的嘗試。2002年4月,上海市政府開始實施居住證制度,但僅僅局限於引進國內外的人才方面,申請者需“具有本科以上學歷或者特殊才能”;2004年8月,上海市政府將居住證的辦理範圍從“引進人才”調整為“在上海居住的非本市戶籍的境內人員”。截至2007年底,上海全市辦理居住證件的外來人員已超過433萬人,2008年覆蓋人群將達到700萬以上。

成都、昆明、瀋陽的居住證分別在2005年2月1日、2005年10月、2006年5月1日正式開始實施。成都居住證的服務功能僅限於“用於辦理或者查詢接受教育、人口和計畫生育、衛生防疫等方面的個人相關事務和信息”,昆明的居住證覆蓋了申辦就業或求職、參保、申請證照、子女入學等多項公共服務,而瀋陽的居住證可以提供子女就讀、勞動就業、計畫生育、衛生防疫、社會保險及證照辦理等6項服務。

意義

兩證對比

兩證對比從“暫住證”到“居住證”,一字之差體現出城市管理的重大進步。

首先,暫住證制度暗含著對外來人口的某種排斥。“暫住”者,顧名思義“暫時居住”也,這就在時間上作出了一定限制。此外,“暫住”需要證件,換言之,無暫住證者不得隨意“暫住”,這就在空間上作出了一定限制。凡此種種,顯然不合於統一市場的客觀要求。

其次,將流動人口納入實有人口屬地管理後,將增加居住證社會服務與社會保障兩大功能,從而使流動人口在勞動就業、醫療保險、子女教育、租賃房屋、購車購房等方面享有必要的待遇。

未來

居住證制度仍然只是過渡階段的權宜之舉,因為它所標誌的,仍然是城市戶籍人口以及外來人口這兩大“陣營”,解決外來人口問題的根本出路則在於徹底的戶籍制度改革。

社會穩定的需要,以戶籍制度為基石的二元乃至多元結構之不可維繫,首先在於占中國人口絕大多數的農村人口收入增長遲滯,已經從根本上制約著中國經濟由出口拉動、投資拉動向消費拉動的轉變。因為經歷二十多年改革,除農村人口非農業化轉移外的“三農”政策,在產業規律以及比較優勢的雙重製約下,其所具有的增收潛能均已極其有限。

中國範圍內的大趨勢是,以具有合法固定住所作為落戶的基本條件,逐步放寬城市戶口的遷移限制。不過,在這個過程中,類似北京這樣的特大城市近乎必然地陷入政策悖論難以自拔:一方面,實現經濟與社會協調發展,需要對二元結構進行改革;另一方面,一旦戶籍制度有所鬆動,戶口“含金量”越高的地區,越可能面臨外來人口蜂擁而入。

社會影響

據公安部統計,中國有流動人口已達1.5億人,其中有5000多萬人登記為城鎮暫住人口。由於體制原因,戶口管理被附加了諸多行政管理職能,造成戶籍不同的城鄉人口在勞動用工、住房、教育、社會福利等方面享有的權益存在較大差異。

城鄉統一的勞動力市場難以形成,城市化步伐受到影響。為此,中國從2009年開始著手推進小城鎮戶籍管理制度改革,逐步降低農民進城的“門檻”。