簡介

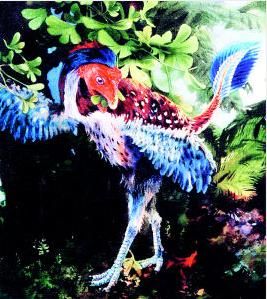

尾羽龍復原圖

尾羽龍復原圖尾羽龍是在中國遼西發現的第二種帶毛的恐龍。因為它的學名是Caudipteryx,也有人把它翻譯成尾羽鳥,但考慮到它的動物分類特徵,一般還是稱其為尾羽龍比較合適。其特徵是頭骨短而高,在頜骨上有氣窩,嘴裡牙齒退化,僅存在於前上頜。它有一個較長的脖子,短而粗壯的身軀,尾巴較短沒有癒合的痕跡,它的胸肋上有與鳥類一樣的鉤狀突。在所發現的尾羽龍化石上,腹腔內都保存著胃石,且胃石數量很多,可達數百枚,其功能是用於磨碎食物幫助消化。尾羽龍最大的特徵是尾巴短,尾巴末端上長著一簇羽毛,羽毛呈扇形,羽毛上的羽片對稱。尾羽龍的後腿長,腳趾短,趾爪不甚彎曲,前肢較長,手指短,有抓握功能,在前肢也有羽片對稱的羽毛附著。羽片對稱的羽毛在現代鳥類中表示不具飛行功能。所以它應是雙足行走的一類恐龍。

這些發現在世界上首次為長期以來懸而未決的鳥類羽毛起源問題的研究提供了重要信息,使我們對羽毛的起源和早期演化的研究第一次建立在化石證據的基礎上。這些發現表明羽毛的最初功能並非飛行,而是保暖或者吸引配偶等,羽毛不能再作為鑑定鳥類的特徵,羽毛髮生在鳥類出現之前。以後如果我們發現長羽毛的動物化石,必須仔細觀察它的骨骼形態,才能確定它屬於鳥類還是肉食類恐龍。因為,長羽毛的動物未必是鳥類,它有可能是一個長著羽毛,棲息於地面上的肉食類恐龍。下圖為董氏尾羽龍發育在前肢上的羽毛。這些保存精美的羽毛顯示出和鳥類羽毛的不同之處:羽片對稱分布。

研究

尾羽龍化石

尾羽龍化石尾羽龍的前肢非常小,尾巴也很短,不過脖子卻很長。在它的胃部,還保留著一堆小石子,這就是現代鳥類胃中常有的胃石,用於磨碎和消化食物。胃石在鳥類和其他種類的恐龍當中很常見,但在獸腳類恐龍當中卻是非常罕見的。最為激動人心的是,在尾羽龍的尾巴頂端長著一束扇形排列的尾羽,在它的前肢上也長著一排羽毛。這些羽毛具有明顯的羽軸,也發育有羽片,總體形態和現代羽毛非常相似;唯一的區別在於它的羽片是對稱分布的,而包括始祖鳥在內的鳥類的羽毛則具有非對稱分布的羽片。一般認為,非對稱的羽毛具有飛行功能。尾羽龍對稱的羽毛可能代表羽毛演化的相對原始階段。

原始祖鳥和尾羽龍的發現在生物歷史上第一次把羽毛的分布範圍擴大到鳥類之外,表明羽毛髮生在鳥類出現之前,羽毛不能再作為鑑定鳥類的特徵。以後如果我們發現長羽毛的動物化石,必須仔細觀察它的骨骼形態,才能確定它屬於鳥類還是肉食類恐龍,因為,長羽毛未必是鳥類,它有可能是一個長著羽毛,棲息於地面上的肉食類恐龍!

尾羽龍是初期的竊蛋龍類,但最初被認為是鳥。在尾羽龍胃裡發現了胃石,所以可能以植物為食。

演化位置

實際上,尾羽龍的骨骼形態要比始祖鳥原始。它的頭後骨骼形態表明它是一種奔跑型動物,還不會飛行。最新研究表明,尾羽龍和獸腳類恐龍當中的竊蛋龍類非常近似,可能代表一種原始的竊蛋龍類。竊蛋龍類常見於亞洲和北美白堊紀,是歷史上非常有名的一類恐龍。古生物學家們最初誤以為這類恐龍以偷食其他恐龍蛋為生,因而得名竊蛋龍,後來的發現表明這類恐龍實際上是趴在蛋上孵化自己產的卵,並非偷竊其他恐龍的蛋。這一發現表明竊蛋龍具有像鳥類一樣的孵卵行為,從動物行為學上證實了小型獸腳類恐龍和鳥類的關係很近。尾羽龍的發現提醒我們竊蛋龍類發育有真正的羽毛。最近古生物學家們在蒙古發現了長有尾綜骨的竊蛋龍類。尾綜骨的主要功能是固著尾羽,這一發現暗示,所有的竊蛋龍都長有尾羽。

生理結構

尾羽龍

尾羽龍人類與尾羽龍的體型相比

如同許多其他手盜龍類,尾羽龍具有爬行動物、鳥類的混合特徵。尾羽龍有著短、方形的頭顱骨,口鼻部類似喙,在上頜前端只保存有少數銳利、長的牙齒。它們擁有長後肢,身軀體結實,顯示它們可能是快速的奔跑者。在它的尾巴及手臂上有對稱的正羽,上有羽枝與羽片,這些羽毛的長度為15到20厘米。這些原始羽毛延者第二指排列,如同其他手盜龍類與鳥類的原始羽毛。尾羽龍的化石沒有保存者附著於前肢的次要飛羽,這點與馳龍科、始祖鳥、以及現代鳥類不同。有可能是尾羽龍在生前時,手臂已沒有羽毛,或者原本有,但沒有保存於化石之中。由於羽毛的短小及對稱,以及短手臂,可見尾羽龍是不能飛的。

尾羽龍被認為是種雜食性動物。在至少兩個標本中發現了胃石。在某些草食性恐龍、初鳥類的會鳥、以及現代鳥類中,這些胃石位於沙囊的位置中。相反地,大部份獸腳亞目卻是肉食性的,它們亦缺乏獸腳亞目普遍的鋸齒牙。

尾羽龍具有短尾巴,末端堅挺,尾椎數量少,如同鳥類與偷蛋龍下目。另外在短尾巴末端,有一叢羽毛。它們的骨盆與肩膀原始,顱骨的許多處也有原始的特徵,例如:方軛骨、鱗骨、方骨、顴骨、下頜孔。尾羽龍的第三指縮短,類似原始鳥類與偷蛋龍科的雌駝龍。尾羽龍的肋骨有鉤突,牙齒類似鳥類,身體的整體比例相近於現代的無法飛行鳥類。

羽毛

尾羽龍的發現,產生許多鳥類與恐龍演化關係的研究與爭議。這些演化的爭議可歸納如下:尾羽龍屬於偷蛋龍下目、或是鳥類、或者兩者皆是。因為尾羽龍明顯地具有正羽,類似現代鳥類,而且數個親緣分支分類法一致地將尾羽龍歸類於偷蛋龍科,所以尾羽龍在剛發現時,成為鳥類演化自恐龍最明確的證據。

俄亥俄大學的恐龍學家兼鳥類演化專家勞倫斯•威特默(LawrenceWitmer)指出:“在非鳥類獸腳亞目恐龍身上所發現的明確羽毛,造成宛如核子彈般的衝擊,使得鳥類與獸腳類恐龍演化關係的任何爭論顯得可笑。”

鄒氏尾羽龍的想像圖但是,並非所有科學家都認為尾羽龍是恐龍,有些科學家持續地提出反對意見。古生物學家艾倫•費多契亞(AlanFeduccia)反對者鳥類與獸腳類恐龍之間有演化關係,他認為尾羽龍是種無法飛行的鳥類,而且跟恐龍沒有接近親緣關係。在2000年,Jones與其他人將尾羽龍的身體比例,與無法飛行的鳥類、獸腳亞目比較,他們指出尾羽龍的腳與不能飛卻適於行走的新鳥亞綱很相似,例如鴕鳥,因而做出尾羽龍是鳥類的結論。在2005年,Dyke與馬克•諾瑞爾(MarkNorell)批評了Jones等人研究在科學方法上有瑕疵,並提出完全相反的結論。其他沒有正式加入爭論的研究人員,例如Zhou,則承認尾羽龍的分類傾向是有爭議的。

親緣位置

尾羽龍復原圖

尾羽龍復原圖親緣分支分類法中,尾羽龍一般都是與偷蛋龍科有親緣關係,位於偷蛋龍科中原始的位置。切齒龍是偷蛋龍科中唯一比尾羽龍原始的物種。

大部份的科學家認為尾羽龍是鳥類的恐龍祖先。但在2004年,HalszkaOsmolska等人提出一個親緣分支分類法研究,做出不同的結論。他們根據偷蛋龍科的大部分類似鳥類特徵,而將偷蛋龍科置於鳥綱,使得尾羽龍既是偷蛋龍科,也是鳥類。在這個研究中,鳥類演化自更原始的獸腳類恐龍,而其中一支系變得無法飛行,重新演化出原始的特徵,成為偷蛋龍科。這個假設很有說服性,並為某些古生物學書籍所接受,例如麥可·波頓的《VertebratePaleontology》一書。

有學者認為,這些化石其實是一種從能飛行的祖先(可能是始祖鳥)演化而來的不能飛鳥類的化石。這種認為尾羽龍是後來成為不能飛的見解,亦受到一些認為鳥類是從恐龍演化的學者的支持。

其他科學家,例如史蒂芬·切爾卡斯(StephenCzerkas)與賴瑞·馬丁(LarryMartin),則認為尾羽龍根本不是獸腳類恐龍。他們認為尾羽龍與其他手盜龍類都是無法飛行的鳥類,而鳥類其實是從非恐龍的主龍類演化而來。

發現意義

尾羽龍骨骼圖

尾羽龍骨骼圖一種新的獸腳類恐龍——尾羽龍的是一個非常重要的發現。尾羽龍和原始祖鳥個體大小相仿,甚至化石保存的姿態都非常相似,但是它們代表兩類截然不同的動物。尾羽龍長著又短又高的頭,滿嘴除了吻部最前端發育有幾顆形態奇特的向前方伸展的牙齒外,幾乎看不見其他牙齒。

胃石在鳥類和其他種類的恐龍中很常見,但在獸腳類恐龍中卻是非常罕見的。因為“獸腳類恐龍”一詞很容易使人想到恐龍之王———霸王龍。我們都知道霸王龍是白堊紀晚期最大最兇惡的陸生動物,毫無疑問,是肉食性的動物。而體內的胃石則表明尾羽龍雖然屬於獸腳類恐龍,但卻不同於大多數肉食性的獸腳類恐龍,它是草食性的恐龍。儘管它的牙齒和胃石配合得很好,但它的很多構造特徵還是令人感到迷茫。尾羽龍的確是一類特殊的獸腳類恐龍。

尾羽龍尾巴上的飛羽已經具有了明顯的羽軸,也發育有羽片,總體形態與現代羽毛非常相似;唯一的區別在於它的羽片是對稱分布的,而包括始祖鳥在內的鳥類的飛羽則具有非對稱分布的羽片。一般認為,非對稱的羽毛具有飛行功能。尾羽龍對稱的羽毛可能代表羽毛演化的相對原始階段。

尾羽龍已經具有了真正的羽毛,但還不能飛行,這說明羽毛的最初出現並不是為了飛行,很可能是為了保暖。因此,與羽毛演化還處於前羽階段的中華龍鳥相比,尾羽龍在研究鳥類飛行的起源與演化上的意義要超過中華龍鳥。

價值

實際上,尾羽龍的骨骼形態要比始祖鳥原始。它的頭後骨骼形態表明它是一種奔跑型動物,還不會飛行。最新研究表明,尾羽龍和獸腳類恐龍當中的竊蛋龍類非常近似,可能代表一種原始的竊蛋龍類。竊蛋龍類常見於亞洲和北美白堊紀,是歷史上非常有名的一類恐龍。古生物學家們最初誤以為這類恐龍以偷食其他恐龍蛋為生,因而得名竊蛋龍,後來的發現表明這類恐龍實際上是趴在蛋上孵化自己產的卵,並非偷竊其他恐龍的蛋。這一發現表明竊蛋龍具有像鳥類一樣的孵卵行為,從動物行為學上證實了小型獸腳類恐龍和鳥類的關係很近。尾羽龍的發現提醒我們竊蛋龍類發育有真正的羽毛。最近古生物學家們在蒙古發現了長有尾綜骨的竊蛋龍類。尾綜骨的主要功能是固著尾羽,這一發現暗示,所有的竊蛋龍都長有尾羽。

原始祖鳥和尾羽龍的發現在生物歷史上第一次把羽毛的分布範圍擴大到鳥類之外,表明羽毛髮生在鳥類出現之前,羽毛不能再作為鑑定鳥類的特徵。以後如果我們發現長羽毛的動物化石,必須仔細觀察它的骨骼形態,才能確定它屬於鳥類還是肉食類恐龍,因為,長羽毛未必是鳥類,它有可能是一個長著羽毛,棲息於地面上的肉食類恐龍!

相關新聞

尾羽龍足跡化石

尾羽龍足跡化石發現尾羽龍足跡化石

中國與美國古生物學者向公眾公布了來自遼寧省四合屯義縣組底部(距今1.28億年)的4個恐龍足跡化石,這是世界上第一次發現帶毛恐龍的足跡,足跡被歸入似鷸龍足跡(亦譯為蹺腳龍足跡)。

中國地質科學院地質研究所青年學者邢立達與美國猶他州迪克西州立學院的傑瑞德D。哈里斯教授,中國地質博物館馮向陽研究員等學者在今日出版的《地質通報》上撰文描述了該足跡標本。

據馮向陽研究員介紹,從上世紀90年代迄今,中國遼西的熱河生物群發現了大量帶羽毛的恐龍化石,這些發現連線了恐龍與鳥類的關係,並涉及到羽毛與飛行的起源問題,牢牢抓住了全世界古生物學家與公眾的眼光。而這些有羽毛恐龍的腳部形態是什麼樣子的呢?卻一直沒有相應的恐龍足跡化石來輔證。1998年,中國地質博物館在四合屯徵集到一似鳥龍類化石與恐龍足跡化石,前者已描述為神州龍,後者則到今天才正式公諸於眾。

“這批足跡約由3隻恐龍留下,每個足跡平均長14厘米,可推斷踩下這批足跡的恐龍體長約1.5米,這屬於同時代獸腳類恐龍較為普遍的體長範圍。”邢立達表示。在確定恐龍的體長後,邢立達的團隊仔細觀察了霸王龍類的帝龍;竊蛋龍類的尾羽龍、原始祖鳥;美頜龍類的中華龍鳥、華夏頜龍、中華麗羽龍等保存有足部的同時代恐龍化石,而傷齒龍類與馳龍類則因第二趾抬起而不能形成三趾型的足跡,故不列入考慮。在諸多標本中,學者們選擇了保存最佳的尾羽龍和中華龍鳥進行重建,重建的結果十分鼓舞人心,足跡化石與尾羽龍腳部極為接近。

對於此次發現的意義,專長於恐龍與恐龍足跡研究的傑瑞德D。哈里斯教授表示,根據目前統計的化石記錄,似鷸龍足跡類型可能廣泛存在於義縣組的各種中小型獸腳類(馳龍類與傷齒龍類除外)中,這對我們重建這些恐龍的足部提供了可靠的依據。

著名古生物學家季強教授對此項研究給予高度評價:“儘管我們在義縣組發現了大量恐龍化石,但恐龍足跡卻是第一次發現,這是對熱河生物群一個非常重要的補充!”