基本簡介

對剖票

對剖票對剖票指的是因特殊情況將一張郵票斜角剖開作為兩張郵票來使用,這種被剖開的郵票,集郵者稱之為對剖票。

對剖票的發行一般都因一種面值的郵票缺售,只得臨時採用另一種郵票對剖為二,來代替使用。是一種迫不得已的做法。中國使用過的對剖票有福州、重慶、長沙、夔州四種。前三種都是將清朝發行的無水印紅色2分郵票對剖為二,代替1分郵票來使用,分別在光緒二十九年(公元1903年)、三十年1904、三十二年1906年先後使用;後一種則以無水印棕色4分郵票對剖為二,代替2分郵票來使用,在光緒三十一年1905年發行。

對剖票因為票面圖案不完整,如果將它從信封上取下就沒有保存價值,過去一般也不大受集郵者的重視。目前,已成為集郵珍品。集郵界漸漸約定俗成,將小型張、小全張、小本票、小版張,稱之為“四小”。

歷史沿革

對剖票

對剖票世界最早的對剖郵票是加拿大於1851年使用的。當時以6便士郵票斜剖為二,每枚當3便士使用。以後英殖民地新不倫梅克、諾伐斯科舍、巴貝多、印度、紐西蘭等地都使用過。南美墨西哥、智利、委內瑞拉等國也使用過對剖郵票。墨西哥於1856年曾將8里亞爾剖到1/8當1 里亞爾貼用。

只有在郵局當時購買,當時蓋銷的對剖票才是合法的對剖票。自己剪成半個郵票貼在信封上使用,有意製造"對剖票",郵局是不承認的。對剖票一定要保存在信封上,這樣封、票、戳三位一體,才能證實其真實性。

因為對剖票是個別地方郵局為應付郵票短缺而臨時措施,所以,一般使用時間都很短,當郵票運到以後便立即停止使用。故總的說來對剖票是很少見的,因而也是集郵者所喜歡尋覓的一個品種。

在中國清代光緒年間,福州(1903年)、重慶(1904年)、長沙(1906年)。這三個地方使用的對剖票,就是用清朝發行蟠龍無水印紅2分郵票,斜角對剖當1分使用的。因未得到上級郵局事先認可,集郵界對這些郵票的性質和地位有不同看法。而且近年有人從各方面加以研究,認為這些對剖票雖經實用,但並非真是因為郵票短缺而產生,很可能是當時控制郵政的一些外國人故意製造的。

在此之前,上海工部局書信館於1893年曾專門出售過針孔直剖的對剖郵票。辛亥革命前後,陝西勛陽、興安等處也用過對剖票。這兩種對剖票都象確是因為交通運輸不便引起低值郵票不敷使用而產生的。

1947年,晉察冀邊區也使用過對剖票。如曲陽縣郵局曾把面值200元的郵票剪開而作100元郵資貼用。

第二次世界大戰以來,由於交通運輸的便利,印刷技術的先進,對剖郵票已經很少出現。

集郵種類

一類是在印製發行時就將郵票設計為可分用和整用的可分郵票。可分郵票只見於普通郵票。如瑞士日內瓦於1843年發行的可二分郵票:上方條框內面值為“10分”,下方並列兩方框,內為徽記,每枚面值為“5分”,即可合用當10分,又可分用當5分。又如德國的梅克爾堡於1856年、1864年兩次發行的可四分郵票,每枚"1/4先令",四枚一組合用則為“1先令”。

另一種是在某種面值郵票緊缺的情況下,將兩倍或三倍於這一面值的郵票剖開使用。一般是對剖,其方式有直剖、橫剖、斜剖,以斜角對剖為最多。

收藏價值

對剖票

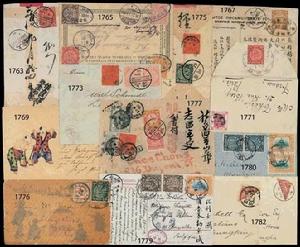

對剖票對剖票實寄封在專題郵集中可以稱得上是稀罕素材,因此,如果問誰的專題郵集中有對剖票實寄封?相信很多專題集郵者都會搖頭說不知道。

在中國2009世界郵展獲得大鍍金獎的《魚》專題郵集中,就展示了一枚鮮見的紐芬蘭1897年對剖票實寄封。其專題的說明是:在19世紀末葉,鱈魚的年捕撈量近100萬噸,但到了20世紀60年代,由於多個國家捕魚船隊的捕殺,整個大西洋的鱈魚業由於無魚可捕而幾近崩潰。其集郵說明是:紐芬蘭1897年對剖票實寄封,聖約翰本埠平信,郵資為1分,由於郵票短缺,郵局將2分票對剖作1分用。

將一枚完好的郵票對半剖開,作為原票面值一半的兩枚郵票使用,這事聽起來很新鮮,但歷史上確實發生過,而且不只一次。一分為二剖開使用的郵票叫“對剖票”,又稱剖半票、二等分票。對剖方式可分為剪開與打孔分開兩種,對剖形狀可分為斜剖、橫剖、直剖3種。

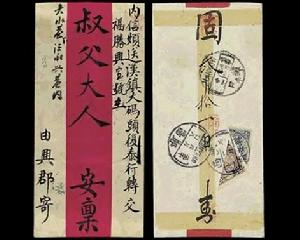

一提起對剖票,集郵者馬上就會想到大名鼎鼎的、我國最早使用的福州對剖票。1903年10月,福州郵務總局因特殊原因,經批准將蟠龍無水印紅色2分郵票對角剖開當作1分郵票使用,並於10月22日、10月23日和10月24日在福州各郵局出售。當時,福州郵局為出售對剖票還特製一個長方形英文戳,上面刻有“Postage 1cent

Paid”(郵資1分已付)字樣。寄信人向郵局交納1分郵資,由營業員代將對剖票貼在信封上,再由營業員在收寄的對剖票封上加蓋長方形英文戳,同時還加蓋原有的郵政日戳。福州對剖票因僅出售3天,數量極少,故而頗為珍貴。

對剖票一般都是在郵局視窗購買,當面貼用、當面蓋銷的,如果自己有意製造“對剖票”,郵局是堅決不承認的。只有在郵局當面購買,當時蓋銷的對剖票才是合法的對剖票。世界上最早使用對剖票的是英國,1841年英國曾將2便士郵票對剖剪成兩片,每片當作1便士使用。對剖票一般都是為了應急而採取的臨時措施,使用時間短,數量極少,因此比較罕見。中國也僅僅在清代光緒年間使用過,即福州(1903年)、重慶(1904年)、長沙(1906年)這三個地方因郵局出售的郵票短缺,為了應急,才把庫存的蟠龍無水印紅2分郵票斜角對剖當1分郵票使用的。中華民國時期也曾使用過對剖票。日前,有集郵者發表文章說新中國也曾使用過對剖票,但由於“證據”不足而使很多集郵者議論紛紛。

收集對剖票,必須保存對剖票所貼上的實寄封。但由於對剖票使用時間短,數量極少,因而貼有對剖票的實寄封也非常罕見。查閱了很多拍賣目錄,瀏覽了很多集郵網站,也沒有發現對剖票實寄封的蹤影。因為難得,所以在專題郵集中展示一枚對剖票實寄封,無疑會提升該郵集的檔次。目前,在中國專題郵集中展示對剖票實寄封,除了鄭城的《魚》專題郵集外,還有宋慶忠的《人類與昆蟲的淵源》,他在《人類與昆蟲的淵源》專題郵集3.2.2“養蜂業”中展示了一枚1887年德國私人郵政對剖票實寄封。

當今專題集郵的潮流講究素材品種的多樣性,普通的票、封、片、戳、簡等素材已經吊不起郵集作者和評審員的“胃口”了,所謂高檔次的變體錯體郵票、母模印樣、設計圖稿、勝利郵件等素材,也逐漸走下了“神壇”。但對剖票和貼有對剖票的實寄封卻還躲在“深閨”之中,期待更多的集郵者去發現、去展示。

蟠龍對剖票

蟠龍對剖票

蟠龍對剖票1903年10月,福州郵局庫存的面值1分票將用完,要求上級局撥票,但因交通影響,所需低面值郵票未按時運到,經郵政總局批准,將蟠龍無水印紅色2分郵票對角剖開當作1分郵票使用,並於10月22日、23日和24日在福州各局出售。福州郵局為出售對剖票特製一個長方形木戳,上面刻有英文“Postage lcent Paid”(郵資1分已付)字樣。寄信人向郵局交納1分郵資,由營業員代將對剖票貼在信封上,再由營業員在收寄的對剖票封上加蓋長方形木戳,同時還加蓋原有的郵政日戳。福州對剖票出售時間短,僅出售3天,出售數量少,頗為珍貴。1997年出版的《中國清代郵票目錄》(修訂版)上標價:每枚5000元(人民幣)。

重慶郵局於1904年6~8月,因面值1分票售缺,為了應急,經郵政總局批准,臨時將蟠龍元水印紅色2分票對角剖開當作1分票使用。在出售時亦將收寄的對剖票封上加蓋郵政日戳。1997年中國出版的《中國清代郵票目錄》(修訂版)上標價:重慶對剖票每枚為5000元(人民幣)。

長沙郵局於1906年4月10~12日,由於1分郵票售缺,經上級局同意,把蟠龍無水印紅色2分郵票對角剖開當作1分郵票使用,雖然未正式獲郵政總局批准,但上級局同意,亦得到承認並有效。1997年中國出版的《中國清代郵票目錄》(修訂版)標價:每枚5000元(人民幣)。

發行百年

對剖票

對剖票福州市郵政局和市集郵協會舉行福州“對剖票”發行100周年研討會,台灣集郵名家鄭玉藩、程繩祖、陳炯應邀參加會議。為紀念福州“對剖票”發行100周年,福州市郵政局特發行“對剖票”發行100周年紀念郵簡一枚。

因缺少半分郵票、一分郵票,福州郵務總局1903年10月22日特發行“對剖票”,此舉開我國使用“對剖票”之先河。福州“對剖票”是我國早期珍貴郵品。

發行的紀念郵簡上的“對剖票”,是寄往福州的一枚中式自然實寄封,這枚實寄封現珍藏於中國郵票博物館。據介紹,1983年10月,福州曾發行一枚“對剖票”紀念封。1995年5月,福州曾拍賣過福州“對剖票”銷印封。

福州市郵政局、集郵協會隆重舉行紀念福州對剖票發行一百周年研討會。參加會議的有福建省和福州市郵政局、郵協領導,台灣集郵名家鄭玉藩、程繩祖、陳炯,論文作者以及福州市郵協學術委、郵展委成員等集郵骨幹共50多人。

1903年10月,福州郵務總局因特殊原因,經批准將蟠龍無水印紅色2分郵票對角剖開當作1分郵票使用,並於10月22日、23日和24日在福州各郵局出售。當時,福州郵局為出售對剖票還特製一個長方形英文戳,上面刻有“Postage lcent Paid”(郵資1分已付)字樣。寄信人向郵局交納1分郵資,由營業員代將對剖票貼在信封上,再由營業員在收寄的對剖票封上加蓋長方形英文戳,同時還加蓋原有的郵政日戳。福州對剖票是我國郵政歷史上首次使用的國郵對剖郵票,又因僅出售3天,數量極少,故而頗為珍貴。

研討會共收到閩台郵學專家撰寫的相關論文8篇。研討會上,論文作者根據自己的研究成果就福州對剖票的產生原因、使用情況、偽封的出現等方面做了詳細闡述,並就一些疑點和與會郵人廣泛交流、探討。福州市郵政局為此特別發行紀念郵簡一枚,並刻制啟用一枚紀念郵戳。