遺址概況

寶墩文化遺址(距今4800年-4000年前)是分布在成都平原的新石器時代文化遺址,與三星堆文化有密切的關係。

寶墩文化遺址

寶墩文化遺址遺址發掘

寶墩文化遺址是寶墩時期成都平原時代最早的古城址的典型。1995年起由四川省成都市文物考古隊與四川聯合大學考古教研室等單位在新津寶墩、溫江魚島城、鄲縣古城、都江堰芒城,然後又在崇州雙河(下芒城)等遺址調查發掘,證實成都平原首次發現了相當於中原龍山時代、距今四五乾年的古城址群。它們的發現對了解夏商時代三星堆文化意義重大。

寶墩文化遺址

寶墩文化遺址 寶墩時期窯址

寶墩時期窯址前期發掘遺址:新津寶墩村、都江堰芒城村、崇州雙河村和紫竹村、郫縣古城村、溫江魚鳧村。

近期發掘遺址:大邑鹽店、新都區斑竹園鎮、褚家村、紅光電子管廠七分廠、施營村、五四村、西南石油大學等地、雙流縣華陽鎮河池村、黃水鎮長溝村、黃水鎮紅橋村、青白江新河村、新津縣花源鎮新鎮、邛崍洗馬村等遺址。

寶墩文化遺址

寶墩文化遺址魚鳧村遺址俗稱“魚鳧城”或“古城埂”,相傳古魚鳧王建都於此。現存魚鳧城僅有古城埂 1810米,呈新月形。據專家考證:魚鳧村遺址距今約4000年,總面積40萬平方米,距離成都市20公里,與三星堆文明和金沙文明有明顯的聯繫,屬於寶墩文化的一個系列,是長江上游文明起源中心點之一,對於重新排定四川地區早期考古學文化序列和探索長江流域上流文明起源有重要的參考價值,被列為“1996年全國十大考古發現之一”,2001年被國務院批准為“國家級文物保護單位”。‍

新津寶墩古城遺址新津寶墩古城遺址距今約5000年,位於新津西北的龍馬鄉寶墩村,已發掘了磨製精美的石斧、石錛和大量的器具陶片,這些器物是蜀地先民早在5000年前就進入文明的物證,比三星堆和金沙遺址的年代還要早,是成都平原古蜀文明的最早源頭之一。

遺址特點

寶墩文化遺址的六個古城具有四個特點:

一是城址均建在成都平原上河流間的台地上,城牆的長邊往往與河流及台地的走向一致,城址均呈長方形或近方形,既有利於防洪也便於設防。其中魚鳧城保存較差,似乎近於六邊形,其保存最長的南牆也與附近的現代河流遙相平行。

二是城牆建築都是採用“雙向堆土、斜向拍夯”的辦法,與三星堆古城的做法有明顯的承襲關係。從寶墩、魚鳧、古城(郫縣三道堰遺址古城)三座城址的發掘看,牆基寬20―31米,上部殘寬約7―19米。由平地起建,先在牆中間堆築數層高后,再由兩邊向中間斜向堆築,堆放一大層土即行拍夯,城內側的斜坡堆築層次多,故坡緩;城外側的堆築層次少,故坡略陡。

三是城址的格局因地而異。處在成都平原內部的寶墩古城最大,城牆圈面積約60萬平方米;魚鳧城約40萬平方米;郫縣古城約31萬平方米。而在成都平原西北邊緣近山地帶的城較小,而防衛功能更突出,如紫竹古城的城牆圈面積近20萬平方米;芒城和下芒城各約10萬平方米左右,而且這3座城的城牆均分內、外兩圈,呈“回”字形。

四是處在成都平原腹心地帶的城址,其中心部位都發現大型建築基址。如寶墩古城址中部有一處高出周圍地面1米、面積約3000平方米的台地上,有房子基槽和密集的柱洞;在郫縣古城城址的中心位置也發掘出特大型建築――郫縣大房址。建築與城牆走向一致,長約50米、寬約11米,面積約550平方米。在房子裡基本等距離地分布著5個用竹編圍成的卵石台基。此房址基本上沒有發現多少生活設施,偌大的建築物裡面只有醒目的5個壇台,顯然是一處大型的禮儀性建築――廟殿。

發掘文物

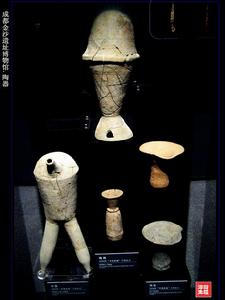

寶墩時期的生產工具主要是石器,也能製作陶器了,主要有繩紋花邊陶、敞口圈足尊、喇叭口高領罐、寬沿平地尊為標誌。

寶墩遺址文物

寶墩遺址文物溫江魚鳧村遺址出土的魚鳧,為一種魚鷹。嘴扁而長,上嘴的尖端有鉤,善於捕魚,且喉下有皮囊,捕得的魚就置放於皮囊內,因此,遠古以來漁民們多飼養來幫助捕魚。

石箭鏃成都高新區寶墩文化時期遺址出土的石箭鏃長約2厘米、寬約1厘米,整個石箭鏃呈細長狀,在尾部有斷裂的痕跡,左右兩邊雕琢有凹槽,鏃尖相當尖細,打磨功力絲毫不遜色於現代工藝。據專家推斷,當時該遺址可能在森林附近,這個石箭鏃是當時用來狩獵用的。在鏃的尾部可能有孔,繫上繩子,便可以投擲捕獲獵物,猶如暗器一般。

石箭鏃

石箭鏃文化意義

寶墩是我們能接觸到的關於成都平原文明起源的最古老章節。4500年前,一支部落遷徙到成都平原,並在這裡留下了文明的痕跡。

對6座古城的發掘與研究證明:它們與三星堆遺址的第一期屬於同期文化(距今3800-4500年),它不僅大大豐富了三星堆一期的文化內涵,能夠再細分為若干期,並且可與以三星堆古城為代表的夏商時期的三星堆文化或古蜀文明相銜接。考古發掘顯示,寶墩人在成都平原上的800年,文明程度沒有明顯的發展進步,有的只是周而復始的遷徙。而在同一時期同緯度的美索不達米亞平原和古埃及,國家和青銅此刻已經出現;中原地區的龍山文化也發現了銅。其中的原因至今不明。

成都平原寶墩文化規模和學術價值都首屈一指的,當數位於新津縣龍馬鄉的寶墩古城遺址。城垣遺址殘高近5米,底寬約30米,周長3200米,面積達60萬平方米。這樣規模的古城不僅成都平原數第一,在全國也十分罕見。