信息

物質文化遺產

寧遠文廟

寧遠文廟全國重點文物保護單位

古建築

湖南省

寧遠文廟IV-179

簡介

寧遠文廟

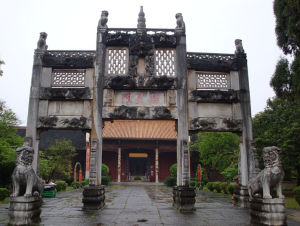

寧遠文廟寧遠文廟,是全國重點文物保護單位之一。它始建於宋乾德三年(公元965年)。明、清兩代歷次重修,最後一次重修於清同治十二年(公元1873年)至光緒八年(公元1882年),歷時十載,耗銀六萬餘,占地7000平方米。整座建築結構嚴謹,造型精美,規模龐大,給人以古樸、莊重、雄偉之感,體現了我國古代建築藝術的獨特風格。走進大門,展現在眼前的是一個寬廣的庭院,草茂花繁,飛紅滴翠,宛如一座花園。園的前端,有一泮池,形若半月,全為條石構成。池內種有荷花,亭亭如蓋,生趣盎然。

與泮池相映生輝的欞星門,亦為青石結構,上鐫麒麟獅象,跳躍奔突,栩栩如生。然後是大成門、大成殿、東西廡、崇聖殿(後殿),層層遞進,深邃曲折。大成門並排三扇,高達丈余,氣勢雄偉,東西並列鄉賢、中宦兩祠,進入大成門,整個成殿便映入眼帘,頓覺滿目生輝。大成殿是文廟主體。殿宇軒昂,高達5.7丈,為宮殿型結構。前有青石坪台,坪台外有一青石鋪就的庭院,可容數千人,肅穆開闊。大成殿周圍牆上畫有《聖跡圖》,記載孔子生平。其後即崇聖殿,其布局結構,僅此於大成殿,左右為東西廡。抬頭看去,紅牆琉璃瓦,斗拱飛檐,層層而上,如翼欲飛。大成殿內上首,金漆木雕孔子神位即供於此。但在“文化大革命”期間已毀,現只留石座一方,新畫孔子一幅。寧遠文廟的精華之處,莫過於石雕。大成殿前丹墀刻有五龍浮雕,一眼望去,逐浪翻波,時隱時現,仿佛水花在濺,濤聲在響。環繞青石坪台的20方石雕,刻有各種形體的飛禽走獸,或站或坐,或升或降,或雙戲,或單飛,多姿多態,妙不可言。所有石雕藝術中,尤以20根龍鳳青石柱吸引人。石柱高約8米,直徑約40公分,你看那龍,張牙舞爪,似在翻江倒海;你看那鳳,展翅飛騰,直覺習習生風。

寧遠文廟

寧遠文廟寧遠文廟坐北朝南,東西寬60.2米,南北長170.8米。占地10282平方米。建築物採用中軸線對稱式布局,中軸線上自南至北建築分別為照壁、泮池、欞星門、大成門、大成殿、崇聖祠;兩側對稱式排列著登聖坊、步賢坊、騰蛟門、起鳳門、鄉賢祠、名宦祠、東西廡、尊經閣、明倫堂建築。大成門及鄉賢、名宦兩祠建築相連形成一道東西屏障,將文廟分隔成前園與後院兩進院落,園中池映風荷,綠樹扶蔭,欞星門石坊峙立,一派中國園林景色;院內建築,曲廊環回將東西廡、大成殿、尊經閣、明倫堂、崇聖祠連線在一起,為典型的中國四合院式建築風格。中國石雕是寧遠文廟建築裝飾的特色,它不僅擁有全國古建築中唯一的龍鳳石柱群石雕,還有月台圍欄石雕、丹陛石雕、欞星門石坊石雕,及三對立獅石雕,這些石雕的工藝手法囊括了高浮雕、鏤孔、淺浮雕、線刻等,工藝精湛,造型生動,線條柔和。壯觀的石雕與朱梁黃瓦的宮殿式建築相映生輝,吸引了無數來九疑山旅遊的客人,為之驚嘆。

歷史

寧遠文廟歷史上曾多次進行修繕。明代洪武二年(1369)、永樂十七年(1419)至成化十一年(1475)、嘉靖十五年(1536)、嘉靖二十六年(1547)數次重修;清代康熙七年(1668)至二十年(1681)、乾隆三十三年(1768)兩次重修。清同治十二年(1873),縣人黃習溶因軍功被清朝遷授四品頂戴,為振興人文,捐銀倡修,籌集白銀六萬餘兩,歷十個冬春,於光緒八年(1882)竣工,成為當時“湖湘之最大”。近代,教育的普及,推動學校的教育功能,被闢作“民眾教育圖書館”。1926年,第一次國內革命戰爭時期,被作縣農運的中心,成了農會、工會的辦公地點,後又在廟內先後辦了平民女子習藝工廠、縣立女子高等國小等。1937年,日寇進逼長沙,省會湖南私立育群中學(長沙市八中)遷來寧遠,占用作校舍,直至1951年遷出。隨後,被占作縣直屬糧庫的糧倉。直到1959年定為省級文物保護單位,糧倉才遷出。1959年3月,省文化廳撥款3000元,對鄉賢、名宦兩祠作了簡單的裝修,縣文化館及縣文化藝術學校遷入,鄉賢祠改作圖書室,名宦祠作為文藝學校的辦公及教師、女生住房,西廡作教室,當時大成殿的廒倉尚未來得及拆遷,作藝校的男生宿舍。後來男宿舍搬到二中建在後園內的一棟平房裡。外園東邊圍牆一帶,則被縣發電廠占用,電廠在圍牆上挖了兩個大洞,作為鍋爐門,牆外蓋起了鍋爐房,南邊照壁下搭建了廠棚,堆放燃料(當時以木柴作燃料燒鍋爐)。這期間,儘管先後被各機關、學校、倉庫占用,但均未開前門,來文化館借書的讀者,也只能從東側騰蛟門進入,仍然是封閉狀態。

寧遠文廟

寧遠文廟1963年10月,省撥款5萬元整修屋面,防滲治漏,保護和延長這處古建築的使用壽命。1996年,“文化大革命”開始後,首當“破四舊”之沖,一批造反的“紅衛兵”衝進,半天內砸毀精美石雕達48處,精美的石雕受到摧殘,並準備下午來卸瓦拆房,後來,據說是為首的紅衛兵“頭頭”回家後肚疼不止,又遭其母責罵,才沒有率隊再來,避免了一場滅頂之災。1967年,縣文化系統“造反派”為緊跟“大好形勢”,表現自己是革命民眾組織,將兩側廂房闢作展廳,用膠合板封上大成門的浮釘,寫上毛主席手體詩詞,在照壁上開了可供汽車進出的大門,園內立滿了水泥預製板語錄牌,拆除大成殿的孔子神龕、皇帝題匾。以毛澤東歷史照片為主要內容,把命名為“毛澤東同志光學形象敬仰館”。1973年,國務院再次行文,要求各地保護歷史文物,重新立起了“湖南省重點文物保護單位”的標誌牌。1974年夏,省撥款3萬元,翻修大成殿。1976年,文化館、圖書館恢復建制,兩單位分別以作辦公用房和住房,1979年,縣文化局從文教科中分出建制,借住西廂房辦公。1981年,省撥款4.2萬元維修大成殿及崇聖祠。1983年,省人民政府重新頌為省級重點文物保護單位,縣財政撥款1.4萬元為大成殿、大成門、鄉賢名宦兩祠重施油漆。1984年,修復“文革”中被封閉的步賢坊,封閉了開在照壁上的大門。自1982年起,開始在大成殿售票參觀,每票人民幣兩分,後改為五分,並在步賢坊收票,收入主要用於解決內衛生維護支出。1985年,縣政府限期拆遷了“文革”中建在步賢坊門口的水果店。這年的3月,縣文物管理所正式成立,作為民眾遊覽的場所,正式開放。9月,中央美術學院教授周令釗先生帶領九名學生來寧遠採風,對的高浮雕鏤孔石雕,作出了可與故宮太和殿丹墀比美的評價。1987年,九疑山風景名勝區正式經省人民政府公布,我們印刷了膠印彩色門票,並標上了九疑山風景名勝區遊覽紀念,將寧遠作為九疑山風景名勝區的旅遊景點,對外宣傳和對外開放。1989年,省文物局撥款2萬元,我們修復了大成殿木質頁子門,縣財政撥款1萬元,在大成殿重塑了孔子座像。

自1987年,縣圖書館開始遷出起,占用的老年人體協活動中心、縣文化局陸續外遷,至

寧遠文廟

寧遠文廟1989年冬已全部遷出。為了加強安全保衛與售票參觀,占用後園的縣文化館也另闢大門出入,不再由進出,開始向專供遊覽的景點過渡1995年8月6日,國家建設部和國家文物局的古建專家鄭孝燮、羅哲文先生來寧遠考察,被寧遠精美壯觀的石雕龍鳳柱群所吸引,留連忘返,讚不絕口稱其為“不愧國寶”。1996年11月21日,國務院正式行文公布寧遠為第四批全國重點文物保護單位,同年,《中國文物報》刊登了我的文章《中南最大的孔廟——寧遠》,寧遠正式通過國家級媒體走向海內外。嗣後,台灣喜義市崇聖博物館又發行了明信片《寧遠大成殿》的照片。1997年,國家建設部、國家文物局聯合編撰的大型文獻性圖書《中國風景名勝大觀》(古蹟券)收入寧遠照片。此書由國際文化出版公司出版,並向各國駐華使館贈送和向海外發行。寧遠作為國家著名名勝古蹟,由國家主管部門和出版機構推向世界。每年接待遊客逐年遞增。英國、加拿大、日本等國的一些學者訪問了寧遠。寧遠文廟座北朝南,東西寬60.2米,南北長170.8米。占地10282平方米。建築物採用中軸線對稱式布局,中軸線上自南至北建築分別為照壁、泮池、欞星門、大成門、大成殿、崇聖祠;兩側對稱式排列著登聖坊、步賢坊、騰蛟門、起鳳門、鄉賢祠、名宦祠、東西廡、尊經閣、明倫堂建築。大成門及鄉賢、名宦兩祠建築相連形成一道東西屏障,將分隔成前園與後院兩進院落,園中池映風荷,綠樹扶蔭,欞星門石坊峙立,一派中國園林景色;院內建築,曲廊環回將東西廡、大成殿、尊經閣、明倫堂、崇聖祠連線在一起,為典型的中國四合院式建築風格。中國石雕是寧遠建築裝飾的特色,它不僅擁有全國古建築中唯一的龍鳳石柱群石雕,還有月台圍欄石雕、丹陛石雕、欞星門石坊石雕,及三對立獅石雕,這些石雕的工藝手法囊括了高浮雕、鏤孔、淺浮雕、線刻等,工藝精湛,造型生動,線條柔和。壯觀的石雕與朱梁黃瓦的宮殿式建築相映生輝,吸引了無數來九疑山旅遊的客人,為之驚嘆。

沿革

寧遠古城西廓有一群巍峨的宮殿式建築,紅牆黃瓦,金碧輝煌,十分顯目,它就是名聞遐邇的全國重點文物保護單位、九疑山風景名勝區重要人文景觀——寧遠文廟。

寧遠文廟,原建在距寧遠縣的城東11公里的冷道縣故城,北宋乾德三年(965年),縣城易名遷址,隨縣城遷建於今地,又名學宮,是祀我國古代思想家、教育家孔子的廟堂,又是古代社會官辦的學堂,它是廟學合一的教育機構,是傳播儒文化的神聖殿堂。

寧遠文廟歷史上曾多次進行修繕。明代洪武二年(1369)、永樂十七年(1419)至成化十一年(1475)、嘉靖十五年(1536)、嘉靖二十六年(1547)數次重修;清代康熙七年(1668)至二十年(1681)、乾隆三十三年(1768)兩次重修。清同治十二年(1873),縣人黃習溶因軍功被清朝遷授四品頂戴,為振興人文,捐銀倡修文廟,籌集白銀六萬餘兩,歷十個冬春,於光緒八年(1882)竣工,成為當時“湖湘之最大”文廟。

近代,教育的普及,文廟推動學校的教育功能,被闢作“民眾教育圖書館”。1926年,第一次國內革命戰爭時期,文廟被作縣農運的中心,成了農會、工會的辦公地點,後又在廟內先後辦了平民女子習藝工廠、縣立女子高等國小等。1937年,日寇進逼長沙,省會湖南私立育群中學(長沙市八中)遷來寧遠,占用文廟作校舍,直至1951年遷出。隨後,文廟被占作縣直屬糧庫的糧倉。直到1959年文廟定為省級文物保護單位,糧倉才遷出。

1959年3月,省文化廳撥款3000元,對鄉賢、名宦兩祠作了簡單的裝修,縣文化館及縣文化藝術學校遷入文廟,鄉賢祠改作圖書室,名宦祠作為文藝學校的辦公及教師、女生住房,西廡作教室,當時大成殿的廒倉尚未來得及拆遷,作藝校的男生宿舍。後來男宿舍搬到二中建在文廟後園內的一棟平房裡。文廟外園東邊圍牆一帶,則被縣發電廠占用,電廠在圍牆上挖了兩個大洞,作為鍋爐門,牆外蓋起了鍋爐房,南邊照壁下搭建了廠棚,堆放燃料(當時以木柴作燃料燒鍋爐)。這期間,儘管文廟先後被各機關、學校、倉庫占用,但均未開前門,來文化館借書的讀者,也只能從東側騰蛟門進入,仍然是封閉狀態。

寧遠文廟

寧遠文廟1963年10月,省撥款5萬元整修文廟屋面,防滲治漏,保護和延長這處古建築的使用壽命。

1996年,“文化大革命”開始後,文廟首當“破四舊”之沖,一批造反的“紅衛兵”衝進文廟,半天內砸毀文廟精美石雕達48處,精美的石雕受到摧殘,並準備下午來卸瓦拆房,後來,據說是為首的紅衛兵“頭頭”回家後肚疼不止,又遭其母責罵,才沒有率隊再來,避免了一場滅頂之災。

1967年,縣文化系統“造反派”為緊跟“大好形勢”,表現自己是革命民眾組織,將兩側廂房闢作展廳,用膠合板封上大成門的浮釘,寫上毛主席手體詩詞,在照壁上開了可供汽車進出的大門,園內立滿了水泥預製板語錄牌,拆除大成殿的孔子神龕、皇帝題匾。以毛澤東歷史照片為主要內容,把文廟命名為“毛澤東同志光學形象敬仰館”。

1973年,國務院再次行文,要求各地保護歷史文物,文廟重新立起了“湖南省重點文物保護單位”的標誌牌。1974年夏,省撥款3萬元,翻修文廟大成殿。1976年,文化館、圖書館恢復建制,兩單位分別以文廟作辦公用房和住房,1979年,縣文化局從文教科中分出建制,借住文廟西廂房辦公。1981年,省撥款4.2萬元維修大成殿及崇聖祠。1983年,省人民政府重新頌文廟為省級重點文物保護單位,縣財政撥款1.4萬元為大成殿、大成門、鄉賢名宦兩祠重施油漆。1984年,修復“文革”中被封閉的步賢坊,封閉了開在照壁上的大門。自1982年起,開始在大成殿售票參觀,每票人民幣兩分,後改為五分,並在步賢坊收票,收入主要用於解決文廟內衛生維護支出。1985年,縣政府限期拆遷了“文革”中建在步賢坊門口的水果店。這年的3月,縣文物管理所正式成立,文廟作為民眾遊覽的場所,正式開放。9月,中央美術學院教授周令釗先生帶領九名學生來寧遠採風,對文廟的高浮雕鏤孔石雕,作出了可與故宮太和殿丹墀比美的評價。1987年,九疑山風景名勝區正式經省人民政府公布,我們印刷了膠印彩色門票,並標上了九疑山風景名勝區遊覽紀念,將寧遠文廟作為九疑山風景名勝區的旅遊景點,對外宣傳和對外開放。1989年,省文物局撥款2萬元,我們修復了大成殿木質頁子門,縣財政撥款1萬元,在大成殿重塑了孔子座像。

自1987年,縣圖書館開始遷出文廟起,占用文廟的老年人體協活動中心、縣文化局陸續外遷,至1989年冬已全部遷出。為了加強安全保衛與售票參觀,占用文廟後園的縣文化館也另闢大門出入,不再由文廟進出,文廟開始向專供遊覽的景點過渡。

1995年8月6日,國家建設部和國家文物局的古建專家鄭孝燮、羅哲文先生來寧遠考察,被寧遠文廟精美壯觀的石雕龍鳳柱群所吸引,留連忘返,讚不絕口稱其為“不愧國寶”。1996年11月21日,國務院正式行文公布寧遠文廟為第四批全國重點文物保護單位,同年,《中國文物報》刊登了我的文章《中南最大的孔廟——寧遠文廟》,寧遠文廟正式通過國家級媒體走向海內外。嗣後,台灣喜義市崇聖博物館又發行了明信片《寧遠文廟大成殿》的照片。1997年,國家建設部、國家文物局聯合編撰的大型文獻性圖書《中國風景名勝大觀》(古蹟券)收入寧遠文廟照片。此書由國際文化出版公司出版,並向各國駐華使館贈送和向海外發行。寧遠文廟作為國家著名名勝古蹟,由國家主管部門和出版機構推向世界。每年接待遊客逐年遞增。英國、加拿大、日本等國的一些學者訪問了寧遠文廟。

建築

寧遠文廟座北朝南,東西寬60.2米,南北長170.8米。占地10282平方米。建築物採用中軸線對稱式布局,中軸線上自南至北建築分別為照壁、泮池、欞星門、大成門、大成殿、崇聖祠;兩側對稱式排列著登聖坊、步賢坊、騰蛟門、起鳳門、鄉賢祠、名宦祠、東西廡、尊經閣、明倫堂建築。大成門及鄉賢、名宦兩祠建築相連形成一道東西屏障,將文廟分隔成前園與後院兩進院落,園中池映風荷,綠樹扶蔭,欞星門石坊峙立,一派中國園林景色;院內建築,曲廊環回將東西廡、大成殿、尊經閣、明倫堂、崇聖祠連線在一起,為典型的中國四合院式建築風格。中國石雕是寧遠文廟建築裝飾的特色,它不僅擁有全國古建築中唯一的龍鳳石柱群石雕,還有月台圍欄石雕、丹陛石雕、欞星門石坊石雕,及三對立獅石雕,這些石雕的工藝手法囊括了高浮雕、鏤孔、淺浮雕、線刻等,工藝精湛,造型生動,線條柔和。壯觀的石雕與朱梁黃瓦的宮殿式建築相映生輝,吸引了無數來九疑山旅遊的客人,為之驚嘆。