詳細介紹

寡婦堤石碑

寡婦堤石碑在距大北門、長門約五六百米雜草叢生的大堤條石駁岸上,有一塊石碑。碑呈細長方形,其正面陰刻正楷十二字:“第叄拾陸號寡婦堤長五十丈”,反面無字。碑面四周著花紋雕飾,惜大部分毀損。幸運的是,碑文完整無缺,字跡清晰可辨。可能是日曬雨淋且遊人罕至的緣故,石碑顯得光潔明亮。

乾隆《襄陽府志》卷十五“水利”條記載:“本朝命分守安襄鄖道(省和府州之間的地方機構,駐襄陽)兼理水利,督同知歲一查修。本堤自萬山起,至舊旺嘴、孔家埠口、宋家嘴、臥鐵牛、碎石嘴、老龍廟、峴窪池、普陀庵、站鐵牛、頭工嘴、龍窩、二工嘴、大沙窩、禹王廟、觀音堂、黑龍廟、牌路巷、丁家嘴、長坡埠口、象鼻嘴、大馬頭、鐵樁、大北門、寡婦堤、二花樓,至長門外水角門、楊泗廟,計石堤一千八百五十四丈,長十里三分。”

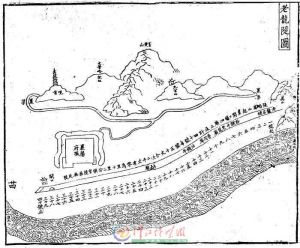

光緒《襄陽府志》“老龍堤圖”也有類似的文字:“堤自萬山起,至閘口楊泗廟止,通計四十號。每號五十丈,合堤二千丈有零。為里十里三分,俱官堤而無民堤。”雖然兩則文字反映的整堤長度似有出入,也與古代的計量單位略有矛盾,但整體架構大致相當。四十段堤防都立有標誌碑,這個石碑是當時倖存下來的那四十個標誌碑之一。

寡婦堤也是長門堤中的一段。明朝初年,衛國公鄧愈修築襄陽城時,在今新城灣一帶“別拓東北角,由舊大北門外東繞今長門,環屬東城為新城”,即在原城的東北角增築了一個角城。為防洪水計,明官府在大北門至長門段緊貼新城牆修築截堤一道。正德十一年(1516),分巡副使聶賢在截堤之外又加修了一道子堤。這雙重堤防被“襄人呼為聶公堤”。這段石堤在清朝稱為“長門堤”,由朝廷多次下旨動撥襄陽府庫銀兩修補維護。這與鄭敦允修建樊城大堤“借撥厘局”、“抽提房租”的經費來源方式迥然有異,所以襄陽堤防被稱為“俱官堤而無民堤”。

當然,寡婦堤後來也經過修整。如魯西奇、潘晟《漢水中下遊河道變遷與堤防》引《洪澇檔案》云:“同治十三年(1874),修複本年秋矬塌的老龍廟、普陀庵、站鐵牛、寡婦堤等處堤段。”如今的寡婦堤,當是在上世紀八十年代修復城牆時遺留的原貌,下部是條石駁岸,上部為漿砌塊石堤,與高大的城牆仍然保持著相依相偎的親密狀態,與浩浩蕩蕩的漢江水保持著一種相互依存又相互砥礪的複雜狀態。

得名由來

光緒《襄陽府志》輿地誌一輿圖之老龍堤圖

光緒《襄陽府志》輿地誌一輿圖之老龍堤圖在民間,“寡婦堤”的來歷則有另外一個透著淒涼和悲苦的版本。聽當地的老人講,很多船工長年在漢江上漂泊,上陝西下漢口。那時的漢江水流湍急,檣傾楫摧,很多船工一去不得而歸。他們的妻子在江邊的石堤下一面洗衣,一面焦灼地凝視過往的商船。這些守望的妻子中,寡婦的數量在不斷的擴大。她們只能木然地數著那點點白帆,任淚水和著東流的江水繼續尋找她們親人的靈魂。後來,人們把這段石堤稱作“寡婦堤”。

保護遺蹟

寡婦堤同她依偎著的雄偉的古城牆一起,始終為抵禦洪水侵襲、保護城市安全做出了巨大貢獻,成為我們這座古城對付自然災害的堅固的屏障。“到1949年,除老河口城堤、襄陽城堤(老龍堤、寡婦堤及沿江城牆)、樊城堤有一定抗洪能力外,其餘河堤矮小單薄,河水流量不到9000立方米即四處潰溢。”新修的《襄樊市志》也給了寡婦堤應有的特殊地位。