定義

密度效應

密度效應密度效應(density effect)生物種群內部的個體間的關係即為種內關係。蒲公英之間,紅魚之間,人人之間都是這種關係。一定時間內,當種群個體數目增加時,就必定會出現臨近個體之間的相互影響,此即密度效應。這個概念在生態學上提出多指的是植物種群。這與植物營固著生活,容易也多為人所研究有關。 再說明白點,種群的密度效應就是由矛盾的兩相互作用決定的,即出生與死亡,遷入與遷出。凡影響某物種出生率、死亡率、和遷移的各種生物、理化因子都對此物種密度起作用,而這些不同作用的集合就為密度效應。生物種群對密度效應反映不一,有的隨密度增加而死亡率增加,有的則死亡率不變,有的甚至死亡率出現下降。就是同一個物種,在不同條件下也可能出現這幾種情況的。這個很好理解。

種群的密度效應的類型

種群的密度效應是由兩種矛盾的相互作用決定的 ,即出生和死亡、遷入和遷出。凡影響出生率、死亡率和遷移的理化因子、生物因子都起著調節作用,種群密度效應實際上是種群適應這些因素綜合作用的表現。根據影響因素的種類,可以將其作用類型劃分為密度制約和非密度制約。如可將氣候因素、大氣CO濃度等隨機性因素看成是非密度制約因素,而將生物種間的捕食、寄生、食物、競爭等看成是密度制約因素。

根據生物種群密度效應的作用因素類型,還可以將其劃分為內源性與外源性作用因素。前者指內因,即種群自身內部的作用因素,它包括種內競爭所產生的各種作用因素,如遺傳效應、病理效應和領域性效應等。後者指外因,即種群外部的作用因素,它包括種間競爭、食物和氣候等外部作用因素所引起的密度效應。

基本規律

關於植物的物種內的密度效應,目 前有兩個基本規律:

最後產量恆定法則

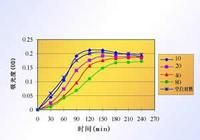

密度效應

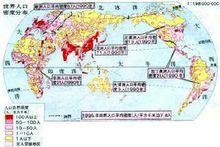

密度效應在一定範圍內,當條件相同時,不管一個種群密度如何,最後產量總是基本一樣的。即,物種個體平均重量W與密度d的乘機是個常數Ki 。Y=W*d=ki。出現此規律原因在於高密度下物種間的競爭空間、食物資源更加激烈,物種個體變小了。物種個體數量的增加以個體重量的減小為代價,從而維持著這種自然的平衡。 目 前咱們地球人達到了70億,僅中國就有13億人口。人類的密度在某些地區很明顯的超越了最佳值。所以人口學家現 在很少提及多少人口最適的話題,轉而估算起某地區或整個地球能承受起的最大人口數量了。從目 前的宣傳我們就可以感覺到,地球人太多了!不過依照從植物上推倒出的最後產量恆定法則看,我們所擔心的人口過剩問題是有些誇張的。就從全球範圍說,人類的密度在增加,個體重量也在增加,兩者之積當然增加的更厲害了。莫非次法則不適用於人類?我看並非如此。造成人類反常的原因我想是條件不對----人類社會各個時期對資源的利用度不同。不過從另個側面我們也可得出一估算人類密度最大值的方法。

先明確一個事實,目 前的人口密度僅有憂慮而少災難性後果,暫稱為適合,而現 在Y值一直在上升。當人類個體平均重量W下降或保持平衡時,我們可知,要保持Y的上升或恆定,d在增加,資源又有限,由此推出W還要下降,這種情況一旦出現,就是一個惡性循環了。澳大利亞一位人口學家T.D.皮切福特認為,能適當地使用資本設備,同時維持再生性資源供給數量不變,按一定比率開採不可再生資源,而使人均消費維持在高水平上,此時的人口數量是最理想、最適度的。----其實,上面我對由自然法則推出的估算人口密度最大值的想法,與此公所講的推算人口最適值的方法是並不矛盾的。

-3/2自疏法則

明白講,密度增加,種內競爭增加,這不僅影響到植物個體大小,重量,也關係到植物的存活率,所以就有植物自疏現象的發生。

如果播種密度進一步提高並隨著高密度播種下植株的繼續生長,種內對資源的競爭不僅影響到植物生長發育的速度,而且進而影響到植株的存活率。在高密度的地方中,有些植株死亡了,於是種群開始出現“自疏現象”

套用情況

植物學中實際套用

密度效應

密度效應寄主抗病程度高低影響流行速度,也影響病害的傳播距離和速度。相對而言,抗病品種和感病品種相比。抗性品種上的流行速度較低,親生病害較少,因此,產生的病原物數量較低,從而在一定的環境條件下,傳播距離較短,傳播速度減緩。寄主植株密度對傳播也有相當大的影響,即密度效應,是指寄主植物密度對病害傳播和流行的影響結果。這種影響有兩個方面。

一是在一定的變幅內,植株密度愈大,病害流行的速度愈快、愈有利於傳播。這是正的密度效應,也是主要的方面,特別是在土傳病害和雨滴飛濺和流水傳播病害中表現尤為明顯。

二是植株過密,降低冠層內氣流速度,不利於孢子擴散,對傳播起著負效應。這種負密度效應的作用大小目 前尚缺乏定量的試驗研究。除上述兩方面以外,密度還影響農田小氣候的變化,間接影響寄主抗病性和病害流行。這些間接影響作用不放在密度效應中討論。