信息

物質文化遺產 安禪寺

安禪寺全國重點文物保護單位古遺址

安禪寺VI-360

簡介

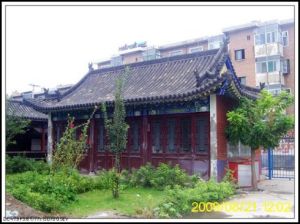

安禪寺位於山西省太谷縣城西南隅。寺名源於佛教諦義。始建年代未詳,清光緒三年(1877年)曾重修。藏經殿經鑑定為北宋遺構,深闊三間見方,單檐歇山頂,

.

.覆蓋灰色筒板瓦,柱子梁架尚屬宋代建築形制。此外有大雄寶殿等建築。大殿坐北向南。前院假山上有石雕羅漢像九尊。寺內還存有石碑兩通,詳記寺史。宋鹹平四年(1001年)再建,元延祐三年(1317年)重修,清光緒年間再次修葺。現僅存藏經殿、後殿。藏經殿為北宋早期建築,後殿為清代建築。 安禪寺,位於太谷縣城內西道街安禪寺巷,太師附小院內,山太師附小使用。寺唐代有之,宋鹹平四季(1001)再建,坐北面南。現存建築有藏經殿、後殿。其中藏經殿為宋代原構,後殿明代早期遺物。藏經殿面闊三間、安禪寺,位於太谷縣城內西道街安禪寺巷,太師附小院內,山太師附小使用。寺唐代有之,宋鹹平四季(1001)再建,坐北面南。現存建築有藏經殿、後殿。其中藏經殿為宋代原構,後殿明代早期遺物。藏經殿面闊三間、進深四架椽單檐九脊屋頂。宋鹹平四年(1001)建,脊樽下題記“維大宋鹹平四季歲在辛丑八月庚子朔1‘五閂甲寅用口時界梁永遠為記源舊大中一年起置南裨院今重建造”。該殿晚五台南禪寺大殿219年而建,但考其建築遺構的用材、結構關係及建築造型,與五台南禪寺大殿風格相似。該殿是在“源舊大中卜—年起置南裨院今重建造”,平面布局仍保存了唐風。明嘉靖五年(1526)重修,脊部間枋之下題記善友李連“維大明嘉靖五年歲次丙戊八月壬子朔初六日丁已丙午時重修建建造僧人道明提調修造主武三謹志”。雖明嘉靖五年重修,但大部分建築構件保留了宋代原有遺物,只極少部分部件留有明代風格為明代修繕時複製和增設之物。清道光十二年(1832)修,殿前向平搏之下題記“大清道光{·二年朔閂正西二二甲守築所於總武……”。考其遺物,此次修繕並未對藏經殿大形修繕,主要是對屋頂進修了揭瓦,同時更換了椽、飛,仔角梁及個別散斗。清光緒《太谷縣誌,寺觀》載“安禪寺在縣治西南元延祜三年建。”但實物考察並未留下元代遺蹟。該殿結構樸實、純正是一座非常典型的仿古建築,反映了我國勞動人民在建築技術方面繼承和發展的優秀的民族傳承習慣。後殿面寬三間、進深三間單檐懸山頂,檐下施五踩單昂(直昂造)斗拱,明代早期遺構,現為校舍。

藏經殿

藏經殿坐北朝南,面寬進深各三間,平面近方形,單檐歇山頂,建築面積139.24平方米,坡度平緩,出檐較深,欄額至角柱不出頭。斗栱四鋪作內外出華栱。各組斗栱均為隱刻栱,之上再置隱刻栱一斗三升,上為壓槽枋。殿內無柱,梁架結構為四椽栿通檐用二柱。脊槫下有大宋鹹平四季。

.

.安禪寺中殿西北角

現存安禪寺坐北向南,沿中軸線建有前、中、後三座殿宇:前殿為近年新建。第六批“國保”確認中殿為宋代建築,廣深三間,平面方形,單檐歇山頂。該殿的顯著特徵是:立柱低矮,舉架平緩、斗拱肥大,出檐深遠,深顯宋風。殿四周檐下正中各一朵補間,斗拱均為單跳無下昂,樸素簡潔。安禪寺中殿的屋面已經重修過了,但是梁架沒有動。安禪寺後殿為明代重建,面闊進深各三間,單檐懸山頂。但是明顯比中殿要雄偉高大許多。

安禪寺中殿左側

這個爛廟在這裡靜靜地矗立了將近1000年,真的是不容易啊!在一馬平川的晉中盆地,自古驛道縱橫,交道發達,經濟繁榮。平遙、祁縣、太谷這些深院高牆內土炕上盤坐的“土財主”,一手控制了中央帝國近兩百年的經濟命脈:他們家家富可敵國,人人腰纏萬貫,再加上大部分人樂善好施。拆舊建新對他們來說,那是易如反掌。別說是翻新一座破廟,就是建幾座城池,他們都不會眨眼的!但是,安禪寺居然躲過了“有錢的災難”,還真不容易。

歷史

安嚴禪寺位於奉化市西南方距市中心約二十五公里左右。創建於唐代大曆(公元766~779)年間,會昌(公元841~846年)年間一度荒廢。到後漢乾佑二年(公元949年)據《寶慶嘉靖志》記載為乾祐三年一名清聳的僧人重建此寺,取名為“四明院”後遭毀壞。至宋天聖年間(公元1023~1033年)由居照禪師將寺院遷進幾里遠山坳,並於慶曆三年(公元1043年)改名為“華嚴禪院”(康熙志作“安岩法華院”)。當時寺中僧侶眾多,香火鼎盛,人稱“小雪竇”後又更名為“安岩禪寺”。宋朝的樓鑰曾為安嚴禪寺撰寫過文章。

附樓鑰文:

奉化寺院古剎很多,約有72處。最著名的當屬雪竇古道場,其次便屬安嚴禪寺。這兒林壑幽邃,風景宜人,不是其他地方的山林可以相比。且此地離縣城不過五十里路交通頗為方便。

安岩寺創建於唐朝大曆年間,會昌五季時曾一度荒廢。到後漢乾佑時,一位名叫清聳的高僧來到此地,尋求建造寺院的好地方。他登高四望,最後投了一塊石頭並立下誓言:石頭所落之處就是建寺之地。高僧找到石頭落地之處發現那兒果然風水極佳,堪稱‘五龍之地’在這兒居住定會非富即貴。宋朝乾德年間有位姓錢的吳越人聽聞清聳大名,特地請杭州靈隱禪寺的了悟大師題了快“四明道場”的匾額送來。但是後來寺院因天災和戰亂逐漸敗落。

.

.宋天聖年間,有位常住在天童山的老禪師名氣很大。奉化一位姓汪名號和靜先生的居士信佛教,帶來十名信徒來邀請老禪師打算重建這座寺院。老禪師於居士很談得來,於是一起實地考察地形,決定在離原址兩百步遠處為廟址,一位叫蔣宗盛的善人出錢十萬貫,開山平址汪居士帶領大家齊心協力建造廟宇,建成後的寺院有屋舍百餘楹,殿堂規模恢宏。康定元年(公元1040年),括囊山人志全為之撰文,大意是說:寺廟所在地的地方風景秀美,位置好。東接奉城、西連山道、南靠象山港,北倚四明山。寺廟建造速度很快,建築也非常漂亮氣派。老禪師還立下十條戒規,語意深切對世人則以警戒,也作十方宗師說法道場之用。汪居士在從葛岙到寺門十餘里的路上親手種植松樹六千棵,後人在寺門前豎三塊碑以記汪居士的大發菩提心。

慶曆三年(1043年)寺院定名“華嚴禪院”禪院內建起玉澗、流峽、望春、濯塵四座小橋,中間增設了釣魚台,種植了綠蘿等植物,還建有一座望海亭。這些都是禪院中的勝景,在一百六十多年後其間有過幾次小規模的修建,對損壞的房屋做了修繕,最終因為建築過於破舊不能修繕逐漸敗落。

公元2008年經奉化各級政府與宗教部門的批准安岩寺得以復建,在復建期間曾經幾次挖出經歷了歷史和歲月洗禮的殘缺石墩和龍頭。安岩寺的逐步恢復也讓奉化等地信教民眾有了新的修行場所。寺內現常住多位出家法師,終日晨鐘暮鼓梵音嘹喨古剎足見恢復昔日輝煌。