藝術特色

《奧菲麗婭》(Ophelia)是19世紀英國著名畫家米萊斯(Sir John Everett Millais,1829-1896)的成名作。

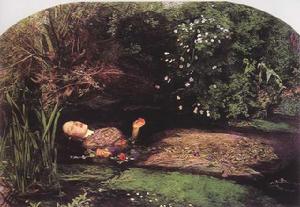

單就畫面評之,這幅畫相當漂亮———背景是森林深處的一條平靜的小河,四周古木成蔭,時花芬芳,藤蔓纏卷,水草舒展。要知道,為了真切地描繪出自然環境,畫家曾多次實地寫生。而畫家的一片苦心的確得到了回報,畫中對自然美景的寫實功力令人震憾:右上方的一團繁葉中光影飄浮,一枚枚細小的葉片均得到點滴再現,白色的小花疏落有致,可觸可聞。甚至在畫面左上側的邊緣的角落處,畫家依然是一絲不苟,一根根極細的樹枝沐浴在光線中,栩栩如生。另一方面,畫中人物的塑造同樣令人動容。奧菲麗婭靜靜地飄浮在清澈的水面上,一個由各色花朵編織而成的花環,散落在她的手邊,就像是她生前姿容的寫照,仿佛她終於擺脫了這罪惡深重的塵世,漂向無憂的淨境。在她的略顯蒼白的臉上,我們感覺到的是一種短暫驚慌之後的從容和解脫。據說,為了畫出奧菲麗婭在水中的效果,米萊斯特地做了一大玻璃池,讓模特兒躺在水中,他則在一旁細細臨摹。畫家以極為工細精湛的寫實技巧和神奇的畫境創造,震驚了當時的英國畫壇和觀眾。

但是,細膩的筆觸與和諧的色彩滿足的只是我們的感官———眼睛。欣賞一幅名畫當然不能只到這個層次,為何畫家要畫一個淹死在水中的女人?

作品簡介

這幅畫作於1851-1852年。在1853年前,米萊斯的名字是與拉斐爾前派兄弟會(Pre-Raphaelite Brotherhood,簡稱PRB)緊密相關的,並且還是這一畫派的三位創始人之一。當時這個畫派可是給波瀾不驚的英國畫壇帶來了一股不小的震盪。正如其名稱所反映的,PRB的成員們認為英國繪畫處於一種垂死的狀態,對此感到十分絕望,並希望能重新獲得早期義大利藝術中的那種真摯和簡樸。而按他們的觀點,正是拉斐爾(Raphael)的出現,使得工於心計、形式僵死的學院主義(academism)取代了這種真摯和簡樸,所以他們在作畫理念和手法上返回拉斐爾之前,以此來實現他們的理想。在繪畫方面,PRB非常憎惡那種學院式的“機械形態”和表現生活瑣屑的風俗畫,他們選擇一些宗教性的或對道德起促進作用的主題,試圖通過對周遭事物的仔細觀察,來儘量忠實於他們所欲表達的自然。同時,他們也在繪畫表現技法上有所選擇,使其畫面表現出一種乾淨、明亮和強聚焦(sharp-focus)的風格。PRB一開始屢遭批評界的詆毀攻擊,直至著名評論家羅斯金(Ruskin)插手幫忙,成為他們的支持者。只是到了1853年,成功剛剛開始,這個團體就已是名存實亡,各個成員都有自己的藝術主見,各奔前程了。

作為PRB主力成員的米萊斯,他的這幅作品明顯地體現出了上文述及的特徵———立基於PRB的理念,以忠實逼真的自然描寫為基礎。除了畫面風格之外,主題方面也高度切合著PRB的信條。這畫面中的主角可不是日常生活中的一個失足落水的普通女子,奧菲麗婭實際上是莎士比亞的名劇《哈姆雷特》中的人物。按原著,丹麥王的弟弟克勞狄斯為謀取王位與王后通姦,用毒藥毒死國王,國王的陰魂向兒子哈姆萊特訴說自己被害真相。而幫助謀害國王的御前大臣的女兒就是奧菲麗婭,她深受哈姆萊特喜愛,這段感情卻受到御前大臣萬般阻攔;御前大臣後被哈姆萊特刺死,奧菲麗婭得知後,面對親人和愛人的矛盾,徹底崩潰了,整天唱著古怪的歌到處遊蕩,不幸落水淹死。米萊斯選擇了奧菲麗婭編出花圈,剛要掛上樹枝而跌落水中的情節,這算是悲劇中少有的一段平靜、超脫的情節,蘊意著明顯的道德化取向。在這裡我們可以看到,米萊斯同PRB畫家們的作品都有一種共同特色,那就是對愛情與人生像詩歌般的抒情,將枯萎或熾熱的情感再度燃燒,強烈地抒發作品中的傷感,結果是作品看來更像故事畫。

到這裡,這幅寓意甚深的名作,才算是展現出了她的本來面目。但把這幅畫放到更大些的歷史情境之中去,我們還可以看到更多的東西。這幅畫是米萊斯早期的代表作,而米萊斯可算是個頗為複雜的人物。他自小便有神童的美名,不但有才氣,學習也十分刻苦,11歲時昂首進入皇家美術學院(RoyalAcademySchools),成為該校有史以來最年輕的學生,50年代之後他就不再遵循PRB道德化傾向的教旨,而是畫一些符合公眾對於情感故事和有趣故事之需求的布景畫(scene),名聲雀起,又為流行小說作插圖,大受歡迎,去世的那一年被推選為皇家美術學院院長。總的來說,他的一生就是維多利亞時代標準成功人士的典型樣板。但另一方面,在許多同時代人看來,他把自己的天賦浪費在了滿足公眾趣味之中,許多20世紀的批評家也把他描述成一個為了金錢犧牲了藝術良心的少年天才。事實上,臨近其職業生涯末期時,米萊斯曾寫道:“我可以真誠地說,我從來沒有故意地在繪畫上懈怠過。”———我倒是相信他的這句話的。藝術家也是凡人,我們不可能以不食人間煙火的標準來衡量他,而從藝術上來說,具有道德意義的繪畫和書籍插圖之間也並無貴賤之分。有時我們不禁會想,如果米萊斯晚年時再認真地品味一下他自己的這幅作品,感受一下那平靜的、毫無死亡氣息的、如夢般的情景,在這單純得不染一絲雜質的氛圍中,他會作何感想呢?