奇特原子

正文

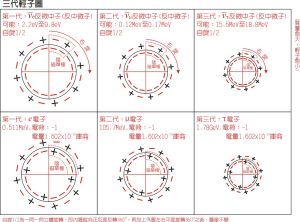

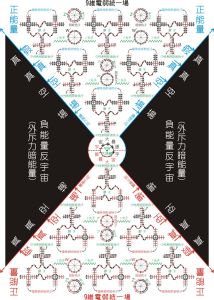

3代輕子-內部結構模型圖

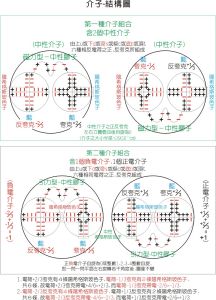

3代輕子-內部結構模型圖 介子-內部結構模型圖

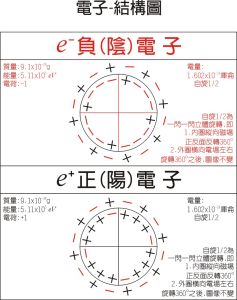

介子-內部結構模型圖 正負電子-內部結構模型圖

正負電子-內部結構模型圖 原子核(含π介子)-內部結構模型圖

原子核(含π介子)-內部結構模型圖由μ- 子取代普通原子中一個電子形成的μ-子原子是最早發現的奇特原子。中國物理學家張文裕在雲室中最早發現μ- 子原子能級之間躍遷時放出的特徵光子。目前,實驗上已發現除Ξ- 和Ω- 超子以外生成的多種奇特原子。

一般用俘獲法或重粒子衰變法產生奇特原子:①把高能碰撞中產生的高速運動的介子或超子慢化到俘獲或被俘獲截面很大的狀態,使得帶負電的粒子取代原子中的電子(如μ- 子原子),或帶正電的粒子俘獲電子(如μe原子)形成奇特原子;②用重粒子衰變一次直接產生奇特原子〔

〕。

〕。 奇特原子可以作為研究許多基本問題的"實驗室"。如可用以檢驗狄喇克方程以外的其他方程;研究靜電力與庫侖力的偏離、原子核大小效應等;利用(μe)原子這種純輕子原子驗證電弱統一理論;利用奇特原子的形成和衰變以及能級的分裂和移動,測量生成奇特原子的粒子的基本量和基本性質;利用其能級分裂值精確測定 μ介子、π介子、K介子、

超子等的質量等等。

超子等的質量等等。 奇特原子若是由介子或超子等粒子組成,這些粒子有不同的自旋,質量比電子的大兩三個量級。與普通原子相比奇特原子有以下三個特點:①折合質量、結合能大兩三個量級,線度小兩三個量級,能級間躍遷快兩三個量級;②有多種不同的自旋角動量;③基態不穩定,奇特原子或者因其"核"同"電子"碰到一起衰減成別的粒子而解體;或者因其中的介子或超子中壽命較短的一個自行衰變成別的粒子而解體。

電弱統一理論-內部結構模型圖

電弱統一理論-內部結構模型圖配圖

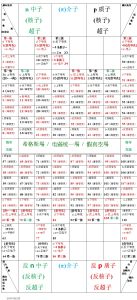

介子、質子 、超子-內部結構模型表

介子、質子 、超子-內部結構模型表