簡介

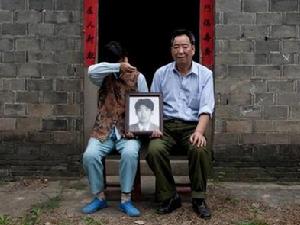

失獨老人

失獨老人隨著“常回家看看”入法引發的熱議,“空巢家庭”再次引起輿論關注。然而,社會中還有一種“空巢”,它們“空”的原因並不是子女外出工作學習,而是因為家中唯一的子女不幸離世,這樣的家庭被稱為“失獨家庭”。他們無法期待子女“常回家看看”,只期盼這個國家和社會給他們多一些保障與關愛,至少不要再忽視他們。

基本簡介

失獨老人

失獨老人按常規死亡率計算,1975~2010年間,有超過1000萬獨生子女在25歲之前死亡。這意味著有2000萬名父親和母親,在中老年時期失去唯一的子嗣,成為孤立無助的失獨老人。老無所依,加精神寄託的缺失,使他們成為計生政策的間接犧牲品。中國網一篇評論文章指出,“獨自淒涼無人問”是很適合失獨者現狀的一個簡單描述。

有失獨者說,中國的老百姓活的就是孩子,沒有孩子,就什麼都沒有了。當他們年老體衰,需要孩子照顧時,不僅孤立無援,甚至連養老院都進不去。他們的後半生,將於何處安放?

失獨故事

笛媽的故事

笛媽是6月2號早上到的北京。

在親戚家休整一天后,次日一早,外甥女陪著她去八達嶺陵園看了女兒。作為那5名和計生委領導座談的代表之一,這已是她第四次來京上訪,兩年前,她就給計生委遞交過訴求,但每次詢問得到的答覆都是已經遞上去了,然後就不再有下文。

笛媽的女兒1983年出生,大連理工大學數學系本科畢業後留校保研,之後又公派美國讀博,2008年5月底,女兒在美國遭遇車禍不幸去世。笛媽說,女兒去世前最常跟她說的話就是:“媽媽,你不要怕,以後家裡有我呢……”那年春節,女兒還打來越洋電話給全家人拜年,幾個月後,她趕到美國面對的就是冰冷的屍體,捧回來的是一盒骨灰。

女兒去世一年半以後,笛媽和老公搬離了原來居住的城市,幾乎斷絕了和從前生活圈子之間的所有來往,開始了與世隔絕的生活。笛媽說,中國的老百姓活的就是孩子,他們這個年紀的人,共同的話題也是孩子,沒有孩子,什麼都沒有了。

像笛媽這樣的家庭,在衛生部發布的《2010中國衛生統計年鑑》統計中,中國每年新增有7.6萬個,50歲以上失獨群體日益龐大,全國失去獨生子女家庭已經超百萬個。

有關專家推算,1975~2010年出生的2.18億獨生子女中,有超過1000萬會在25歲之前死亡。這意味著有2000萬名父親和母親,在中老年時期失去唯一的子嗣,成為孤立無助的失獨老人。

笛媽是這些失獨家庭的命運縮影。

笛媽女兒的墓地在八達嶺陵園一片幽靜的山坡上,墓碑上刻著一家三口的名字,墓碑的右上角還有“永遠在一起”五個小字。笛媽說,再過些年,她不知道自己還爬不爬得動這段山路,她今年57歲。

潘教授的故事

沒有孩子,養老院都不收我們

潘教授今年75歲了,他是這些失獨者中年紀最大的幾個人之一。他在清華大學工作了53年。如今,他仍然沒有完全退休,每天弓著問號一樣的後背往返於職工家屬樓和辦公室之間。

當年為回響國家計畫生育政策,潘教授和愛人34歲結婚,35歲才有孩子;而當他到了70歲高齡,需要孩子照顧的時候,孩子卻因為心臟病離開了人世。

潘教授的手機並不經常開機,兒子小宏和家裡聯繫總是打媽媽的電話。但兒子病發的前一晚,潘教授卻鬼使神差的把老伴的手機也關機了。2007年2月13日,在準備結婚的新房吃完早飯後不久,小宏給媽媽發了一條簡訊,說自己心臟不舒服。但等潘教授的老伴晨練回來,打開手機看到這條簡訊時,已經是早晨9點多鐘,他們急忙趕往孩子的住所,救護車來的時候,孩子已經不行了。

潘教授把兒子發給老伴的那條簡訊轉發到了自己的手機里,一直帶在身邊。現如今,他的手機總是開著,卻再也接不到兒子的電話了。

潘教授的家陳設很簡單,客廳里放著一張老兩口用來吃飯的餐桌,餐桌正上方的牆壁上,懸掛著兒子的遺像。兒子過世後,老兩口賣掉了那套用來給他結婚的房子,把所有兒子的物品搬回了家,放在他從前的臥室里。

潘教授至今還保留著兒子去世那天早上吃剩下的饅頭,他把那塊饅頭放在盤子裡,用保鮮膜封裝著,在保鮮膜的上面貼著一張黃色的正方形即時貼,上面寫著:這是小宏2007年2月13日早晨吃剩下的最後一塊饅頭。

孩子去世之後,潘教授曾經跑過好幾家養老院,想給自己和老伴的晚年找個安置,但所有的養老院都將他拒之門外。按照規定,養老院接收老年人需要子女簽字,但現在已經沒有人可以給他們負這個責任了。

中國網一篇評論文章指出,“獨自淒涼無人問”是很適合失獨者現狀的一個簡單描述。計畫生育政策是國策,是法律,在孤獨的時候,失獨者不能開口要求國家給予補助。名人、富人、官員等群體超生所上交的罰款屬於“社會撫養費”,與失獨者毫無關係。失獨者能做的只是“執手相看淚眼,竟無語凝噎”地渡過漫長歲月。

2012年5月15日,中國經濟周刊發布的《中國年200億超生罰款去向成謎截留挪用時有發生》中披露:每年全國有將近200億超生罰款。以前,它屬於國家秘密;現在,它還是敏感信息。這些錢需要一個合理的去處,而不是整體打包上繳國庫後不知所終。如此,才能體現《計畫生育法》中所規定的“社會撫養費”的真正價值,也能讓失獨者們老有所依。

但顯然,潘教授享受不到對等的國家補償。

在跟計生委領導座談時,潘教授說:“我71歲時就來找你們談過這個問題,你們沒有解決;現在我又來談,我不想三年後這個事情還是沒解決,到那時候我可能就是一張相片了……”

解決途徑

政府幫扶

失獨者養老問題凸顯 專家稱政府應出台幫扶辦法

失獨老人

失獨老人中國社會正在快步進入“老齡化社會”,從傳統來看,家庭養老一直是中國的最主要的養老方式,但是對於失獨家庭來說,這“最主要”的養老方式失去之後,他們就只能依賴國家和社會。但是目前,對於失獨家庭的幫扶制度並不完善。

在2001年頒布了《人口與計畫生育法》中,涉及失獨群體社會保障的條款為該法的第四章第二十七條:“獨生子女發生意外傷殘、死亡,其父母不再生育和收養子女的,地方人民政府應當給予必要的幫助。”

但是有法律專家分析,這裡的“幫助”不是“責任和義務”,而且“給予必要的幫助”這個概念很模糊。在法律上沒有一個具體的量化標準,執行起來也有很大的伸縮性。

針對失獨家庭,現行的國家計生特別扶助政策,對獨生子女傷亡家庭進行補貼每月每人一至兩百元,但在年齡方面要求女方年滿49周歲時,夫妻雙方才能同時納入扶助範圍。而這樣的經濟救助和年齡門檻對於數量龐大的失獨家庭來說只能是杯水車薪。

剛剛過去的6月,施行16年的《老年人權益保障法》迎來首次修訂,中國的養老問題再次提上國家議程。而這份大規模擴容的修訂草案並沒有給予數量龐大“失獨老人”特別的關注。

對於失獨群體困境,中國社會科學院老年科學研究中心特邀研究員伊密認為,現在最需要的就是開展對失獨家庭的調查,了解他們實際困難和訴求,政府部門要出台失獨幫扶政策,只有政策才具有穩定性和普惠性。

伊密表示,失獨家庭是整箇中國老齡工作中的新問題,國家的老齡政策也應該面對這個特殊的群體出台相應的幫扶方法。

“由於情感方面的受傷,很多失獨老人並不願意入住現有的養老機構,他們喜歡抱團取暖,希望有專門的失獨者養老機構,失獨者在一起生活,他們彼此心裡才會消除芥蒂,但是具體怎么組織實施這就需要政府的探索和磨合。”中國計畫生育協會原副會長苗霞說,如果把失獨群體的養老問題研究好,解決好,對於中國的全民養老就有開拓意義。

迫在眉睫的精神慰借:全社會要營造關愛的環境

其實,近年來隨著失獨問題的逐漸凸顯,失獨群體的養老問題已經引起中國政府的重視。今年4月國務院公布的《國家人口發展“十二五”規劃》就明確提出,鼓勵有條件的地區在養老保險基礎上,進一步加強養老保障工作,積極探索為獨生子女父母、無子女和失能老人提供必要的養老服務補貼和老年護理補貼。

但是,經歷了“白髮人送黑髮人”的悲楚,步入老年的失獨者要重獲生活希望,最關鍵的還是要走出自己的記憶陰影。所以相比於物質幫扶,對於失獨老人的精神慰借更是迫在眉睫的問題,但是目前,中國社會對於失獨群體的心理救助機制幾乎沒有,甚至社會上還存在一些對於他們的誤解與歧視。

10年前,一場車禍讓劉秀蘭獨子小偉英年早逝,然而讓劉秀蘭沒想到的是丈夫在兒子去世半年之後就跟她提出離婚,分崩離析的家庭悲劇交織在一個中年婦女身上。

“當時甚至想過自殺,因為我覺得周圍都是歧視的目光。”雖然已經過去了10年,但是提起自己的遭遇,54歲的劉秀蘭還是泣不成聲。

從事近十年失獨群體研究的苗霞說,在她接觸到的案例中也出現過很多失獨者遭遇社會歧視的問題,特別是在一些農村地區,“失獨媽媽”甚至會被戴上“克子”、“克夫”的迷信帽子。

幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。失獨群體中的個體差別性無疑增加了精神救助工作的複雜性,所以,在對失獨者進行精神救助前,怎樣保證救助工作科學有效就更顯重要。

“很多失獨者不再願意接觸社會,他們的心理變得脆弱和敏感,甚至選擇自我封閉,所以要對失獨者的心理進行研究,對失獨者進行科學的心理干預,同時還要編寫這方面的教材對基層社區工作者進行培訓。

苗霞認為,國家的政策不可能細緻到對每個個體給予針對性的關懷,所以一方面學術界要進行專門的研究,另一方面,民間團體和社區工作者要針對失獨者不同的境遇進行個性化的志願服務。

“失獨,已經不僅僅是哪一項政策的問題,它是個社會問題。”苗霞說,整個社會要去關注了解這個特殊的群體,給他們營造一個關愛的社會環境,人與人之間的愛心關懷才能讓這個悲傷的群體走出陰霾,重獲陽光。

失獨重生

當大多數失獨者將在孤寂中度過餘生的時候,2009年,60歲的盛海琳在失去獨女後卻冒險選擇了再生,希望藉此安撫失獨後的創傷。

悲傷失獨

儘管搬過幾次家,但在新家通往臥室過道的格子裡依然放著大女兒的遺照。“那是一種掙扎。”盛海琳幾乎每天都要看到這些照片,儘管每次看到這些照片還有些心痛,不過隨著智智慧慧的成長,她已經逐漸走出來,甚至還會跟智智、慧慧說姐姐的故事。

時間回到2009年正月初六清晨,盛海琳與丈夫起床不久,突然聽到噩耗,女兒女婿在池州雙雙煤氣中毒身亡。當老兩口跌跌撞撞趕到醫院見到女兒女婿遺體時,再也克制不住悲傷,失聲痛哭。

1980年,獨生女兒婷婷降生,兩口子儘自己的一切可能讓女兒幸福成長。女兒7歲時,盛海琳用多年積蓄的5000元錢給她買了一架鋼琴,這在當時可是天文數字。婷婷上國小後,丈夫在外地工作,她便和女兒相依為命,母女倆感情非常深。1998年,婷婷考上大學不得不住校,加上軍訓很艱苦,特別想家,打電話時哭個不停。盛海琳雖然疼在心裡,仍含淚讓女兒堅持。

2005年,盛海琳退休後,更將生命的意義全部寄托在女兒身上。2008年9月,女兒結婚後,盛海琳本以為可以安享晚年生活。沒有想到2009年春節,婷婷跟隨丈夫回到池州老家,小兩口就因煤氣中毒再也沒有回來。

女兒的突然失去,讓盛海琳無比心痛,一度失去了活下去的勇氣。親友們都勸她抱養一個小孩,但在她看來,非己所生的孩子是無法替代女兒的。有些親友為了安慰她,就建議她再生一個,如果不行就做試管嬰兒手術,這讓盛海琳有了試一下的想法。

冒險重生

失獨老人重生

失獨老人重生“智智慧慧,你可知道你們生下來的時候是什麼樣子的嗎?慧慧就像小貓那么大……”盛海琳常常將兩個女兒摟在懷裡跟她們講小姐妹出生時的故事,言語中充滿著溫馨和甜蜜。但孩子們無法知道,為了智智慧慧,盛海琳吃盡了苦頭。

當已經60歲的盛海琳決定要再生一個孩子時,作為醫生的她也明白,自己的決定很危險,但是對過世女兒的思念,讓她最終堅定了自己的決定。

2009年3月,盛海琳致電在北京當醫生的朋友。朋友為他們找到該院著名婦產科專家進行會診,探討進行試管嬰兒的可行性。但專家都認為盛海琳年齡太大,國內也無先例,勸她不要冒險。盛海琳不願放棄,又找到南京一位專家,但還是遭到拒絕。2009年7月,盛海琳找到解放軍105醫院生殖中心醫生。他們被盛海琳思女之心感動,抱著試試的態度,答應進行試管嬰兒手術。

從此,盛海琳按照醫生的要求,每天吃藥、打針,經過3個月的用藥調養,盛海琳身體各項機能都恢復得非常好,月經恢復,這讓醫生都感到意外。2009年10月13日上午,盛海琳進行了試管嬰兒手術,3個受孕成功的胚胎,被移植到盛海琳體內。

對於一位60歲老人而言,十月懷胎可以說是異常艱難的考驗。盛海琳在孕育過程中,越來越體會到當初專家拒絕為她進行試管嬰兒手術的原因。懷孕期間,盛海琳經歷了大出血、渾身疼痛和身體浮腫等常人難以想像的危險和痛苦折磨。

“大的3.7斤,小的2.9斤。”2010年5月25日9:05,一對雙胞胎女兒智智慧慧提前來到人世間,盛海琳也因此打破了生育極限,成為中國最高齡的產婦。

甜蜜負擔

2013年9月8日中午11時許,合肥新橋國際機場,當盛海琳從昆明返回步出大廳迎面看到智智慧慧撲來時,立即興奮地張開雙臂擁抱孩子,她已經20多天沒有看到孩子。

重慶、烏魯木齊、山東威海、東營、大連、武漢、煙臺、秦皇島、邯鄲、深圳和廣州,這是盛海琳11月工作的全部行程。“一個地方少則一天,多則三四天,為趕飛機經常飯都沒時間吃,一個月在家只有幾天,我已經64歲了,為了孩子幾乎拼了。”

如果沒有智智慧慧,憑藉她和丈夫的工資,老兩口晚年的生活應該很富足。從孩子滿100天開始,盛海琳就開始掙錢。這短短三年多時間,幾乎跑遍了全國各大城市。但是盛海琳沒有別的辦法,自己這么大年紀,料理孩子根本沒有體力,只能將孩子交給保姆。“一個保姆全日制,一個是鐘點工,一個月在孩子和保姆身上的花費超過一萬元。”盛海琳說,“唯一擔心的是自己還能堅持多久,只希望孩子成人前能夠衣食無憂,能夠像正常孩子一樣接受教育。”

可能因為自己陪孩子時間太少,現在智智慧慧更喜歡阿姨,這讓她多少有些內疚。“我也嘗試著告訴孩子,我為什麼生她們,讓她們從小就知道一切真相,我相信她們長大了也會理解我。”

手記:

眼下“單獨二胎”已經成了一個熱點話題,計畫生育政策持續了34年終於有了鬆動。如果時光倒流33年,如果沒有計畫生育政策,如果不是那場變故,盛海琳可能不會在60歲時還選擇生育孩子,更不會如今這把年紀了,還在為孩子未來生活奔忙。

不過在眾多失獨家庭中,盛海琳只是個案,她的做法也不具效仿性。“逝者已矣,來者可追。”國家、政府以及全社會能做的應該是正視這個群體的存在,給予他們切切實實的關愛,才能讓他們真正“解脫”出來。

調查

“別人過節,我們過劫”又一年的中秋節將至。

失獨老人

失獨老人“每逢佳節倍思親”。這幾天,家住雁灘的李雪華分外難熬,對節日的恐懼使54歲的她寢食難安。每天晚上她都要上網,在一個失獨群里和同命相憐的姐妹們聊到深夜,qq個性簽名每天能換十幾次:

“女兒,自從你走後,別人過節,我和你爸爸卻在過劫。”

“女兒,中秋節快到了,媽媽好想你,媽媽想給你做你最愛吃的飯菜,你要來啊。”

“女兒,總有一天,我們會再次相逢,但你一定要在那個路口等著媽媽。”

……

2008年3月6日,李雪華上大學的女兒遭遇意外車禍,經搶救無效去世。

多年過去了,回憶起女兒的點點滴滴,李雪華和丈夫陳海生還是忍不住會放聲痛哭。她說,她一直在服用抗抑鬱藥。

“女兒剛走那陣,我就像瘋了一樣,感覺她沒死,只是出了遠門。她房間裡所有的東西一直保留著原樣。每天我會做一大桌菜,不停地給她發簡訊,喊她回來吃飯。”李雪華說,有時間我還常去花市給她買她最喜歡的百合。

“孩子走了,我們一直在痛苦中掙扎著。女兒生日、忌日,我生日、老公生日,還有節假日最難熬。”李雪華說,“每年春節,單位放假8天。從年三十晚上一直到初七,我都在沒日沒夜地喝酒,用酒精來麻醉自己。因為不上班,閒著就會想女兒,實在太痛苦了,甚至好多次都想過要自殺。”

中秋將至,無盡的思念再次飄向了那塊令李雪華牽掛不已的女兒棲息之地。

“我很長時間沒去‘看望’女兒了,自那次趴在她的墳頭哭暈過去後,我就再也沒有勇氣去那裡了。我老了,心臟已負荷不起超載的悲哀了。”在QQ空間日誌里,李雪華寫下了這樣一段話。她還寫到,“這個合家團圓的日子猶如橫在我生命中的一座大山,無論我怎樣努力,繞來繞去還是繞回了原點,這是我這輩子永遠都繞不開的日子。”

“今後誰走得早,誰就有福”

“與死亡俱來的一切,往往比死亡更駭人:呻吟與痙攣,變色的面目,親友的哭泣,喪服與葬儀……”這是弗蘭西斯·培根《論死亡》中的一段話。這其中的悲痛,家住火車站附近的58歲的馮安平比誰都明白,“真的不敢想這些,不然我的頭髮一夜就白了。”

九月17日,記者來到馮安平家。一進家門還沒坐穩,就聽到馮安平和54歲的老伴陳玉因為家庭瑣事吵架。電視機一直開著,新聞頻道正在播放關於釣魚島的新聞,他們針鋒相對,互不相讓,吵架聲淹沒了電視的聲音。

“這么多年,就是這樣過來的,心裡太煩躁了,即使是一件很小的事,都很容易生氣。”馮安平說,“我和老伴現在就像太陽和月亮,永不相容。”問起兒子,馮安平沉默了,陳玉哽咽了。

2005年,他們惟一的兒子小飛因病去世,當時才20歲。“要是孩子還活著,現在都27歲了,應該工作了,說不準還結婚了呢。現在孩子沒了,我們還有什麼希望?”馮安平說,“本來想再生一個,可是她年齡大了,生育機會太渺茫了。就這樣吧,過一天算一天。”

孩子走後,陳玉不是撕心裂肺地哭,就是極度壓抑地哽咽,內心總是無法抹去這諸多的無奈和難解的悽苦。“開始幾年裡,我幾乎患上了嚴重的‘恐懼症’,恐懼別離、恐懼傷心、恐懼朋友……”陳玉說,“心就像玻璃一樣脆弱,一碰就碎,實在沒辦法上班,我50歲就辦了退休,每天將自己鎖在家裡,小心翼翼地活著。”

陳玉止不住淚水往下流,她說,有時候半夜醒來睡不著,為了讓自己不去想兒子,她就爬起來搞衛生,“總之要使勁分散注意力”。“當時獨生子女政策十分嚴格,如果超生,我們倆都會丟掉工作。”馮安平無奈地說。

當記者問到未來的養老問題時,馮安平說:“沒想過,也不敢想。家在8樓,年齡再大點爬不動怎么辦?生病了沒人陪護怎么辦?買了米提不上樓怎么辦?如果每天想這些問題,估計死得快。我們現在惟一能做的就是天黑想天亮的事,天亮想天黑的事。我給老伴說過好多次了,今後誰走在後面,誰就給殯儀館打電話。誰走得早,誰就有福。”

“感覺自己被社會拋棄了”

步入老年,澆花弄草,逗弄兒孫,享受天倫之樂,是老人們的夢想。但是,對78歲、家住皋蘭路附近的徐世清老人來說,這個夢隨著惟一的女兒因尿毒症離開人世後就徹底碎了,原本幸福快樂的家庭,轉而出現了難以承受的孤獨和傷痛。

徐世清介紹,他和老伴李秀芬在同一家工廠上班,他是油漆工,老伴是廠里負責計生的工作人員。1958年8月他們結婚,1970年2月女兒小月出生。不幸的是,2004年10月24日,患了多年尿毒症的女兒終歸還是走了。為了給女兒看病,此前他們借了好多債。

失獨老人

失獨老人九月14日,記者來到徐世清老人家裡,40多平方米的房子雖然簡陋,但卻收拾得很乾淨。徐世清說,現在最大的難關是思想上的負擔。

女兒走後,徐世清老兩口就很少出門,也很少與院子裡的其他老人打牌、聊天、下棋,甚至親朋好友孩子的婚禮、孫子的滿月等都不參加,總覺得與其他老人相比,自己顯得格格不入,有嚴重的自閉感。“老人們聊天,說得最多的就是兒孫,而我們一聽到這個,心裡就堵得慌。”李秀芬沉默了半天說,“他們一提到孩子,我立馬就轉頭走了,或者背過身偷偷地抹眼淚。”

徐世清和老伴去得最多的地方就是五泉山。每個月的初一和十五,他們都要去那裡燒香拜佛,有時候還幫著廟裡的師傅分發貢品,只圖個心靈上的慰借。

徐世清說:“這么多年,很少有人關注我們,我感覺自己被社會拋棄了。” 家庭式養老一直是我國最主要的養老方式,但對“失獨家庭”來說,這一養老方式隨著獨子的離世而變得毫無意義。“失獨老人”的暮年將於何處安放?為此,記者在蘭州市展開了調查。

老無所養的明天

除了一個QQ聊天群,蘭州“失獨老人”王雪幾乎和外界沒有任何交流。王雪24歲的女兒因車禍去世,這一變故徹底改變了王雪的生活軌跡。

女兒去世之前,王雪一度認為自己很幸福。失去女兒後,她瞬間覺得天都塌下來了,除了購買日常生活必需品,她總是喜歡待在家裡。

經朋友介紹,王雪加入了一個失獨父母的QQ聊天群,此後,這成為她聊以慰借的惟一地方。在QQ群裡面,他們之間互相稱呼對方為“同命人”,“同命相連,抱團取暖”。

“我們除了傾訴對子女的愛和思念之外,大多時候還擔心老無所養的明天。”王雪說,“行動不便,誰來為我們購置日常生活用品?生病了,誰來陪護我們?樓層太高,爬不動怎么辦?這些都讓我們焦慮不已。”蘭州“失獨老人”馮安平說,“我今年58歲,家住八樓,平時做飯需要液化氣罐,我只能花錢僱人扛到家。年齡再大些,上下樓都有問題了。”“居家養老難,去養老院同樣也不能迴避一些困難。”王雪說,前幾天,他們群里的一位李大姐便遭遇過這一幕———失去獨子後,李大姐希望能找到一個養老院生活,但卻被拒絕,理由是:必須由子女簽字做監護人才可接收。

連日來,記者走訪蘭州市多家養老院了解到,監護人問題是“失獨老人”最棘手的難題。

記者以遠房親戚的身份諮詢蘭州市多家養老結構時,工作人員均表示,必須有監護人的簽字才可入住,若沒有親戚,社區服務人員或其他人員願做老人的監護人來簽字也可以。然而,由於要承擔一定的風險,極少有人願意給老人做監護人。

“我們接收這樣的老人時比較謹慎,萬一將來老人出現什麼意外,或者說繳費續不上我們怎么辦?”上述機構工作人員表示。

能否跨過養老院的門檻只是眾多挑戰之一,“失獨老人”還要面對經濟上的壓力。記者了解到,蘭州民辦養老機構根據房間大小和入住人數不同,每月收費在1000元至2000元之間。老人行動不便時,每月還要額外再收600元至3000元不等的護理費。相形之下,2011年包括蘭州五區在內的一類地區企業退休人員基本養老金最低標準每月僅684元。

“我是一個下崗工人,每個月退休工資僅800多元,老伴好點,但也不過1000多元。養老院我們想都不敢想。”馮安平說。

缺乏精神寄託和慰借

“‘失獨家庭’經歷了精神和心理的雙重打擊,不少‘失獨老人’心理發生了深刻變化,一些‘失獨家庭’甚至可能會遭遇社會歧視,迫切需要精神寄託和安慰。”甘肅省社會科學院研究員李有發說。

王雪所在的QQ聊天群中,不乏“失獨父母”對內心痛楚難以修復的各種感慨:“一陣痛苦襲來,什麼也乾不下去了,心揪到了一起。這么多年了,好不了了。”“只要大腦有思維,第一個想到的就是兒子。就像電腦的瀏覽器,每天不知道要點多少次。我究竟還要持續這樣的痛苦多少年啊。”

……

“失去孩子的那種傷心、絕望、愧疚等負面情緒,像蛀蟲一樣每天吞噬著我們原本健康的身體,隨之而來的是癌症、心腦血管、精神抑鬱等重大疾病。”王雪說,“我們這些人,100%患有不同程度的身體上、心理上的各類疾病。”

此外,走訪中記者發現,大部分“失獨老人”在經歷失去孩子的重大打擊之後,人際交往範圍日益縮小,每逢節假日,一些“失獨家庭”為了避免觸景生情帶來的傷痛,往往躲親避友。

蘭州“失獨老人”李雪華說,“路過學校都是學生放學時的身影,看哪個都像我的寶貝,可哪個又都不是,心馬上就痛了;和姐姐聊天,姐姐說好幾天兒子心情都不好,只為一個拋棄他的女孩,我聽了心又抽到了一起;好多次門口有敲門聲,我突然想,要是一開門還是我的寶貝站在門口那該多好啊。”

根據研究,“失獨家庭”許多人會出現創傷後的應激障礙,由於缺乏心理專業人員的幫助,他們往往很長時間走不出來。一個最直接的表現,就是社會功能受損,遠離人群,害怕與人接觸,任何細小的情節都可能引發其痛苦回憶。

亟待建立專門的社會救助制度

計畫生育政策持續30餘年,其為我國減少了人口爆炸的風險,但也為我國家庭增加了生活風險,“失獨家庭”正是如此。

業內專家認為,這裡的“幫助”不是“責任和義務”,而是一個很模糊的概念,在法律上沒有具體的量化標準,執行起來也有很大的伸縮性。

在蘭州市計生委記者了解到,蘭州對“失獨家庭”的救助主要依據計畫生育家庭特別扶助制度,針對的是蘭州市城鎮和農村獨生子女死亡或傷、病殘後未再生育或收養子女家庭的夫妻。女方年滿49周歲以後,由政府給予每人每月不低於110—135元的扶助金,直至亡故或子女康復為止。

隨著我國老齡化進程的加快,“失獨群體“面臨的已不單純是一個經濟問題,更是一個社會問題,需要政府和社會形成合力加以解決。

李有發認為,首先,我們要建立針對“失獨群體”的專門社會救助制度。應該加大社會救助力度,減輕“失獨群體”,特別是老人的經濟和精神壓力。其次,加快社會管理創新。要儘快改革和完善醫療、養老等相關制度,如就醫住院、入住養老院需要監護人簽字等相關制度,需要改革和進一步完善,保障他們能夠優先就醫和養老,給他們營造一個關愛的社會環境。最後,社區和社會組織要加強對失獨家庭的分類指導和服務,開展心理輔導、義務巡診、臨終關懷等多元化服務,構築起幫扶“失獨群體”的社會支持體系。

九月20日,民政部表示,“失獨”家庭是我國實施計畫生育政策以來出現的新情況、新問題,應當參照政府供養“三無”老人、農村“五保”老人的政策,由政府為失獨家庭提供充分的保障,以解決他們的養老問題。

“失獨老人”,期待一個老有所依、老有所養的明天!

現狀

生存現狀之淺析——痛徹心扉,苦不堪言。

失獨老人

失獨老人“失獨者”當年積極回響政府號召,執行計畫生育政策。如今,他們失去了唯一的子女,其生存現狀讓人揪心不已。

(一)難以言盡的失獨之痛。失獨老人都在五十開外,已喪失生育能力,有66%的失獨家庭,子女在未婚前就遭遇了意外。其中,不少家庭的孩子要么即將走上工作崗位,要么即將邁進婚姻的殿堂。一場意外卻奪走了孩子年輕的生命。他們由此陷入常人無法想像的痛楚當中。

白髮人送黑髮人,你說中年喪子有多痛?。當別人兒孫滿堂享受天倫之樂時,他們卻只能在回憶中加劇痛苦。

(二)難以啟齒的生存窘狀。失獨老人隨著年齡增長,漸漸失去勞動能力,入不敷出。老無所養,生活質量每況愈下,他們除了情感的煎熬之外,還有生存的窘迫與艱難。

(三)難以承擔的社會責任。據統計,有34%的失獨家庭有孫子(女),他們自身的日子已經夠艱難,還要撫養下一代,很難想像,這些失獨老人該怎樣扛起這樣沉重的責任?

政府對策

失獨老人政府養

據中國之聲《全國新聞聯播》報導,春節假期今天結束,有一些特殊的家庭卻因為永遠等不到子女回家而黯然神傷,他們被叫做“失獨家庭”。人口學家預計,我國失獨家庭未來將達到一千萬,民政部表示,失獨老人將參照三無老人的標準,由政府來供養。

衛生部的數據顯示,我國每年新增失獨家庭7.6萬個。國家計生委表示,將加大對計畫生育家庭的養老扶持。民政部副部長竇玉沛談到,民政部將統籌研究相關問題。

竇玉沛:按照現有的政策法律,如果這個家庭一個孩子,失去了孩子,到老了之後,就應該比照現有的“三無”老人。

中國老齡科學研究中心副主任黨俊武說,《老年人權益保護法》已經關注到失獨老人的養老問題,未來居家服務機構將為失獨老人提供針對性的服務,尤其是“長期照護服務”將對失獨老人有所傾斜。

黨俊武:首先是解決服務費用來源問題,失獨老人的服務費用的來源基本上就應該是國家來承擔的。但是長期而言是建立長期照護的保險制度。既包括社會保險也包括商業保險。失獨老人不是今天才有,將來可能還會有,長期照護保險應該加快進程。

在國家建立服務體系的同時,公共管理學家、中國之聲特約觀察員丁兆林認為,每個人凝聚成的社會救助體系同樣不可或缺。

丁兆林:這種社會救助體系應該是民間自發的,通過一些非盈利組織的運作,對失獨家庭進行心理和經濟各方面的安撫,確確實實的服務。這方面國家和企業很難做到,必須由非營利組織在互相競爭中、公開透明地執行。