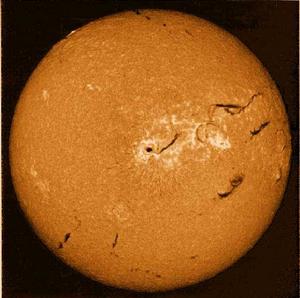

太陽黑子周期

太陽黑子是在太陽的光球層上發生的一種太陽活動,是太陽活動中最基本,最明顯的活動現象。一般認為,太陽黑子實際上是太陽表面一種熾熱氣體的巨大漩渦,溫度大約為4500攝氏度。因為比太陽的光球層表面溫度要低,所以看上去像一些深暗色的斑點。太陽黑子很少單獨活動。常常成群出現。活動周期為11.2年。屆時會對地球的磁場和各類電子產品和電器產生損害。

正文

對長期積累的關於太陽黑子的觀測資料進行統計分析,發現太陽黑子活動具有一系列周期性的變化規律,稱為太陽黑子周期。 黑子周期

黑子周期1843年,施瓦貝發現黑子的消長有一個平均為10年的周期。1848年,R.沃爾夫提出太陽黑子相對數(用R表示)的概念,並利用歷史上積累下來的望遠鏡觀測的黑子資料,推算出上溯到1700年的黑子相對數的年平均值,從而進一步證明了太陽黑子活動確實存在著明顯的周期性,周期平均長度為11.1年,這就是眾所周知的太陽黑子11年周期。隨著對太陽活動研究的深入,又相繼發現了太陽黑子的22年周期和80年周期。目前,在繼續研究上述這些周期性質的同時,也在探索時間尺度上更短或更長的周期。必須指出,這裡所謂的周期並不是數學上的嚴格周期,而只是一種平均周期或稱為準周期。圖1表示從1700~1977年平均黑子相對數R的值,它清楚表明太陽黑子的11年周期。曲線的高峰處稱為極大值或峰值,低谷處稱為極小值或谷值。相對應的年份稱極大年或峰年,極小年或谷年。按規定,以1755年開始的11年周期作為第一號,依次排列以後各個11年周期的號數。如圖所示,最短的周期為9年,而最長的周期為13.6年;最低的極大值為48.7,而最高的極大值為200.8。這反映出太陽黑子相對數的振動,既不同於嚴格的周期振動,也不同於隨機振動。一般認為,這種振動是一種隱周期振動,或稱帶擾動的周期振動。黑子相對數變化曲線有明顯的不對稱性,即上升期比下降期短。峰值越高,不對稱性越明顯。瓦爾德邁爾用兩個統計關係式來表示這種特性,即lgRM=2.58-0.14T,嘷=0.030 RM+3.0,式中RM為峰值,T為上升期,嘷是從極大年到相對數月平滑值為 7.5時的間隔時間。這種特性也可用另一公式表達:

,

,

太陽黑子11年周期的另一顯著表現,是黑子群在日面緯度上的分布狀況具有規律性,這就是有名的斯玻勒定律(見黑子的日面分布)。太陽黑子22年周期是海耳在研究黑子群磁場極性分布時發現的,因此也稱為“磁周”或“海耳定律”,如圖2所示。隨著11年周期的交替,黑子群的極性也發生變換。同時,南北半球黑子群的極性也互相交替。這個規律直接反映著太陽磁場變動的奇特性質,有極其鮮明的物理意義。二十世紀中葉,格萊斯堡等又發現了太陽黑子80年周期。這個周期在75~100年之間變動,有人把它叫作世紀周期。對這樣長的周期而言,黑子相對數的資料積累時間就嫌短了。為了探討80年周期的某些性質,一般多藉助於邵夫利用古代黑子和極光的資料編制的長達 2,000多年的太陽活動序列。至於更長的周期或更短的周期,各種統計多不勝舉。有小於1年的,也有長達2,000年的周期。除上述的黑子11、22、80年周期外,天文學家還發現了太陽活動的蒙德極小期,但是它究竟是否存在,目前還沒有定論。 太陽黑子周期的研究目標,是要搞清存在於太陽上的這種周期性的物理起因。為了解釋太陽黑子周期的某些特性,許多人提出各種模型和構想。歸納起來,有兩種互相對立的觀點。一種認為,太陽活動周期性的起因不在太陽內部,而在於太陽系內大行星對太陽的起潮力引起或者“觸發”了太陽活動。這種理論能夠說明太陽活動的平均周期等特性,對預報有一定價值。另一種則認為太陽活動周期性起因於太陽本身,是太陽對流層內的磁場和物質運動相互作用所決定的。這種構想意味著,針對太陽對流層內的具體物理狀況來同時求解流體力學方程和電磁學方程。遺憾的是,適合太陽對流層條件的方程解是否存在,目前還沒有定論。因此,這類理論,目前只能在某些簡化條件下作個別近似的描述(見太陽平均磁流發電機機制)。

奇異景象

1904年,英國天文學家愛德華·蒙德發現了一幅奇異的景象,記錄太陽黑子周期變化的圖表竟然呈現出一幅展翅欲飛的蝴蝶圖案。蒙德以緯度為縱坐標,以時間(年份)為橫坐標,繪出太陽黑子的分布圖後,發現漸漸靠近赤道的太陽黑子就像蝴蝶的兩隻翅膀。如果把幾個太陽黑子周期的圖案繪製在一起,就組成了一連串翩翩起舞的“蝴蝶”。

如今,科學家們正致力於研究這個神奇的太陽黑子“蝴蝶圖”。太陽天文學家諾頓說,要想揭開謎底,首先要從所謂的太陽發電機效應(SolarDynamo)說起。她說:“太陽發電機效應是太陽物理學中最為神秘的事物之一,它指的是在太陽內部和太陽表面的機械運動轉化成磁能的過程。”

因為太陽黑子活動區域被認為是強磁場區,同時太陽黑子會在11年的周期內發生增多和減少的現象,所以科學家認為太陽磁場也會在這一時期內增強或減弱。諾頓說:“太陽黑子周期的循環性是證明太陽內部磁場在這個周期里發生變化有力的證據。”

諾頓和她的同事建立了太陽表面和內部的不同種類的熱氣流電腦模型,他們認為這有助於更好地了解太陽發電機效應,同時也有助於解釋太陽黑子移動產生“蝴蝶圖”的原因。

諾頓的同事吉爾曼說,對於太陽黑子活動圖為什麼會呈現蝴蝶圖案這個問題,如今還沒有一個統一的科學結論。其中,最主要的理論是以吉爾曼同事迪科派蒂的電腦模擬為基礎的。

迪科派蒂的電腦模擬將太陽黑子的移動和被稱為經向流的等離子流聯繫了起來。經向流在太陽赤道和兩極之間流動,它的全部過程被稱之為太陽活動周期。

經向流就像擁有兩個傳送帶的系統。這兩條“傳送帶”一個位於北半球,一個位於南半球,每個“傳送帶”都沿著太陽表面,從赤道運動到北極或是南極。到達極地時,每條“傳送帶”會轉個彎,進入太陽內部。經向流經過太陽內部的最外層即環流區返回到赤道。當“傳送帶”到達太陽赤道時,它又會轉頭沿著來的路徑,重新回到太陽表面,開始新一輪的循環。

一個太陽活動周期的時間為22年,或者說是兩個太陽黑子周期。這個理論認為,“傳送帶”的兩半都擁有相似的太陽黑子圖案,這就是為什麼太陽黑子活動遵循著11年的周期——等於太陽活動周期的一半。

根據迪科派蒂的的理論,太陽黑子在太陽表面流動會留下痕跡,這種痕跡還被帶到太陽內部,科學家們相信,太陽黑子的磁場在這裡形成,而新的太陽黑子則是在最近周期內的痕跡上形成的。

通過了解經向流速度的變化以及過去的太陽黑子周期,迪科派蒂和同事相信他們也許能夠預測太陽黑子活動的時間和強度,從而也能對太陽風暴有所了解。他說:“事實上,在最近的工作中,我們預測因為經向流在目前周期內的速度放慢,所以下一個周期,即周期24的開始將會被推遲。”[1]

最佳理論編輯

中新社南京2月16日電(記者唐娟)“從今天至明後幾天,地球上的手機通迅可能會受到干擾。出現突然中斷或是有噪音的情況。”針對第24個太陽活動周期開始後,首次爆發的X級別耀斑將對地球產生的影響,中國科學院紫金山天文台從事太陽物理研究的研究員寧宗軍16日接受記者採訪時這樣解釋。

寧宗軍說。“本月14日,出現了一個M6.6級耀斑,在隨後的24小時內,接連產生很多次C級到M級光斑,15日上午9時許,我們觀測到一個達到X2.2級別的耀斑正向地球而來。將在2到3天內產生較強的對地效應。”寧宗軍指著電腦上SDO衛星觀測圖像向記者解釋。

據了解,這是第24太陽活動周開始以來的第一次X級耀斑,也是本次太陽活動周迄今最大級別的耀斑爆發。

太陽活動周期,是太陽黑子數及其他現象的準周期變化,大約11年為一個周期。伴隨著黑子群,將會有不同級別的日冕物質拋射(耀斑)現象。根據預測,第24太陽活動周期從2008年12月開始,2013年左右至峰值,其後,太陽黑子將逐漸減少。

耀斑發生後,大量高能帶電粒子和強烈的電磁輻射被拋射出來。如果正向地球的方向。將會影響地球空間環境,干擾地球磁場和高空電離層。使得短波無線通訊信號中斷,軍用,民用航空通信,全球定位系統信號,甚至手機和銀行自動取款機都有可能受到干擾,影響人們的正常生活和生產活動。2003年10月底,科學家目睹了一場有記錄以來最大的太陽耀斑爆發。耀斑級別達到X28。致使瑞典南部的5萬戶居民短暫失去電力供應。而就在此間,記者已經發現,手機通訊過程中會出現中斷的現象。

“我們把日冕物質拋射的級別分為A、B、C、M、X五個級別,其中A為最小級別,X為最大級別”。寧宗軍表示:“此次日冕物質拋射對地球的影響不會很嚴重。從目前來看,太陽黑子的活動才開始頻繁。今天在衛星圖像上仍能看到八個以上的黑子群。未來仍有可能爆發X級以上耀斑。”

對於第24太陽活動周期峰值時,是否會有不可預計規模的太陽風暴襲擊地球,是否會給地球帶來無法預計的磁暴災難。寧宗軍表示“應該不會。”據他介紹,根據過去一百多年對太陽黑子活動的觀測和記錄分析,第24太陽活動周期太陽黑子極大數值應該在70個左右。而這個數值僅為上一個也就是2003年第23太陽活動周期峰值的一半,“因此大家不必恐慌”。

[2]

中新網6月16日電據台灣《聯合報》16日報導,美國科學家表示,天文學界熟悉的太陽黑子周期,似乎進入17世紀以來首見的冬眠期,可能對全球產生輕微的降溫作用。上次太陽黑子冬眠期長達70年,俗稱小冰河期,在1715年結束,距今已將近300年。

科學家多年前認為,太陽可能在2012年左右進入閃焰與黑子活動最劇烈的狀態,但卻呈現令他們好奇的相對平靜狀態。美國科學家14日在新墨西哥州出席美國天文學會太陽物理年會並發表3項報告,表示太陽黑子冬眠的具體徵兆包括噴射氣流消失、黑子黯淡,以及極區附近的活動減緩。

美國國家太陽觀測站的希爾表示:“這種現象極不尋常,而且令人意外。然而3種關於太陽的不同觀點研究報告殊途同歸,意味太陽黑子周期可能即將進入冬眠狀態。太陽活動增強、減弱大約間隔11年,每次增減代表太陽22年磁極反轉間隔期的大約一半。

根據文獻,在1645年至1715年之間的所謂“蒙德極小期(MaunderMinimum)”,科學家在這70年間幾乎無法觀察到任何太陽黑子,這段時間俗稱“小冰河期”。天文學家正在探討太陽黑子再度靜止,是否意味第2次蒙德極小期即將來臨。

希爾表示:“如果我們分析正確,這可能是未來數十年我們經歷的最後一次黑子劇烈活動期。它將影響太空探險以至全球氣候等各方面。”

科學家表示,與太陽黑子活動減弱有關的全球氣溫變化幅度很小,不足以抵銷溫室效應氣體對全球暖化的影響。美國海軍研究實驗室的太陽物理學家茱蒂絲‧林恩表示:“根據經驗,最近幾次太陽活動11年周期影響全球平均氣溫的變化,大約只有攝氏0.1度。”

如果周期停止或減緩,地表氣溫的細微變化也會如此,導致黑子活動極小化的微幅冷卻效果消失。科學家曾經在上一次的太陽周期進入尾聲時,觀察到這種現象。

配圖

相關連線

太陽黑子(自然現象)

太陽的光球表面有時會出現一些暗的區域,它是磁場聚集的地方,這就是太陽黑子。黑子是太陽表面可以看到的最突出的現象。一個中等大小的黑子大概和地球的大小差不多。黑子的形成和消失要經歷幾天到幾個星期不等。當強磁場浮現到太陽表面,該區域的背景溫度緩慢地從6000攝氏度降至4000攝氏度,這時該區域以暗點形式出現在太陽表面。在黑子中心最黑的部分被稱作本影,本影是磁場最強的區域。本影周圍不太黑、呈條紋狀的區域被稱為半影。黑子隨太陽表面一起鏇轉,大約經過27天完成一次自轉。

長期的觀測發現,黑子多的時候,其他太陽活動現象也會比較頻繁。黑子附近的光球中總會出現光斑,黑子上空的色球中總會出現斑譜,其附近經常有日珥(暗條)。同時,絕大多數的太陽爆發活動現象也發生在黑子上空的大氣中。因此,從太陽大氣低層至高層,以黑子為核心形成一個活動中心——太陽活動區。黑子既是活動區的核心,也是活動區最明顯的標幟。