太阿,本名曾曉華,苗族,1972年出生,湖南麻陽步雲坪人。1994年畢業於湖南師範大學數學系。現居深圳。

曾在新華社香港分社、南方都市報、羊城晚報等知名報社做過記者、編輯、記者站站長、主編、副總經理等職,曾參加過香港回歸、深圳空難等重大新聞的採訪。

2004年,曾曉華受恆大集團主席許家印邀請,以“品牌行銷大師”身份加盟恆大集團(03333 HK),正式轉型成為房地產高級職業經理人。先後擔任集團總裁助理、副總裁以及昆明公司董事長兼總經理、貴陽公司董事長兼總經理等多個職位。

2009年,曾曉華正式加盟佳兆業集團(01638 HK),擔任集團副總裁,主要負責集團的市場行銷、設計規劃、客戶服務、物業管理等業務;兼任成都公司董事長。

2010年,曾曉華正式加盟匯景集團,任匯景集團常務副總裁, 兼匯景地產總經理。

2011年,曾曉華加盟沿海集團(01124HK),先後擔任過副總裁、運營總裁、執行總裁等。

2017年,曾曉華加盟榮盛發展(002146,SZ),擔任榮盛康旅集團副總裁,負責全集團所有業務經營管理,包括房地產、酒店、文旅、康業等業態,以及“盛行天下”戰略的規劃與執行。

主要著作

自1989年開始發表作品,著有詩集《黑森林的誘惑》(1993)、《城市裡的斑馬》(2012)、《飛行記》(2014)、《證詞與眷戀——一個苗的遠征I》(2017),散文集《儘管向更遠處走去》(2000)、長篇小說《我的光輝歲月》(2001,被滬港澳新加坡等地權威機構列入中學生課外閱讀推薦讀本)等,與人合著《六戶詩》等。

獲得獎項

曾榮獲十月詩歌獎(2013)、首屆廣東詩歌獎(2014)、首屆深圳十大年度佳著獎(2014)。

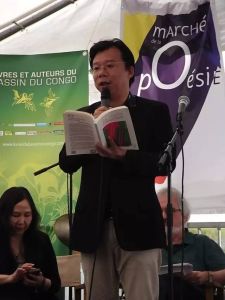

曾受邀參加第37屆法國巴黎英法雙語國際詩歌節

代表作品

角斗

被拒絕在外,時間的黑夜將臨。

鐵鎖沉重,最後的陽光曬黑西北角皮膚。

八十道拱門,沒有一道為我打開。

不能成為角鬥士,也不能成為觀眾,

與你無關,最大的圈套,如同建築的圓。

但我不能示弱。即使不是奴隸主,不是流氓,

我也不能忽視每一個細節,比如

羅馬皇帝征服耶路撒冷時上翹的眼睫,

八萬猶太和阿拉伯俘虜腿色的腳毛。

我捏了一把泥,手指上血跡斑斑。

我曾仔細做過功課,開列一份清單,

研究過三叉戟和網,刀和盾,想像著這樣一幕情景:

沒有頭盔的失敗的人生站在喧譁中央,

懇請看台上手巾舞動大發慈悲,

而天空的手心卻翻然向下。

這樣的場面令夜晚盜汗,甚至遺精,

我覺得整個羅馬以及整個世界,將會在一場地震中

或斯巴達克吶喊中坍塌,即使不是全部,

也有大半。那么你們肆意高歌歡唱吧,

在夏季的邊緣,我已不能想像海戰。

只能體會另一場圍剿,山顛之上長城毀滅,

淪落在一眼望不到頭的衰草和黑暗中。

我登上不高的山俯視,鬥獸場漆黑,

泛光四處射來,這一次角斗,我不能示弱。

我要守護好錢包、良心和胸中憤怒的獸。

天鵝堡

我的一生也抵達不了天鵝的天空和湖水。

一個國王,一生打造三個城堡,

我用一天瀏覽兩個,除了最後死亡的湖。

林德霍夫宮、舊天鵝堡(新天鵝堡),

“崇高的山之孤寂的眾神的黃昏”,

山雨過後金黃的夕陽呈上彩虹,

遙遠的童話近在咫尺,不論新舊遠近。

魏爾倫獻詩中“唯一真正的國王”,

(巴伐利亞國王路德維希二世)

專制、失望之餘,熱衷建築,迷戀白天鵝,

於是,悲劇加冕於雪山之冠湖泊之晴。

那么後來者誰能成為騎士“羅安格林”?

這種痴想無疑白日夢,鏡中花。

現在,墨藍色阿爾卑斯湖邊,野花鋪開草地,

車水馬龍的浪漫主義童話病患者,

一個堡接一個堡觀看高懸的蠟燭。

無人明白,懸在瑪麗安橋上的風穿過峽谷,

與瀑布一道撞上外冷內熱的“榮譽寺廟”,

是比山川湖泊更夢幻神聖的歌劇。

當我睡下,月牙在天,星星零落,

不由再次想起國王的金絲床,

長一米九,寬一米,終身未娶。

喔,天鵝!

決裂

——給莫扎特

卑微的奴僕,神童的羽管鍵琴漫遊。

一個有月的夜晚,在雪的掩護下

邂逅茵斯布魯克。十三歲少年用羽筆

寫信:“媽媽,我欣喜如狂”。美麗山川洞開音符,

一場沒有盡頭的旅行巡演,無處不在的鮮花

將車轍兩旁的雪水吸乾。而道路

指向更大或更小的城,慕尼黑、法蘭克福、波恩、

維也納、巴黎、倫敦、米蘭、波隆那、佛羅倫斯、

那不勒斯、羅馬、阿姆斯特丹,

一去十年,暫時榮歸家鄉。但莎爾斯堡的

天空沒有自尊,大教主殿堂落滿灰塵,

終須毅然決裂,“準備犧牲幸福、健康與生命”。

天真的孩子成長為維也納音樂之神,

窘迫日子,再寒冷的冬夜仍翩翩起舞,

如同雪花覆蓋黑色的煤。

當《安魂曲》,為死亡而作的彌撒曲生起時,

你已握不住手中的筆。就像現在,

我已握不緊手中高腳杯,紅液搖晃,

在1494.Kaifer.MaximilianI,臉色通紅,

不敢觸摸燭光中發亮的桌椅,

呼朋喚友的歡笑冷於深夜鏇渦。

我在石碑上艱難尋找WolfgangAmadeusMozart,

1769年,是哪條道路指向茵斯布魯克,

2010年,又是哪條道路帶我離去。

所有人都知道你的名字,

卻不知道你是誰。由於風的呼吸,

我把你的面具戴在我臉上。或許因為這個城,

我夢想的容器充滿決裂的勇氣。

證詞

第二次永遠不同於第一次,

即使天象一樣。

有人傾慕你珠光寶氣,滿身名牌,

我卻愛上你的優雅與從容——

內心那么多廣場:五穀、美酒,多與農作有關,

只有一隻鹿兒肆無忌憚奔跑在鵝卵石上。

那么多碼頭:宮廷、國家、耶穌,

一個比一個高大而莊嚴,

古董蒸汽船把靈魂帶往瑞吉山的白雪,

或皮拉圖斯山陡斜的齒輪登山列車。

一車廂尖叫把上流社會的矜持抖落。

小鎮裡的修道院還能統治山谷嗎?

驚恐的羚羊顧不上英格堡乳酪,

只好徒步回到卡貝爾橋——愛情“花橋”。

我已不再關心英雄、軍刀,

以及瞭望的水塔,哪怕曾是監獄和行刑室。

現在,湖水和雪山把曠日的美收納。

我穿過琳琅滿目的櫥窗站在這裡,

華格納“眾神的黃昏”兀自飄蕩,

如同接踵而至的滂沱雨水。

來自“隆家堡”,並非”紐倫堡的詩人”

舉起一把傘,握著愛人的手,

看見花,只看見花。如果雪山作證,

雨過天晴,我願意買一塊朱古力,

而非重複的昂貴的時間。

阿姆斯特丹的船

原木挖空成舟,冒險者順流而下,

把嚴寒拒於堤壩之外,

那么多人工開鑿或修整的運河和鬱金香

比卡爾弗街新教的華服晃眼。

新興資本催生起義,

升級為“八十年戰爭”,

當城市連線萊茵河和蔚藍的北海,

“馬鈴薯暴亂”,之後,我能出售股票嗎?

六月,阿姆斯特丹的河流沸騰,

除了看風車,齒輪把沼澤地的蘆葦剷平之外,

從“淚之塔”開始,看“騷亂”之後的博物館,

海鷗翩飛,欺負水裡覓食的鴨子。

而以舊教堂為中心南北延展的櫥窗、裸體女郎,

金髮碧眼扭動河流一樣的浪蕩子。

夜始終不來,只能在河流的英語解說詞中漂蕩,

小橋,船屋,木鞋,海盜,

童話庇護遙遠的異鄉人、異教徒和受迫害者,

每一艘船在短暫的夜裡都是“諾亞方舟”。

我自詡擁有鑽石般發光的的心,

但最終選擇了一家臨河中歺館,

喝法國紅酒、喜力啤酒,

等待紅燈亮起,醉意穿過皇家廣場。

——我的船、祖國,在裸體之外。

布拉格之秋

他強烈地讚美陽光,一個金色的城,

“它的榮耀能達到天上的繁星”。

他在伏爾塔瓦河右岸,居高臨下的城堡

俯瞰左岸一千座塔,喜悅從對岸傳來,

每件事物都踏著絢麗奪目的韻律,

如同泉水,如同語言,

介於柏林與維也納德語兩個首都中間,

開口說自己的話——捷克語;

如同紅瓦屋頂上變化豐富的雲,

黃牆轉換的巴洛克和哥德式立面。

只要懷著城堡的內心,拾階而下,

賣唱者歌聲與賣熱狗姑娘就同樣漂亮,

經過查理大石橋,解不開的鎖,之後,

從哪條青石板路都可以進入十三世紀童話——

聖維特教堂、布拉格宮、民族劇院,

在陽光看來都是流動的盛宴。

他願意閒坐在舊城廣場一角,咖啡館,

看夕陽擦亮金色天文鐘,

耶穌十二門徒木偶輪流出來報時,

死神牽動銅鈴,時間以雄雞鳴叫結束。

但歷史不會以公元的日子、時分秒結束,

從多元的神聖羅馬帝國兼波西米亞王國

到冷戰單一、街頭抗議,

人民歡呼布拉格之春、天鵝絨革命,

他卻鍾愛這最後的秋的繽紛——

紅色楓樹、青銅色橡樹,明黃楊樹,

塗抹在時間的停頓和傷口處。

即使天色暗淡下來,也可以找到街燈的黃

古老煤氣燈的門,裡面住著哲人,

攤開的書籍上,火在燃燒,

牆角,木材,為冬天堆積發出褐色的光。

他不會說話,也沒有恐懼,徑直往小巷走,

滿懷歡喜,心裡裝著水晶和女巫造型木偶,

想著那幅倒霉相,實在滑稽。

他給馬車讓路,清脆的得得聲把巷子帶盡,

於是隨便滑進一家酒館,嘈雜音樂中

捷克百威,清脆的玻璃杯碰撞聲撞開黎明。

陽光又照亮一百個教堂與廣場,

他不願加入到生者的合唱,

回到查理大橋,再次張望布拉格城堡。

他摸了摸第八尊、聖約翰雕像底座上的浮雕,

許了個心愿。河水嘩啦啦流淌,

一隻水鳥逆流而上。

舊金山藍調

天終於亮了。就像倒閉的花店

加上停辦的雜誌,變成書店——“城市之光“”。

“北灘(NorthBeach)的心臟地帶“,

地下一層,“請坐,請閱讀”,

費林蓋蒂本告訴凱魯亞克:“貓去世了“。

來不及悲傷,必須找一個詩人喝酒,

這個“該死的想法”,

瘋狂城市接納瘋狂的人,

因為瘋狂口若懸河,因為瘋狂能拯救自己。

天亮了。站在菲爾莫爾街3119號畫廊前,

車水馬龍,1955年10月7日晚上8點,

“六畫廊朗誦會”,笨拙的聲音開始高喊:

“我看見這一代最傑出的頭腦毀於瘋狂”。

艾倫•金斯堡,《嚎叫》,狂飆的“淫穢“

與三瓶大加侖裝加州勃根地一起

對抗清醒未醉、官方意見,詛咒軍事討厭物質,

台下的人不斷大喊:再來!再來!再來!

再來的是一場遲到的審判,

所幸的“無罪“宣告“魯莽”氣質獨立。

天亮了。“垮掉的一代”流散四方——

飲酒、寫字、打坐,揮霍時間,

絢爛西海岸留不下覆蓋玫瑰的小屋。

蓋瑞•斯奈德前往日本學佛,

艾倫•金斯堡則繼續在紐約和巴黎左岸流浪,

“達摩流浪者”凱魯亞克陷入漫長回憶:

“小屋門廊已經朽壞,向地面下斜,

一些藤蔓圍繞其間,門廊里擺著一張搖椅,

每天早上,都會坐在那上面讀《金剛經》。”

天亮了。而我已找不到院子裡的西紅柿,

以及薄荷與滿院的薄荷氣味,

也不能盤腿打坐於那棵漂亮老樹下,

更不能在院子裡修剪藍莓,給豆角雛菊澆水,

餓了就從樹上摘李子吃。

現在是七月末,驕陽似火,沒有十月星辰,

只能化解《嚎叫》最後一句:

在我的夢中,我身上滴著霧的水珠,

在橫跨太平洋的風中,噙著淚水,

朝你沐浴在西方夜色中的茅舍之門走來。

天亮了。伯克利詩道爵士樂拉長背影,

我的“中國胃口”有著“小狗的痛疼”,

只有東方天空才能“天使般撫慰著我的胃”。

絕不喝“傑克•凱魯亞克”雞尾酒,

也不吃熏魚、咖喱雞,我和詩人王順健

在101公路邊,川菜館,平分一瓶酒。

詩人們從同一城市離開,

鳥般散落在不同樹上,

當風吹過,總能聽到城市的回聲——

相見歡時,要把更多的傾聽留給道路:

《在路上》、《荒涼天使》、《孤獨旅者》,

溫暖的藍調總能給信念帶來鼓勵。

沙漠松,或約書亞

自我拋棄,進入沙漠,像一個拓荒者

被命運安排。一棵棵孤立的樹對天祈禱,

靜止統治一切,人被震撼得忘了言辭。

史前世界只剩下一部車,一條路,

溫度飆升至48度,神情如褐色石頭,

不可接觸、愛,或解釋。

不能成為摩西,就化身約書亞,甚至一棵樹,

在巨石陣、隱身谷中,沙漠峽谷之間,

突破狂沙包圍,颶風鞭打,“繞城吹號”,

以一種緩慢沒有年輪的生長

撐開冠,堅挺兩百年。即使不穩固,

深綠針葉仍堅持搗碎陽光的陰謀,

摧毀城牆,將五個王殺死並掛在樹梢上。

而我現在越來越相信,與自然對話

比抒情、發現或重新命名更慷慨——

老屯墾牧場、印地安人遺址在乾河床邊浮現。

獅子座流星雨從天邊落下,

這樣的優美無需去創造,聲響的寂靜

隨夕陽塗抹成一幅有重音的油畫。

一列長達上百節車廂的火車從遠處緩慢駛來,

停靠在只有一棵沙漠松的小站,

小站就一個人,

他們微笑,不說話,生命的鋒刃

安放在沙漠綠洲寬廣的緘默上。

在中央火車站附近天橋上

一個飛行者穿過中城很多峽谷來到42街,

癩蛤蟆涼鞋透氣孔散髮腳趾的疼痛,

高樓暗影下清涼的風吹乾GUESS紅色襯衫。

他寧願站在天橋上烈日下脫層皮,

與攢動的人頭走進火車曾經的黃金時代。

他不趕火車,就做一個觀察者,

挑高的候車大廳,巴黎歌劇院,

拱頂,中世紀,黃道12宮圖,

2500多顆星星——燈,電使其熠熠生輝。

在這個公共空間,鐵路與捷運的中樞,

他特別對吻室里的各種接吻感興趣,

以及通過秘密通道,乘坐電梯去比爾特替旅館

或伍爾德夫旅館後發生的事情。

現在,什麼事情都沒有發生,

黃色的士在紅燈與白色斑馬線前停下,

挖掘機在路口挖個大洞,將METLIFE大樓的

玻璃影子埋下,紅色消防車停在那裡,

沒有對過往人群嚎叫。火車站頂的雕塑下

金色鐘錶指針指向上午11店37分。

他有點失望,在這裡發現不了美國,

他的眼皮垂下,看見許多面孔——

冷峻的、鷹鉤鼻的、浪漫的、受傷的臉浮現,

他突然想起W.J奧登某一年也在這天橋上

張望,被抓怕,眉毛在迷惑中揚起,

與他目光的敏銳形成落差,呼應著詩

與臉上著名的皺紋——“凌亂的床鋪”。

詩人要不躲避鏡頭,要不鏡頭落後於他。

他再次觀察天橋上匆匆面孔,像一個醫生,

開始對面孔後的故事感興趣。

他們都有病,自己也是。

他們都精確地抵達火車站,沒有太多停留,

就快速找到自己的站台、鐵軌。

他看到一張總面孔。凝視漸漸空白,

仍找不到與面孔相近的事物——

“荒野”、“沙灘”、“瀝青”、“破桶”、“紅薯”,

哪怕窮盡想像與詞。這就是結果。

他聞到了咖啡味道,

摘下眼鏡擦汗,模糊地看見自己的影子,

其實,就是為了“取悅一個影子”。

人物評價

太阿是自覺意識非常明確的詩人,對建構獨立的詩歌體系有清晰的要求,這當然支配了他的寫作向著自己設計的方向發展,也由此讓我看到,在互為補充的意義上,他在這本詩集中的任何一首詩,實際上都指向其他的詩,而其他的詩均是另外的詩的支撐、加強和推進。我的意思是說:就一本詩集而言,太阿在這部作品中收穫了最飽滿、豐富、有效地完成度,她應該當得起太阿希望的,成為“證詞”的意願,至少我在其中看到了這一點的充分實現。

——孫文波

太阿比奧登還吟遊主義!但諸如見證這樣的詞,在我們的詩歌文化中已有被用爛了的嫌疑。詩的見證,經常淪落為用見證對詩歌放冷槍的舉動。所以,開始我還有點擔心,擔心太阿作為一個有著敏銳的嗅覺的當代詩人,會陷入到詩和見證的俗套中去,難以自拔。但通讀之後,我發現我的憂慮是多餘的。太阿的詩確實重構了一種詩的見證。更為可貴的是,這些見證源自一個真實的生命的體會和觀察,它們視野廣闊,閱歷豐富,見識深刻,呈現了更隱秘的心靈的想法。

——臧棣

在我看來,太阿最出色的詩學能力,體現在他對詩歌內在空間複雜性的建構上。這種複雜性,由他漫長遊歷中的視覺擷取、從龐雜物象中不斷剝離而出的史學氣質、語言運動造成的時空迴旋效果等揉鑄而成,充溢著多聲部的迷人混響。而他在對這種複雜性的駕馭上,保持著氣定神閒的平峻語調、和細部構造上的精準用力,其控制力可謂令人側目。

——陳先發

太阿是近些年來具有突出創作成就的詩人。他的詩力圖上接詩騷傳統,下聯歷史現實,既不乏來自傳統的憂傷,又不乏得之於現實的劇痛。在太阿的所有詩歌努力中,如何用現代漢語吸納漸行漸遠的事物、傳統、情緒,顯得格外引人注目,也格外動人心魄。太阿遊走於鄉村與城市,傳統與現代,但呈現出來的文本既古舊又新鮮,既古樸又現代。太阿努力的方向值得讚賞。

——敬文東