簡介

天體地球動力學又稱天文地球動力學。是用天文手段研究地球各種運動狀態及其力學機制的一門學科。 天文學

天文學研究內容

地球

地球地球的運動狀態受到地球各圈層的物質運動、地球的內部結構和物理性質、地球各圈層間的相互作用、地磁場和重力場的結構及其變化等因素的制約,其主要表現為自轉軸方向既在空間變化(歲差和章動),也在地球內部移動(極移),以及自轉速率變化。這些運動的力學機制牽涉到地球內部的結構、物理性質和物質運動,如地核與地幔、地幔與地殼的相互作用;地磁場和重力場的精細結構及其變化;地球水圈和大氣圈的大規模物質運動;地球所在的宇宙空間中的引力場和電磁場的作用以及地球和太陽系的起源和演化等。因此,天文地球動力學是天文學與地學相互交叉、相互滲透的一個新的分支學科。

內涵

用天文學的方法、理論和資料監測、檢測、分析和研究地球的整體與局部運動和變化

(地球自轉變化、章動歲差序列、板塊運動、地球潮汐形變、地殼的冰期後回彈、地球質心位移、地球重力場時變性、海平面變化等)。 從天體間的相互作用中尋找地球變化的動力學和物理學原因。

研究課題

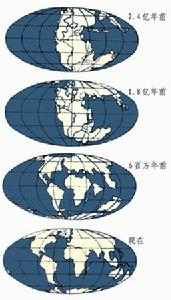

大陸漂移過程示意圖

大陸漂移過程示意圖② 極移的規律和機制:大地震和地極自由擺動(張德勒擺動)的關係;地極自由擺動的激勵機制和弛豫周期;長期極移軌線及其機制;極移頻譜分析;非極變化的影響等。

③ 板塊運動及其推動力:大陸漂移的歷史和現狀;板塊邊界的形成;板塊內應力的形成;地幔對流、重力分異、地球自轉速度變化、極移等對板塊運動的影響等。

④ 固體潮和地球彈性參數的確定 固體潮的延遲值和地質構造的關係;固體潮在天文觀測中的反映;由固體潮確定地球彈性參數等。

⑤ 地球重力場及其變化:綜合人造衛星和宇宙飛船的各種觀測資料與地面上重力觀測資料以確定重力場的精細結構和研究地球形狀等。

⑥ 地球內部結構對地球運動的影響:液態核對章動、極移、固體潮的影響;建立地球內部結構模型等。

⑦ 數據處理和數學模型 觀測誤差的研究;在強噪聲中檢測弱訊號的方法;高解析度的頻譜分析;觀測數據的最佳擬合和數學模型的確定等。

手段與方法

手段:現代空間測量技術

全球定位系統(GPS)、衛星雷射測距(SLR)、甚長基線干涉(VLBI)、海洋衛星測高技術(SAT)、綜合孔徑雷達(SAR)、精密測距測速系統(PRARE) 、衛星集成都卜勒定軌和無線電定位系統(DORIS)等等。

方法:衛星動力學、天體測量學、天體力學、數據處理,還涉及:彈性力學、流體與磁流體動力學、地球物理、大氣動力學、海洋動力學、物理大地測量學、廣義相對論動力學以及非線性動力系統基本理論等等。

必要性

一、航空航天精密定位的直接需要

空間探測器

空間探測器1、空間探測器的軌道精密確定

2、高精度參考系的建立與維持

3、高精度高時空解析度的地球引力場的建立

二、與全球環境變化密切相關(監測領域)

1、電離層

2、大氣環境、天氣預報、氣候異常(El Nino,La Nina)、洪澇災害

3、海洋、海平面變化、黑潮、洋流變化

4、地殼形變、地震

三、促進天文學和地球科學的交叉發展

1、空間天文觀測技術為地球科學研究提供了新的監測手段

2、天文地球動力學監測到的地球自轉變化以及地球的局部變化提供了地球各圈層豐富的變化信息,為地球科學某些問題提供精確的整體約束和外部檢驗。

3、天文學研究的地球自轉理論需要地球科學發展地球整體模型、海洋環流和大氣環流等模型。

4、促進比較行星學、行星動力學的發展。

5、為天文學提出了新的研究課題

相對論天體力學

相對論天體測量學(包括相對論框架下參考系理論與天文常數系統的定義)

統計定軌理論

地球自轉新理論

意義

小行星撞擊地球

小行星撞擊地球二十世紀六十年代後期以來,空間、雷射、射電技術的發展,使得以厘米級的精度測定地球的自轉運動和地殼運動成為可能,從而大大推進了實踐和理論工作。除了人造衛星都卜勒觀測已經廣泛用於地面定位和建立專門的極移服務以外,人造衛星雷射測距、月球雷射測距和甚長基線射電干涉測量等新技術,都在不斷改進,並逐步進入組網聯制的階段。

天文地球動力學主要研究地球自轉速度變化的規律和機制、極移的規律和機制、板塊運動及其推動力、固體潮和地璋彈性參數的確定、地球重力場及其變化、地球內部結構對地球運動的影響、數據整理和數學模型。包括觀測誤差的研究;在強噪聲中檢測弱訊號的方法;高解析度的頻譜分析;觀測數據的最佳擬合和數學模型的確定等。

天文地球動力學是用天文手段測定和研究地球各種運動狀態及其力學機制的一門新興交叉學科。利用各種空間對地測量技術、歸算方法監測和研究地球自身整體(地球自轉和極移)和局部(如大氣、海洋、地殼等)的運動和變化過程的套用。

學科帶頭人

葉叔華

葉叔華1979-1993年任上海天文台台長。從事天體測量和天文地球動力學研究。50-60年代主持中國綜合世界時服務工作,其精度達到國際先進水平。70-80年代,致力於觀測新技術的建立,組織中國天文台參加國際地球自轉聯測,推動天文地球動力學研究,90年代組織中國國內有關學科與各部門承擔國家攀登項目“現代地殼運動與地球動力學研究”。2008年主持亞太地區空間地球動力學計畫(APSG)和上海天文台天文地球動力學研究。 獲國家和省部級成果獎6項。

其它任職情況:

全國人大常委會委員

上海市人大常委會副主任

中國科協副主席

上海市科協主席

國家攀登項目《現代地殼運動和地球動力學研究》首席科學家 。

相關學術會議

2007年6月21日是中國科學院上海天文台葉叔華的80華誕,她是中國著名的天文學家和天文地球動力學研究領域的奠基人之一,為中國天文地球動力學研究和人才培養事業做出了傑出的貢獻,在國內外享有崇高的聲譽。為弘揚老一輩科學家嚴謹的治學態度、高尚的思想品德和卓越的學術成就,激勵中青年科技工作者為發展中國天文地球動力學科學事業而努力奮鬥,定於2007年6月21-23日在上海市舉辦“天文地球動力學最新進展學術研討會暨葉叔華先生八十華誕慶典會”。會議期間將為葉叔華院士舉辦隆重的生日慶典,同時邀請著名學者作中國在天文地球動力學科研領域的最新進展的學術報告。

參考書目

[1]《地球十講》 傅承義編著;科學出版社;北京,1976