作者簡介

鄭楓,1980年生,寫字者、媒體人,大學期間曾編輯出版過音樂書籍《穿過骨頭撫摸你》、《斷弦的耳朵》、《在最美的夜晚停留》;大學畢業後遊學法國兩年,走遍大半個歐羅巴,歐遊身影出沒在香港文藝短片《楓丹白露》中。崇尚達摩流浪者、夢旅人的生活而不可得,但始終牢記“永遠年輕,永遠熱淚盈眶”!

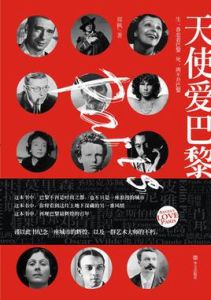

內容簡介

前言:最為綿長,巴黎記憶

一、他們,在當下的巴黎

吉姆·莫里森:永遠年輕,永遠熱淚盈眶

杜拉斯:話多的女人,說不完……

薩特和波伏娃:愛了就永遠吧

鮑里斯·維昂:我要往你的墳墓上吐唾沫

薩繆爾·貝克特:荒誕的酷老頭

皮雅芙:最是璀璨時,玫瑰盛開

伊夫·蒙當:在巴黎的天空下歌唱

塞吉·金斯伯格:我愛你,我不再愛你

亨利·薩爾瓦多:時光流逝,所有的都流逝,但我們還在愛

弗朗索瓦·特呂弗:他的巴黎,永不落幕

曼·雷:光影魔術,驚異之美

聖埃克蘇佩里:猶如一顆星,朝我們微笑

阿波利奈爾:生活無常,但要笑著死去

莫迪里阿尼:最為曼妙,他畫中的女子

柴姆·蘇丁:在死亡與毀滅中復活

郁特里羅:蒙馬特之子

瑪麗·羅蘭珊:水仙花,開在冬天的巴黎

瓦斯拉夫·尼金斯基:春天的夢旅人,或神的小丑

伊莎多拉·鄧肯:踏上永恆的光榮之路

普魯斯特:把玩時間怪獸的魔術師

埃里克·薩蒂:最美之音藏在時空深處

德彪西:遇見百分之百法蘭西之音

潘玉良:棲身巴黎的中國傳奇

常玉:異鄉的角落,孤獨起舞

二、他們,在遠去的巴黎

凡·高:我的瘦哥哥,火中取栗之人

波德萊爾:罪惡之花,巴黎之美

王爾德:快樂王子,或憂鬱王子,只因過分美麗

維克多·雨果:文壇巨人、情感浪人、中國友人

巴爾扎克:他(拿破崙)用劍開創的事業,我要用筆完成

大仲馬、小仲馬:一個睜著眼睛寫作,一個閉著眼睛寫作

莫泊桑:小職員、登徒子、文學家

左拉:五百年孕育一個他

蕭邦:他有一顆玻璃心,正如一個玻璃天使

柏遼茲:他,復活了貝多芬

海涅:一個最法國的德國人

德加:舞出一片色彩

馬奈:他比我們想像的更偉大

德拉克洛瓦:一頭最浪漫的獅子

伏爾泰:至尊文化領袖

盧梭:愛,是不能忘記的

莫里哀、拉封丹:十七世紀雙傑

後語:

墓地里的守護者

天使愛巴黎

序言

前言:最為綿長,巴黎記憶

記憶在我腦子裡是一棵樹,無數往事是紛紛擾擾的枝葉。有些記憶老去了,就如同衰敗的枝葉,日漸凋落。但有關巴黎的記憶,卻是生長在記憶之樹的主桿深處,綿綿長長,永不凋零。

巴黎記憶還跟一種病相關,這種病叫“巴黎綜合症”(以下簡稱巴黎症),本意是指日本人在巴黎工作或度假時發生的一種精神紊亂狀態。但在我的字典里,巴黎症指的是曾經,或一直居住在巴黎,或從未去過巴黎但極度想去的人,由於對巴黎的無限迷戀,因此產生的一種類似於相思病的病狀,因此總想著死要在巴黎,或者死也要去巴黎。

這種病的發病機率極高,波及人群的範圍極廣,幾百年來,已經有無數巴黎症患者死在巴黎,這裡面有平民百姓,還有許多名人雅士。雖然巴黎症幾乎不會致死,但這些身患巴黎症的人都是享受著一種甜蜜的痛苦、懷抱著綿長的巴黎記憶而死去的,如同死在愛人的懷抱之中。

而死在巴黎的老天使們,擁有自己死後的私密花園,那是巴黎的多處墓地——這裡是巴黎症患者最理想的歸屬,也是巴黎記憶源遠流長的時間之河。在這裡,他們的身軀安睡在巴黎的地底下,他們的靈魂守望在巴黎的天空中,而他們(尤其是名人雅士們)的精神、遺風、甚至他們的巴黎症都還日復一日的影響著巴黎,構築著巴黎的過往,連同現在和未來。

身為一個巴黎症的重症患者,我喜歡去前輩們的私密花園裡閒逛,去呼吸那種悠遠而神秘得幻化成永恆的空氣,去凝聽前輩們竊竊私語著一個虛無的巴黎,甚至把手放在某一個墓上,去觸摸那些塵封已久卻依然鮮活的流年往事,仿佛撫摸一個親人的臉。

我輕輕的坐在私密花園裡,這是巴黎天使的家園,也是依然活著的人們的樂園。在這裡,死,它不是死,而是生的延續,是比生更為高尚的一種狀態,沒有人懼怕,沒有人因此遠離。這裡是名副其實的花園,綠樹成蔭、鮮花點綴、空氣透明,這裡更像是露天雕塑博物館,各種莊嚴的、簡約的、奇特的、美麗的墓應有盡有。人們因此來往於此、休息於此、遐想於此、嬉戲於此,人們依賴著死而生,與鬼為鄰,最後,也安眠於此。

我輕輕的坐在私密花園裡,旁邊,白髮的老人帶著他金髮的小孫子在這裡玩,老人和我並排坐著,輕聲說一句:“Bonjour!(你好)”小孫子蹲在不遠處的樹邊,把落葉一片片撿起,拿過來給爺爺,然後,繼續去撿……樂此不疲;而我們身後的民居里,一個年輕人正在陽台上輕撥吉他,清脆的樂聲一陣陣流淌過來;一輛汽車從遠處駛來,在我們面前停下,一個優雅的女人探出腦袋,說“今天的天氣真美,不是嗎?”然後,笑著走掉;另外一位,退休的老太太,拿著小水桶和刷子又來了,她是自發來清洗名人墓地的……

這就是法國,尤其是巴黎特有的、溫情的墓地文化,我去過其他西方國家的一些墓地,但這樣的溫情,只有在巴黎才發揮到了極致。而且,這種溫情不止在墓地,它儼然是巴黎的空氣,在這座城中無處不在,因此它也成了巴黎症病發的誘因之一。

而老天使們在巴黎的私密花園主要有幾個:拉雪茲墓地(Cimetière du Père-Lachaise,1804年設立)、蒙巴納斯墓地(Cimetière du Montparnasse,1824年設立)、蒙馬特墓地(Cimetière de Montmartre,1825年設立)。還有兩座建築,先賢祠(lepantheon,1791年建成)和榮軍院(Les Invalides,1677年建成),前者是永久紀念法國歷史名人的聖殿,安眠在此的都是一些聲名顯赫的老天使,而榮軍院如今則是拿破崙一個人的巨大墓園。

後記

恐怕,這世上沒有哪座城市擁有像巴黎這么多死去的名人了,皆因這座城實在讓人分過眷戀,對於死者生者來說都是如此。而細數了名人的墓地之後,才發現,在猶如雕塑公園般的巴黎墓地里,名人的墓卻幾乎都是簡單之極的,那些誇張華麗的墓往往都是無名者的。名人啊,生前被迫高調,死後,則主動選擇了低調。

由於我個人的喜好,本書中出現的名人全部是文藝界名人,而且只選擇了區區幾十個頂級名人。但事實上,巴黎墓地里來自各行各業、大大小小的名人數不勝數,幾百,上千個都有,這就要由您自己有機會去慢慢發掘了。隨書附上巴黎地圖,標明了幾大墓地的位置,方便您去尋找,下面再附上巴黎墓地名人錄補充名單,方便您去瞻仰。

拉雪茲公墓:

1.格特魯德·斯泰因(Gertrude Stein, 1874-1946),旅居法國的美國女作家,以海明威為代表的美國文學流派“迷惘一代”,這個說法就是來自於她。

2. 雷蒙·魯塞爾(Raymond Roussel,1877-1933),法國超現實主義作家,他運用在文學上的雙關諧語表達法曾影響了杜尚的藝術創作。

3.喬治·佩雷克(Georges Perec,1936-1982),法國當代著名的先鋒小說家,被譽為法語寫作天才,1978年出版的《生活的使用指南》是法國現代文學史上的傑作之一。

4. 雷蒙·哈第蓋(Raymond Radiguet,1903-1923),法國著名詩人、作家,15歲就在巴黎被喻為“詩壇瑰寶”,著有經典小說《肉體的惡魔》,引起當時法國文壇的廣大迴響,可惜年僅20歲便死於傷寒。

5.保爾·艾呂雅(Paul Eluard,1895-1952),法國超現實主義詩人,一生寫詩和戰鬥,參加達達運動和超現實主義運動,以及反法西斯鬥爭。出版詩集數十種,主要有《痛苦的都城》、《不死之死》、《公共的玫瑰》等。

6.伊凡·哥爾(Yvan Goll,1891-1950),法國現代主義詩人,共出版過十多卷詩作。他主要生活在兩次世界大戰之間,對現代詩歌詩歌感覺的形成做出重大貢獻。

7. 貝科(Gilbert Bécaud,1927-2001),法國歌手、作曲家、演員,法國20世紀60年代搖滾樂的代表人物之一。

8. 阿爾封斯·都德(Alphonse Daudet,1840-1897),19世紀法國著名現實主義作家,小說家,龔(gōng)古爾學院院士,以短篇小說《最後一課》被我們大家所熟知。

9. 畢沙羅(Pissarro,1830-1903),法國印象派大師,是始終如一的印象派畫家,他對印象派的重要意義甚至超過莫奈,他品德高尚贏得所有人的欽佩,在印象派畫家心目中,他是這個鬆散大家庭的家長,是印象派的先驅,因此人們尊稱他為印象派的摩西(上帝的傳喻者、以色列人的領袖)。

10. 修拉(Georges Seurat, 1859-1891),法國畫家,新印象畫派(點彩派)的創始人,代表作有《大碗島上的一個星期日》等

11. 威廉·阿道夫·布格羅(William-Adolphe Bouguereau,1825-1905),法國畫家,19世紀上半葉至19世紀末法國學院藝術繪畫的最重要人物。

12. 比才(G. Bizet,1838-1875),法國作曲家,代表作歌劇《卡門》是法國乃至世界歌劇史上劃時代的作品,是至今上演最多,流行最廣的歌劇作品之一。

13. 貝利尼(Vincenzo Bellini,180l-1835),義大利作曲家,為巴黎的義大利歌劇院寫了歌劇《清教徒》,贏得世界聲譽。

14. 羅西尼(G.Rossini,1792-1868),義大利歌劇作曲家,19世紀上半葉義大利歌劇三傑之一。一生作有大、小歌劇三十八部。其中《塞爾維亞的理髮師》是19世紀義大利喜劇的代表作。

15.伊格納茨·約瑟夫·普萊耶爾(Ignace Joseph Pleyel,1757-1831),古典主義音樂時期奧地利出生的法國作曲家,小提琴家,鋼琴家,樂譜出版商和鋼琴製造商。

16. 謬塞(Alfred de Musset,1810-1857),法國浪漫派詩人、劇作家。16歲成為以雨果為首浪漫主義文藝社成員,被戲稱為“頑皮的小孩”,是女作家喬治·桑的情人之一。

蒙巴納斯墓地:

1. 雷蒙·阿隆(Raymond Aron,1905—1983),法國社會學家、哲學家、政治學家,以批判左派法國思想家薩特(Jean-Paul Sartre)聞名,是薩特的同窗好友和終生論敵,其著作涉及歷史哲學、社會學、政治學、國際關係等諸多領域。

2. 塞撒·巴爾達契尼(césar Baldaccini,1921-1998),法國著名新寫實主義雕塑家,1952年開始以廢鐵鑄造怪誕的昆蟲、動物、人體,並由此成名。

3. 弗雷德里克·奧古斯特·巴特勒迪(Frédéric Auguste Bartholdi,1834-1904),法國著名雕塑家,美國紐約著名的自由女神像的作者。

4. 艾曼紐·勃夫(Emmanuel Bove,1898-1945),20世紀法國最偉大的作家之一,被譽為是“被埋沒的法國作家中最偉大者”。在他短短的47年的生命中,共完成了30餘部長、短篇小說作品,深受貝克特的推崇。

5.保羅·布爾熱(Paul Bourget,1852-1935),被視為19世紀末上流社會的“御用文人”,是法國心理分析小說的鼻祖。

6.蕭沆(Emil Cioran, 1911-1995),羅馬尼亞旅法哲人,20世紀懷疑論、虛無主義重要思想家,是一個天才早熟型,具有詩人氣質的哲學家。

7. 韋科爾(Vercors,原名Jean Bruller,1902-1991),法國畫家、雕刻家和作家,1941年與他人一起創建地下的子夜出版社。相當一批“新小說”運動派作家在20世紀50年代借子夜出版社得以成名,如杜拉斯和貝克特。

8. 吉澤爾·弗倫德〔Gisele Freund,1908-2000〕,徳裔法國女攝影師,被許多人認為是世界上偉大的攝影家之一,擅長人像攝影。

9. 盧德米拉·契琳娜(Ludmila Tcherina,1924-2004),有俄國血統的法國芭蕾舞者及演員,被譽為是當代世界頂尖的芭蕾舞星之一。

10.傑拉德·奧利(Gérard Oury,1919- 2006),法國導演、演員,我們所熟知的是由他執導的喜劇電影《虎口脫險》。

蒙馬特墓地:

1. 龔古爾兄弟,哥哥愛德蒙·德·龔古爾(Edmond de Goncourt,1822-1896),弟弟茹爾·德·龔古爾(Jules de Goncourt,1830-1870),兩人均為法國作家。他們的母親去世前曾叮囑兩人一定要相互依靠,於是他們放棄了一切個人空間,連結婚都不予考慮,始終生活在一起,直至弟弟先行去世為止。為了紀念早逝的弟弟,哥哥設立了龔古爾文學獎,現在是法國最著名的文學獎,也是世界文學最重要的獎項之一。

2. 達麗達(Dalida,1933-1987),法國悲情歌后。作為義大利人的後裔出生於埃及開羅,成年後當選埃及小姐,後來因機緣巧合到巴黎發展歌唱事業,從而大紅大紫,成為一代傳奇女伶。

3. 司湯達(Stendhal,原名Marie-Henri Beyle,1783-1842),法國傑出的批判現實主義作家,以作品《紅與黑》而被我們熟知,他的墓志銘也很獨特,寫著“寫作過、戀愛過、生活過”。

4.特奧菲爾·戈蒂耶(Théophile Gautier,1811-1872),浪漫派詩人,被公

認為唯美主義的“始作俑者”,他認為“唯有毫無用處的東西才是美的……”

5.瑪麗·杜普萊西(Marie Duplessis,1824-1847),小仲馬作品《茶花女》的原型。

帕西墓地:

1. 納特(Yves Nat,1890-1956),法國鋼琴大師,作曲家,也是一個天才型的音樂家,四歲習琴,七歲登台。

2. 夏米娜德(Cécile Chaminade,1857-1944),法國女性作曲家,一生約公開了400首作品,是女性作曲家中最令人矚目的。

3. 蕾尼·維維安(Renee Vivien,1877-1909),生活在巴黎的英國女詩人,但自認是法國人,並被認為是法國第一個女詩人,也是一個同性戀者。

聖旺墓地(Cimetiere de St. Ouen):

蘇珊娜·瓦拉東(Suzanne Valadon,1865-1938),法國女畫家,畫家郁特里羅的母親。

摘要

吉姆·莫里森:永遠年輕,永遠熱淚盈眶

“搖滾騎士”吉姆·莫里森死時才28歲,那么年輕,於是我就感覺他離我們最近,於是倒敘巴黎就從他開始。

但老實說,我不相信莫里森死了,我寧願相信那個傳說:他其實是裝死,然後改頭換面,化名為Mr. Mojo Risin跑到非洲去了。那是他的精神導師,法國天才詩人阿爾蒂爾·蘭波曾經流連過的地方。他來巴黎是因為蘭波,也同樣因為蘭波而去了非洲,他在歌曲《野孩子》(wild child)中唱到:“還記得我們在非洲的日子嗎?”

我這樣想並不是因為我是莫里森的狂熱分子,不希望他死去,僅僅是因為,我覺得這種作風很“莫里森”,他這樣的人就會做出這樣出人意料的事情來。但不管是否真是這樣,他作為“吉姆·莫里森”確實已經死去多年,死在巴黎,葬在拉雪茲。

在拉雪茲墓地,10個走進來的年輕人,至少5個以上都是朝莫里森的墓去的。而他的這個墓,30多年來,多次變換:最初是以“吉姆·莫里森”之名下葬,現在變成他的原名“詹姆斯·道格拉斯·莫里森;最初墓碑上刻著他的身份“詩人、歌手、作曲家”,現在變成一句希臘語,翻譯過來是“忠於自己的心靈”;曾經墓上還有他的一個頭像,現在被偷了;曾經墓上有各種塗鴉,現在被刷得乾乾淨淨;曾經這裡跟別的墓沒什麼兩樣,現在獨獨這裡被一根鐵鏈圍起來,為的是隔住那些瘋狂的冬粉,告訴他們,不得靠近,膜拜請在鐵鏈之外……

千變萬變,不變的是每天從世界各地前來膜拜他的歌迷、追隨者們,不變的是這個“死去”的莫里森。讓我們還是回到他“死”的那天吧!

1971年7月3日凌晨,在巴黎馬黑區(Le marais)的波泰麗大街(Rue Beautrellis)17號,女友帕米拉發現莫里森“死”在浴缸里。官方是這樣記載她的證詞的:“那天他是半夜一點到家,當時我在洗盤子,他看上去氣色不錯。然後我們聽了一會兒音樂,大約是在兩點半睡的覺,那晚我們沒有做愛。在3點鐘左右,我被他呼吸時發出的怪聲吵醒,我推醒他問是否需要叫一個醫生來,他說不用,隨後他起身去洗澡,他讓我繼續睡,說他沒事。我也不知睡了多久,醒時發現他不在身邊,我跑進浴室,看到他躺在浴缸里,好像睡著了……他的頭沒有浸在水裡,而是靠在浴缸邊上,我試圖將他拖出來,但拖不動……”

莫里森“死”前在巴黎待了4個月,從1971年3月到7月——我想,對他之前28年的人生來說,這4個月絕對是最寧靜、最平和的4個月。他剃掉了他的黑鬍子,這樣巴黎人就認不出他來了——其實這個時候的他,已經虛胖浮腫,已經不是那副經典的英俊憂鬱的王子形象了,要認也不好認。他每天在寓所里等著暖暖的陽光投射進來,或者在家中安靜地寫詩,或者閱讀。他說,他來巴黎的最大願望就是能隱姓埋名地寫詩——他一輩子最熱衷的都是寫詩,而非搖滾,他更願意別人稱他為詩人,而不是搖滾歌手。他為何選擇巴黎呢,因為他覺得巴黎是當時世界上最後一個文化堡壘(或許,現在仍然是),隨便跟一個計程車司機都可以輕鬆地談起音樂或文學,他已經徹底厭倦了美國的淺薄、輕浮和喧鬧。所以他就來了,來追尋他最熱愛的詩人蘭波的足跡。

不在家寫作的時候,他就出去漫步巴黎,他喜歡像一個普通遊客一樣,在巴黎的大街小巷逛來逛去;喜歡在馬黑區的浮日廣場(Place des Vosges)閒坐——在這裡,他可以躲開整個世界——噢,這也曾經是我最愛流連的巴黎場所之一;喜歡上西岱島,四處遊走有如探險——愛巴黎的人,都會愛上西岱島的。他常常沿著家附近的聖安托萬街(Rue St. Antoine),走過那些他經常光顧的熟食店,走過希佛利大道(Rue de Rivoli),去最熱鬧的聖日爾曼區(St. Germain desPres)、聖米歇爾廣場(The Place St. Michel)。他甚至在那裡,投身到遊行示威的學生群體中去。夜晚則跟在美國差不多,都是在酒吧或俱樂部度過,但他幾乎不吸毒了,卻喝大量的酒。

在巴黎的日子,他徹底遠離了金錢、名聲、舞台,遠離了浮躁的一切,他只是一心一意地關注詩歌,關注他的文化理想。蘭波曾說過:我的生命曾經是一場盛宴/在那裡,所有的心靈全都敞開/所有的美酒紛紛溢出來。

沒錯,在巴黎的莫里森,綻放了他的心靈之花,沉默成迷,在寧靜的靈魂深處咀嚼那些黃金般的句子,儼然就是一個純粹的詩人。他寫道:

我要離開這裡

你去哪裡?

去黎明的另一面

請不要追逐雲霞

寶塔和寺院。

堅持生命

我們的激情將會開花。

我們不能發明自己的國度

豪華的紫色王座,欲望的席位

我們必須在生鏽的床上相愛。

在巴黎之外,舞台之上的莫里森,作為搖滾歌手、經典搖滾樂隊大門的核心人物,是個極具魅力的王子,又是一個危險的瘋子。你看他吧,身穿樣式典雅的黑色皮衣或白色襯衫,一頭捲髮、一對憂鬱深邃的眼睛,在間奏或前奏的時候,慵懶地搖擺著,或靜佇台上,像極了優雅高貴的獅子王。隨著樂聲響起,這隻打盹的獅子王一躍而起,高唱:來吧,寶貝,點亮我的火焰/讓整個夜晚燃燒/猶豫不決的時刻結束了/再沒時間沉溺於泥潭……

世界於是隨著燃燒、沸騰。但瞬間,他又換了模樣,變成一翩翩公子,深情款款地唱出:我將永遠愛你/直到天空不再下雨……

我們再來放大一下這個時候的他的面容吧,看看我們文章最前面的這張照片吧,這是他最著名的肖像,標誌性的照片。他的姿勢,似乎是被吊起——人們通常想像成像耶穌一樣被釘在十字架上,健康年輕的體魄半裸著,一頭長髮凌亂地捲曲著,筆直的鼻子高挺著,薄薄的嘴唇緊閉著,雙頰因瘦削有點內陷,而那雙眼睛,深陷在眼窩裡,發出穿透人心的犀利目光,也是勾魂的目光。這張臉,怎么能說不完美?完全就像從古希臘的雕塑中走出,怎么能不迷倒眾生?

而就在你還沉浸在他的激情歌唱中、陶醉在他的完美面容上時,他突然的舉動又讓你瞠目結舌。1969年,在美國邁阿密的演唱會上,這個瘋子還沒上台就已經喝醉了,還嗑了迷幻藥,上台後,他問道:“你們想看我的老二嗎?”觀眾們還沒反應過來,他已經一把拉開自己的褲鏈……為此,他以“有傷風化”的罪名被判刑2年零4個月,這場官司直到他死,都還沒結案。而在此之前,幾乎他的每次演出都要引發糾紛,出動警力。

他就是個瘋子!瘋子!尖銳!極端!永不妥協!他的一生就像是在永不掉頭的高速路上急速前進!但如果他不是瘋子,也就沒有大門,沒有搖滾史上這支無比重要的樂隊,從1967年到1971年,他和樂隊成員們一共完成了6張專輯,迅速把這支樂隊推上世界搖滾樂之巔。這個世界上的奇蹟,大都是瘋子締造的——正因為他是瘋子,所以我說,假死,改頭換面繼續生活這種事情,他是絕對做得出來的!但他卻說:“我並不瘋狂,我只是熱愛自由!”是的,為了獲得自由,必須付出瘋狂的代價,但這永遠非常人所能為之。面對他,你只能驚嘆,卻難以追隨。閒話一句,難以追隨卻還是有眾多人追隨,國內一支地下樂隊的主唱也曾多次在演出中拉開自己的褲鏈,甚至脫光身上的衣服,赤裸裸地向莫里森致敬……