信息

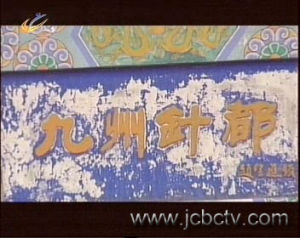

大陽手工制針業省級Ⅷ-5 大陽被譽為“九州針都”

大陽被譽為“九州針都”概述

.

. .

.遍及每個家庭的手工制針給當地民眾帶來了諸多實惠。除春種秋收外,每家每戶的老幼都可參與製作,一個家庭是一個小生產作坊,流水作業。每年十月初一吃一頓小米乾飯“瞪眼食”後,麻油燈下徹夜連作,錘敲鑽磨,此起彼落,整個大陽便成了全民制針廠。西大陽吳神巷寶居的大部分樓上就是舊時制針工房。東、西大陽的不少老宅是大陽手工制針業的歷史見證。

為酬答神靈的保佑和上蒼的饋贈,東、西大陽先後修起了“針翁廟”,這是全國絕無僅有的,它不僅是當地老百姓祭祀奉神之處,也是針行結集議事和成品包裝銷售之地。人們把“針翁廟”視作保佑財源的聖地,每年在廟裡的舞台上要唱“神戲”。“西針翁廟”補修碑記里說經營制針的字號有“本鎮三十九、上村十、中村五、下村九、南莊八、河東三、灣里三、史村一、趙莊一”。東鎮的自號更多,總計有二、三百家,那時大陽是周圍百里內無業農民的就業之地,他們賃屋而居,與大陽男女老幼一起加入了手工制針行業。鴉片戰爭後,大量外國洋針侵銷到中國市場,大陽手工制針業才逐步走向蕭條,直至衰敗。2006年,“大陽傳統手工制針技藝”被公布為“山西省第一批省級非物質文化遺產”。

歷史

大陽鎮手工制針業始自於明嘉靖年或嘉靖年以前,到鴉片戰爭後的第一次世界大戰前止。前後長達三個多世紀,明朝末年,清朝中期是大陽手工制針業的鼎盛期,直接影響著這一方的經濟、文化和冶鐵業。並形成了地域性的“針文化”。手工制針工藝,據說有72道工序,一般是由經營針行的購進鋼絲剪斷,扎把送交家庭手工業者逐戶加工,各執一藝,流水作業,最後仍轉回針行包裝出售。從鋼絲到成品,非一家和數家可單作獨攬。所以逐漸在大陽村形成了家家戶戶投入,家無剩餘勞力,婦孺皆可勞作的繁榮景象。有《賣針歌》唱道:“頭號針能納千層底,二號針能縫萬件衣,三號四號老常用,五號鋼針雖然小,大家小戶離不了……”。 史料

史料大陽手工制針業的起始年代久遠,因為大陽有優越的採礦、冶針條件,適應於手工制針業生產。在封建社會自給自足的自然經濟發展中,大陽手工制針業的興起,給這一方土地的農民帶來了諸多實惠。大陽在明清時被喻為九州之針都。這裡的手工制針遍及幾乎每個家庭,還影響到周邊的村鎮。這裡形成了世代不衰的針行針市。有的家庭代代以賣針為生。為酬答神靈的保佑和上蒼的饋贈,村民們修建起了全國僅有的“針翁廟”,“針翁廟”不僅是先民們祀奉神靈之處,也是針行結集議事和成品包裝銷售之地。

大陽鋼針隨著晉商的足跡銷往了全國各地,並遠銷西歐伊朗等地。根據針翁廟補修碑和始皇廟碑所記,大陽鋼針西北以榆林府為中心轉銷大西北,南路以周家口為中心轉銷華南,北以北京為中心,銷往蒙古,黃河流域和長城內外是主要的銷售市場。鴉片戰爭後,中國門戶大開,大量的外國機制鋼針傾銷中國市場,大陽手工製作的圓孔鋼針滯銷,手工制針走向破產。歐戰結束,洋針再度大批進口,大陽手工鋼針製造業徹底停止了生產。辛亥革命後,晉城大紳士馬駿的長子辦晉城大德針廠,也引進了外國的機器,但生產的鋼針性軟,也無市場,不到兩年大德制針廠倒閉。

興盛數百年的大陽手工制針業的興起與沒落的背後有其社會發展大背景,總結大陽手工制針業的發展史無疑是中國手工制針史中的重要篇章。

大陽手工鋼針

《辭海》中對“引線”的解釋:“縫衣針俗稱引線,中國自製曰草針,舶來品謂之洋針,草針以山西省晉城縣大陽鎮所產者為最多。”大陽傳統手工制針技藝是建立在對鋼的柔化處理基礎上的,即著名的“地下土圓爐煉鋼法”,煉出的鋼富於延性,可以拔成鋼絲,為制針的材料。我省晉城市澤州縣的大陽鎮歷史上因手工制鋼針而享譽天下,被譽為“九州針都”。

.

.據說大陽鋼針的製作技藝是由明嘉靖年間裴尚書的族人裴某發明的,後人於是把裴某尊奉為“針翁爺”,在大陽先後修起東、西兩座“針翁廟”,人們把“針翁廟”視作保佑財源的聖地,定時要在廟裡的舞台上唱“神戲”,酬答神靈的保佑和上蒼的饋贈,這在全國是絕無僅有的。針翁廟不僅是當地老百姓祭祀奉神之處,也成為了針行結集議事和洽談銷售之地。如今針翁廟已不復存在,只留下了殘存的根基和一塊“西針翁廟”補修碑,碑記里記載當時制針的有“本鎮三十九、上村十、中村五、下村九、南莊八、河東三、灣里三、史村一、趙莊一”。遍及每個家庭的手工制針給當地民眾帶來了諸多實惠,除春種秋收外,每家每戶的老幼都可參與製作,一個家庭是一個小生產作坊,流水作業,每年農曆十月初一吃一頓小米乾飯“瞪眼食”後,就在麻油燈下徹夜連作,錘敲鑽磨,此起彼落。

大陽手工制針業的興起與當地得天獨厚的採礦、冶煉條件有著直接的聯繫,優越的採礦、冶煉條件促進了大陽手工制針業的迅速發展。到明末清初,大陽手工制針工藝已日臻完善,形成了一整套的工藝流程。制針技藝的發展是當地先民在利用豐富的煤鐵資源,並借鑑了成熟的條爐、炒爐、坩堝煉鐵技術基礎上的一項偉大的發明創造:用坩土做成絲狀模具,把在條爐內燒紅的鐵塊熔成鐵水後倒入絲狀模具內錘打成型,再經過深加工後就變成了“扎把鐵鋼絲”,然後截絲、分段,經過反覆錘打、捻細、打孔、鑽磨、拋光,最後包裝上市。

大陽鋼針隨著晉商的足跡銷往了全國各地,並遠銷到西亞的伊朗等地,針商們獲數倍利潤,大陽先民也因制針而富。明末清初不僅每個大陽家庭都制針,針行、針會比比皆是,鼎盛時期達300餘家。最具代表的傳承家族有:裴家、馬家、李家。而且各地的淘金者紛紛擁向大陽,大陽周圍百里外來者賃屋而居,與大陽的男女老幼一起加入了手工制針的行業。直至民國年間,還有不少針商趕著駝隊,馱著鋼針從內蒙古換回大批良馬,大陽鋼針銷售渠道之廣,參與人數之眾,堪稱為一大壯舉。鴉片戰爭後,大量外國洋針侵銷到中國市場,大陽手工制針業逐步走向蕭條。

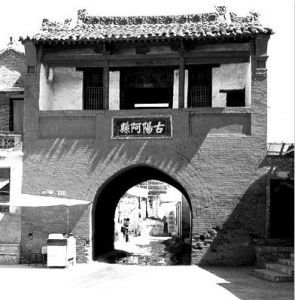

大陽傳統手工制針技藝從興起到衰敗,前後長達三個多世紀,開創了一個地域內全民制針群體傳承之先例,它的興起與沒落的背後有社會發展的歷史大背景。如今大陽傳統手工制針技藝已經遠去,“九州針都”的門樓成為老一輩人心中念想的符號,圓孔的大陽手工鋼針已難尋一根。