古鎮簡介

大圩古鎮

大圩古鎮大圩是水路交通樞紐,更是著名的集市貿易集散地,東有潮田新河,與福利的馬河相接;西連相思河,可至永福;北面的灕江貫串著桂林、興安、陽朔、平樂、梧州,可上達湖南,直下廣州。

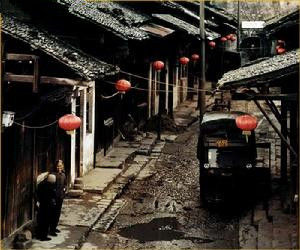

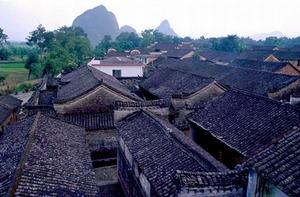

大圩還是歷史悠久的古鎮,始建於明的單拱石橋萬壽橋,仍雄跨鎮南;清代建築的高祖廟、漢皇廟和廣東、湖南、江西會館等,以及長達5里的青石板路,鎮上的青磚青瓦樓房,都成為古老圩鎮的見證。

大圩四周有社公山、景山、磨盤山。鎮西毛洲,四面環水。大圩還是盛產柑橘橙袖的大果園,風景優美,田園如畫。明代解縉的《大圩》詩“大圩江上蘆田寺,百尺深潭萬竹圍;柳店積薪晨晏後,壯人荷葉裹鹽歸”,雖隔了幾個世紀,但他用細膩筆觸所白描的大圩,至今仍能給人以古樸、優美、恬靜、繁榮的感受。

2001年建設桂林至磨盤山碼頭旅遊公路時,在大圩鎮發現了一個罕見的古墓群,7座古墓排列成天上的北斗七星狀,而且各墓封土堆的大小與星星的亮度有關聯,這在國內還是首次發現。古墓群位於大圩鎮馬山東麓(俗稱七星坡)。當地老百姓流傳,此墓群是靖江王的宗室--附近村屯中朱姓人的先祖墳墓。

雖然古墓與七星的關係至今還是一個謎,但從古墓中出土陶盒、陶罐、青銅劍、鐵斧和石璧等隨葬品看,關於此墓群是靖江王宗室之墓一說系謬傳,它與1974年發掘的平樂銀山嶺戰國至西漢墓有相似之處,應屬同一時期的墓葬,有多方面的研究價值。

大圩古韻猶存,幽靜古樸,有當年“黃李廖高四大家”控制桂北一帶經濟命脈的商業秘密吸引著眾多旅遊客,更有七星古墓讓人著迷。

古鎮歷史

大圩鎮

大圩鎮明清時,大圩已是南北商賈雲集之地,各種商行應有盡有,明初解縉詩曰"大圩江上蘆田市,百尺清潭萬竹圍,柳店積薪晨昏後,壯人荷葉裹鹽歸"。清為桂林東鄉"水陸碼頭",抗戰時期有"小桂林"之稱,各地商人在此均建有會館,有名的廣東、湖南、江西會館及清真寺等。

到民國初期,大圩已形成八條大街,即:老圩街、地靈街、隆安街、興隆街、塘坊街、鼓樓街、泗瀛街、建設街。沿江亦形成十多個靠碼,有"逆水行舟上桂林,落帆順流下廣"之說。

鋪面商號有"四大家"、"八中家"、"二十四小家"之稱。體現出當時大圩的繁榮狀況。如今,沿江約2華里的老街多用青石板鋪設路面,基本保持當年的格局和風貌,風格別具。很多的建築保持較好,如高祖廟、清真寺、祠堂、廖宅(東方街47號)、黃宅(民主街28號)、李宅(民主街37號)等等,有二進、三進的深宅大院。長約1公里的青石板街、河卵石拼花的道路依舊古香古色,街區之間的隔火牆,沿街騎樓,可拆卸的木結構鋪面等,使沿街的古風依舊。此外,鎮內還有許多名人的活動遺蹟,當年孫中山北伐時,到桂林設立大本營就是在大圩塘坊碼頭(1921年12月4日)起岸,並在江邊扎台發表演說。靈川最早的中共組織--中共桂林東鄉區委員會和中共毛村支部就是1928年8月在大圩建立的。毛洲磨盤山下還有清末抗法、抗日名將台灣巡撫唐景崧的墓地。鎮內有萬壽橋,始建於明朝,重建於清光緒二十五年(1899),單拱石橋,位於馬河與灕江匯合處,橋體穩健古樸,為縣重點保護文物。

民居特點

民居結構

民居結構大圩鎮中的民居建築南低北高,臨江依山而建,多為三進、四進式建築,外通碼頭、巷道,內通商業古街。

每棟房子設計十分合理,集商、住於一身,均由門前、天井、正房、廂房、後院組成。靠街的一般作鋪面從事商業,有樓梯可上二層。往裡走是天井,一般都栽有花草,利於採光;天井後是正房,高大寬敞,供著神像及祖宗牌位,是主人活動、會客的地方;兩邊是用來居住的廂房。正房、廂房的門窗上都雕有花紋;正房後有門可到後院,後院臨江並建廚房和廁所,有石階可到江邊取水、洗衣。

石板路旁的房子多為青磚、青瓦的兩層明清建築,歷史滄桑隨處可見。每棟房子設計十分合理,集商住於一身,均由門前、天井、正房、廂房、後院組成。靠街的一般作鋪面從事商業,有樓梯可上二層。往裡走是天井,一般都栽有花草,利於採光;天井後是正房,高大寬敞,供著神像及祖宗牌位,是主人活動、會客的地方;兩邊是用來居住的廂房。正房、廂房的門窗上都雕有花紋;正房後有門可到後院,後院臨江並建廚房和廁所,有石階可到江邊取水、洗衣。到大圩,萬壽橋是必去的地方。萬壽橋詩建於明代,是一座石塊砌起的石拱橋,橋面的石頭已被磨得溜光發亮,間雜些許小草,古樸自然。橋的西面是灕江,是欣賞灕江及對岸螺螄山的極佳位置。

地理位置

父子岩

父子岩臨川縣大圩鎮位於國際旅遊名城桂林市東南13公里處,距靈川縣城30公里,地處灕江中游,在灕江北岸由西向東沿江而建,古風濃郁,是廣西四大古鎮之一。大圩鎮地理坐標為東經110024'30''--110025'30'',北緯250 10'50''--25011'05''。行政區劃面積193.78平方公里,總人口5.29萬人,其中鎮區常住人口1.5萬人,耕地35.2公頃。下轄17個村委會,1個居委會,161個自然村。行政區域面積193.7平方公里。大圩古鎮北通湘、贛,南達梧、穗,為桂林東郊商品集散地。曾名長安市、蘆田市,通稱大圩。漢代已形成小居民點,北宋時已是商業繁華集鎮,明為廣西四大古鎮之一。風景秀美有特色,美麗端莊為影視人所青睞,許多影視劇都選為外景,前後幾十部。大圩古鎮北通湘、贛,南達梧、穗,為桂林東郊商品集散地。曾名長安市、蘆田市,通稱大圩。漢代已形成小居民點,北宋時已是商業繁華集鎮,明為廣西四大古鎮之一。其商業初興於宋,曾設稅官;中興於明,其商業初興於宋,曾設稅官;中興於明,清光緒三十一年《臨桂縣誌》稱"水陸碼頭"抗日時期有"小桂林"之稱,趕圩人數高達1萬餘人,泊船多達二、三百艘,地方商業文化積澱深厚,特色鮮明。地方商業文化積澱深厚,特色鮮明。明清時,大圩已是南北商賈雲集之地,各種商行應有盡有,明初解縉詩曰"大圩江上蘆田市,百尺清潭萬竹圍,柳店積薪晨昏後,壯人荷葉裹鹽歸"。清為桂林東鄉"水陸碼頭",抗戰時期有"小桂林"之稱,各地商人在此均建有會館,有名的廣東、湖南、江西會館及清真寺等。

行政區劃

大圩鎮距桂林市城區15公里,靈川縣城區30公里,交通便利,全鎮17個村委,5.29萬人口,是典型的農業大鎮。轄大圩社區和敢興、嵅村、大圩、高橋、上橋、雄村、下張、澗沙、南積、西馬、朱家、李家、毛洲、秦岸、袁家、茯荔、廖家17個村委。

經濟發展

大圩鎮

大圩鎮城郊型農業遠近聞名

大圩是桂林城郊最大的商品蔬菜基地、綠色優質稻基地、草莓基地、提子基地、梨桃基地和瘦肉型豬繁養基地,其中以大圩草莓基地和秦岸提子基地為中心的旅遊觀光型農業,在桂林市遠近聞名。2005年全鎮農業總產值1.47億元,農民人均純收入3490元。

鄉鎮企業蓬勃發展

大圩鎮黨委、政府堅持以招商引資為載體,以項目建設為支撐,強力推進工業化進程。通過實施"強鎮、富民、活市"可持續發展戰略,全力營造良好的投資環境,形成"安商、親商、優商、富商、愛商"的良好氛圍,努力打造"保姆型"政府,工業化進程明顯加快。2005年全鎮完成工業總產值2.28億元,共引進項目17個,契約協定資金101240萬元,實際到位資金12044萬元。目前全鎮共有大小企業1403家,占地近6000畝的鐵山、石門兩個工業園區成為了中外客商創業的樂土和投資的聚集地。

特產美食

小鎮最值得品嘗的美食是當地的河魚,剛從灕江里打撈上來,肉質細嫩,湯鮮美無比。不過現在也沒有世外桃園,現代的商品觀念也貫穿到當地人的生活中,在通往碼頭的過道、老街兩旁有許多的小商販,擺攤賣乾魚、小吃、旅遊工藝品等等。

民間風俗

靈川狗肉

靈川狗肉大圩古鎮的風味小吃及傳統的文化、娛樂、和民間習俗,也使遊人留連忘返。端午節,大圩的龍舟賽是傳統的項目,桂劇、彩調、龍船歌、送船歌等等,更是人們喜愛的傳統曲目。

大圩鎮飲食文化依託靈川美食,具有濃郁的地方特色,以正宗的狗肉系列和大圩灕江清水魚為主,眾多美食之中,尤以正宗靈川狗肉為最。特別是1991年榮獲中國首屆民文化博覽會“最佳飲食文化獎”後,更是名揚天下,蜚聲中外。形成了南狗(靈川狗肉)北鴨(北京烤鴨)的中國飲食文化大觀。

大圩古鎮的釀酒從明代開始就很出名、至今為止很多桂林市民仍然對當地的土米酒讚不絕口。酒的度數從28度到55度不等,口感純正、醉也不上頭是大圩古鎮土米酒的特徵。酒糟還會用來餵豬,基本沒有什麼浪費的現象。

旅遊景點

大圩鎮依託桂林市這座國際旅遊文化名城,採取保護與開發並重的措施,高標準做好旅遊開發這篇文章。古鎮悠遠的歷史、人文景觀和旖旎秀美的自然景觀相得益彰,成為大桂林旅遊圈中的一個旅遊新亮點。境內有磨盤山、竹江兩個內、外賓旅遊碼頭,灕江古東景區、千年古鎮區、磨盤山景區、狄青平南石門古戰場遺址、毛洲、江洲、秦岸生態旅遊農莊、奧園水印長廊及附近的冠岩景區等均屬桂林旅遊休閒和度假的最佳之地。每年到大圩旅遊的國內外遊客近50萬人次。

主要景觀

萬壽橋

大圩鎮

大圩鎮鎮內有萬壽橋,始建於明朝,重建於清光緒二十五年(1899),單拱石橋,位於馬河與灕江匯合處,橋體穩健古樸,為縣重點保護文物。古樸的大圩鎮,使電影"劉三姐"在此取了很多外景,近年來十幾部電影,電視劇均在這裡進行外景拍攝。另外,鎮人的風味小吃及傳統的文化、娛樂、和民間習俗,也使遊人留連忘返。端午節,大圩的龍舟賽是傳統的項目,桂劇、彩調、龍船歌、送船歌等等,更是人們喜愛的傳統曲目。所有的風貌和習俗如今依然存在,有的更賦予了新的內容和含義,是大圩商業文化和傳統文化的一個縮影。

虹式單孔拱石橋,它單拱昂立,橫跨馬河(澗沙河),東接泗瀛洲,西連青石板街,遠望似青龍臥江,近看橋影如月,氣勢非凡;與兩岸古樸的民居相依,具小橋流水的典雅嫵媚。始建於明萬曆年間,距今四百多年。初為木結構三拱板橋,後毀於水災,清初修復。光緒二十八年(1903年),重修為單拱石橋至今。橋全長29.6米,高7.1米,淨跨16.8米,兩邊各有二十餘級台階,橋面以青石板嵌成,兩側有護欄,四角有四個造型美觀別致的石獅(文革中被毀),總體造型非常美觀。清末民初,作為桂北水運碼頭的大圩,商貿繁榮。萬壽橋旁的隆安街(今東方街)及一側的河灘就是大圩的主要墟場。清真寺

清真寺位於大圩鎮生產下街,乾隆四十年(1775年),為便於宗教生活,穆斯林民眾捐資募資初建該寺。後屢有修繕,光緒二十年(1904年)重建。原寺共有三部分,占地約2.7畝,因修桂海鐵路拆除兩部分。現大殿為木樓式建築,禮拜殿在樓上,下層為大廳,廳後兩側為廚房、浴室,廳側建有套間,為教長休息室。整個木樓占地127平方米,建築面積190平方米,全寺建築總面積600餘平方米。民國時期,李梅斌教長於1933年在寺內倡辦兒童經文夜校,後改為回民國小,回漢兼收,成達師範南遷桂林後又改為成師二附小,成為完全國小,直至1958年合併於大圩國小。該寺在新中國成立前有寺產水田20畝,旱地6畝,房屋數間,新中國成立後參加土地改革交公,僅靠日益會和清真屠宰場收人支付寺內及辦學費用。1957年後宗教生活被迫停頓。1978年以來,在政府資助和桂林教親援助下,對寺內建築分期進行維修,面貌有所改觀。近年又成立了寺管會,雖未聘阿訇長期就任,每年三大節日、齋月特拉威哈拜均能正常進行。該寺坊教民近300戶,2800餘人,均屬回族.

古東瀑布

古東瀑布

古東瀑布拾級而上欣賞這神秘之水的魅力或是腳踏一雙防滑草鞋攀行於八瀑九潭之間,盡情觸摸大自然,讓人不知不覺中心曠神怡,塵心盡釋。

巍巍青山兩岸走,小小竹排江中游。坐上竹排在古東水窪上輕輕滑行,劉三姐的歌聲迎面飄來:“且問朋友哪裡來,古東水窪坐竹排,有心與我對一對,莫學陶李羅秀才。”悠揚的歌聲,俊美的三姐,青碧的山光水色讓人如入夢境。

石板路

大圩鎮

大圩鎮大圩鎮上的石板路大概有15000塊青石組成,路旁的房子多為青磚、青瓦的兩層明清建築,歷史滄桑隨處可見。每棟房子設計十分合理,集商住於一身,均由門前、天井、正房、廂房、後院組成。靠街的一般作鋪面從事商業,有樓梯可上二層。往裡走是天井,一般都栽有花草,利於採光;天井後是正房,高大寬敞,供著神像及祖宗牌位,是主人活動、會客的地方;兩邊是用來居住的廂房。正房、廂房的門窗上都雕有花紋;正房後有門可到後院,後院臨江並建廚房和廁所,有石階可到江邊取水、洗衣服。

古鎮所有的房屋都是磚木結構,房門是一排木板,早晨把木板拿掉,家裡的一切是透明的;到了晚上,再把木板裝上,就與外界隔絕了。這些房屋,每棟都有數百年的歷史。走在石板鋪成的街道上,房前有“咕嚕嚕”吸著水煙的老人以及趴在老人腳邊打瞌睡的黃狗;肩上站著兩隻魚鷹的漁夫穿著草鞋,從你身邊走過,去江邊捕魚;有相鄰的婦女在拉家常,時間仿佛在這裡放慢行進的腳步,生活顯得非常平靜,然而卻很溫馨。

踏著石板路漫步在古鎮老街,你仿佛又回到了從前,兩旁的老房子向你訴說著一個又一個古老的故事。古鎮上現在還保留著許多竹編作坊、草鞋作坊、草醫診室、老理髮店等一批古老店鋪。閒著無事的老人或是坐在街邊看些發黃的老書,或是聚集在一起喝茶打牌,平靜地生活著,也有的老人做些力所能及的活計,如裝配直流頻閃燈等。

石板路建於民初,沿岸而建。長2.5公里,寬2米,多用青石板鑲鋪而成,總計用料1.5萬塊;其中0.5公里為卵石鋪築。古風古韻,現基本完好。沿路建房,磚木結構;高檐長台(鋪台),前店後室,窄深如筒,俗稱“筒子屋”。沿路共設8街:老圩街、地靈街、隆安街、興隆街、塘坊街、鼓樓街、福興街、泗瀛街。后街名多有更易。

碼頭

明代解縉的《大圩》詩,“大圩江上蘆田寺,百尺深潭萬竹圍;柳店積薪晨昏後,壯人荷葉裹鹽歸”,相隔了幾十世紀,但他細膩筆觸所白描的大圩,仍給人以古樸、優美、恬靜、繁榮的感受。

石板路在臨河的古街邊上,密集分布著賣米碼頭、鼓樓碼頭、秦聚利碼頭、五福碼頭等10個碼頭。在賣米碼頭,可以看到清光緒六年(公元1881年)的修建石碑,碑文上的字跡清晰可見。沿江亦形成十多個靠碼,有"逆水行舟上桂林,落帆順流下廣"之說。鋪面商號有"四家"、"八中家"、"二十四小家"之稱。體現出當時大圩的繁榮狀況。如今,沿江約2華里的老街多用青石板鋪設路面,基本保持當年的格局和風貌,風格別具。很多的建築保持較好,如高祖廟、清真寺、祠堂、廖宅(東方街47號)、黃宅(民主街28號)、李宅(民主街37號)等等,有二進、三進的深宅大院。長約1公里的青石板街、河卵石拼花的道路依舊古香古色,街區之間的隔火牆,沿街騎樓,可拆卸的木結構鋪面等,使沿街的古風依舊。此外,鎮內還有許多名人的活動遺蹟,當年孫中山北伐時,到桂林設立大本營就是在大圩塘坊碼頭(1921年12月4日)起岸,並在江邊扎台發表演說。靈川最早的中共組織--中共桂林東鄉區委員會和中共毛村支部就是1928年8月在大圩建立的。毛洲磨盤山下還有清末抗法、抗日名將台灣巡撫唐景崧的墓地。

碼頭自清至民初,共建成13個碼頭,順江排列為:壽隆寺碼頭、更鼓樓碼頭、清真寺碼頭、社公碼頭、石雞碼頭、大碼頭、渡船碼頭、獅子碼頭、塘坊碼頭、五福碼頭、秦聚利碼頭、鼓樓碼頭、賣米碼頭。一般長10米,寬3-4米,石砌,伸入江中,楔入街巷;其功能各有不同。如鼓樓碼頭多裝運白果、桐油、茶油、食鹽、火油、布定、日用百貨等大宗商品;賣米碼頭裝運大米;大碼頭水面寬平,為竹筏仃泊、起運處;塘坊碼頭為古代水驛塘坊,供官船停泊登岸用;另有陶瓷、藥材、制酒、人渡等等。現有5座碼頭保存較好,其餘多淤損。

商家

商家至清未民初,大圩商家形成黃、李、廖、高四大家、八中家、二十四小家,其資本約占全鎮商業資本的82%。四大家商號為黃源順、裕和昌、廖忠源、廣昌均,多經營水面行、山貨、布、米、鹽。外有投股、坐莊於桂林、梧州,內則聯姻結義,控大圩商業命脈。

會館

大圩鎮

大圩鎮民居大圩鎮現有居民1250戶,5120人。現存建築中,明、清、民國時期建築占65%以上;其中東方街(即泗瀛街)明、清、民國建築可達80%以上。其典型民居有:

廖宅

建於清未,地址在今建設街31號,原主廖忠源,四大家之一。兩進建築,二層磚木結構,建築物中雕刻有詩、詞、書、畫,工藝精美;飛禽走獸等吉祥圖飾,栩栩如生。

周宅

原主周三合,為清代中葉大圩富商之一。地址在塘坊碼頭西側今民主街31號,建於清代中期。三進、木樓,臨江,鋪台臨街;庭院內有三杈鐵樹,人稱“鐵樹王”,以及魚池、花壇等。

大圩鎮

大圩鎮位於民主街37號,緊鄰塘坊碼頭,二進,三層,雕花門窗,二層窗欞金漆“欲學晏子,仰慕陶公”8字,民國十五年建。

高宅

原主高廣昌,四大家之一。地址在今鎮政府食堂和大圩街委會。原為四進,今存一進。前為“廣昌均”綢緞布鋪台,後為染坊。

黃宅

原主黃廣源,地址今民主街28號。清代建築,三進,臨街為鋪台,內部構件雕工精美。

榮譽稱號

2000年被評為自治區文物保護單位;

2002年被列為自治區204個重點建設鎮之一;

2003年5月被列入建設部、科技部"小城鎮建設科技示範項目";

2005年9月和11月分別被授予"中國歷史文化名鎮"和"中國農村改革典型鎮"榮譽稱號。

旅遊指南

萬壽橋

萬壽橋位於桂林市東郊,距市區15公里。在桂林汽車總站乘坐“桂林-冠岩”或“桂林-大圩”的專線車到大圩古鎮,4.5元左右。古鎮不設門票,自由參觀全天開放;遊覽時間約1個小時。

交通:

A、到桂林,桂林汽車站有班車直達靈川縣大圩鎮,只有15公里的路程。票價在5元左右。

B、在桂林火車站旁邊的桂林長途汽車總站坐開往冠岩的專線車。40分鐘左右即到達,票價約4.5元

吃住:

可以選擇在大圩鎮吃飯,返回桂林居住。

門票:

免票,全年適合旅遊。

保護政策

大圩鎮按照"保護古鎮老區,建設開發新區"的思路,大圩籌資2.6億元,按規劃投入城鎮建設,先後完成了過境路亮化工程、新區主幹道、垃圾室內中轉站、停車場、占地1.3萬平方米的中心廣場的建設,城鎮基本實現了硬化、綠化、淨化、亮化和美化,城鎮功能日趨完善。

![大圩鎮[廣西壯族自治區桂林市靈川縣大圩鎮] 大圩鎮[廣西壯族自治區桂林市靈川縣大圩鎮]](/img/d/a68/nBnauM3XzITOyMDMzATM1QjN4QTM4YDOyMTOzQTNwAzMwIzLwEzLzQzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)