拼音

wàiguōchéng英文

Outercity

簡介

圖為現存高度為26.62米的統萬城遺址西城西南隅台(資料圖片)。(記者 李明翻拍)

圖為現存高度為26.62米的統萬城遺址西城西南隅台(資料圖片)。(記者 李明翻拍)外郭城,中國古代都城的重要構成部分,是都城內面積最大的部分,功能為居民商業區,同時也作為國都的外圍,拱衛皇宮安全。

外郭城內有南北向大街8條,東西向大街14條。街道的兩側都設排水溝,並種植榆、槐等行道樹。其中通往南三門和連線東西六門的六條大街是主幹道,寬度大都在百米以上。最寬的朱雀大街達155米,是城市的南北中軸線,以之為分界,城東屬於萬年縣,城西屬於長安縣。

縱橫交錯的道路將外郭城分作了110坊(隋稱“里”)。各坊面積不一,南北長在500-838米之間,東西寬在550-1125米之間。每座坊的四周都築有圍牆,大坊一般開四門,內設十字街,小坊則開東西二門,設一橫街,街寬都在15米左右。根據考古發掘了解,十字街將一坊分為四區,在每一區內都還有一小十字巷,把整座坊分成十六個小塊,分布著民宅、官邸、寺院和道觀等。各坊均採取封閉式管理,坊門有衛兵把守,晚間會實行宵禁。

長安城中遍布著佛寺和道觀,總持寺、莊嚴寺、興善寺、玄都觀等都占據整坊之地。其它著名的慈恩寺(大雁塔)、薦福寺(小雁塔)、青龍寺等也都擁有大片地皮。考古過程中還發現了城內的許多隋唐窯藏,其中何家村(興化坊)出土的271件金銀器,是中華人民共和國成立以來,出土唐代金銀器數量最多、價值最高的一批。

外郭城內有東市(隋稱都會市)、西市(隋稱利人市)兩座市場,各占兩坊之地。兩市大小几乎完全相同,南北長約1025米,東西寬約927米。市場有圍牆,開八扇門,內有井字形街道和沿牆街道,將市內分為9區。每個區都四面臨街,店鋪沿街而設,有飲食店、珠寶店和手工業作坊等。長安城的商業大都集中在這兩座市場,其它各坊內也有一些零散的商業設施。

長安城內主要有四條溝渠,名龍首、清明、永安和漕渠,分別從東南西三面引渭河的支流入城,提供生活和環境用水。前三渠開鑿於隋初開皇三年(583年),漕渠開鑿於唐天寶元年(742年)。

特點

圖為考古人員正在研究統萬城遺址出土的石磨。 (記者 李明 攝)

圖為考古人員正在研究統萬城遺址出土的石磨。 (記者 李明 攝)隋唐長安城總體上是中軸對稱的格局,宇文凱設計時參考了西魏北齊鄴城南都和北魏洛陽城的布局。城市建設過程中,還附會《易經》中“乾卦六爻”的說法,根據龍首塬分為六條崗地的特點,安排了功能不同的建築。此外,在城市的邊緣規劃了園林區,既可美化環境,又可成為民眾的遊覽場所,是中國古代城市史上的一大創舉。

唐長安城的形制是中國古代城市、尤其是都城建設的典範,歷代有許多文人學士進行過考證和研究。盛唐時期韋述的《兩京新記》、宋代宋敏求的《長安志》、程大昌的《雍錄》、趙彥衛的《雲麓漫鈔》、元代李好文的《長安圖志》、清代徐松的《唐兩京城坊考》等著述,都對唐長安城進行過系統的研究和闡述。北宋的呂大防還曾將唐長安城的布局作圖刻石,以期永垂後世。現此圖雖僅存一部分,但仍有著很高的參考價值。

唐長安城在當時也影響了鄰近國家的都城建設。渤海國上京龍泉府就是效仿了長安的規劃。日本國的平城京、平安京不僅形制和布局模仿長安,就連一些宮殿、城門、街道的名字也是襲用了長安城的相應名稱。

大夏國都確實存在外郭城

發掘現場。(資料圖片)

發掘現場。(資料圖片)統萬城遺址位於陝西省靖邊縣北部,是十六國時期匈奴族建立的大夏國留下的一座都城遺址。因其所處的特定歷史時期、複雜的民族關係及其都城所在地特殊的地理環境,一直受到歷史、考古界的關注。記者昨日從陝西省考古研究院獲悉,一直被學術界懷疑是否存在的外郭城,已被考古發掘證實確實存在,同時發現了西城三門、護城壕等,其輪廓基本清晰。

外郭城為刀把形

經過多年的考古調查勘探,統萬城的基本結構已經搞清楚,分為東城和西城,均為長方形,兩城中間共用牆隔開,其中西城是宮殿區,王公貴族在此居住,保存較好;而東城則為大臣、一般老百姓的居住地。東、西城四隅都有高於城垣的寬大的長方形或方形隅台。

長期以來,學術界對統萬城是否存在外郭城存疑。昨日,陝西省考古研究院統萬城考古隊隊長邢福來介紹說,經過考古調查勘探,外郭城已經被找到,基本確認其呈現刀把形,周長13865.4米,面積7.7平方公里,西北部凸出,城垣走向與東西城城垣基本平行。

外郭城現僅殘存東北城角墩台,從城垣連線看,城角均非直角。與東西城非同時建成一樣,外郭城恐也非一次建成,從殘存城垣看,東部城垣寬達8米,西部只有1米多。外郭城的發現使得學術界對此問題的討論塵埃落定。

夯土城牆建在沙層上

邢福來說,經測量,自基礎以上,西南隅台現存高度為26.62米,底部長約35米、寬約26米。調查發現,城牆夯土基礎下為純淨的原始細沙,這就說明,統萬城建立在沙層上。建立在沙層上,而且是完全的夯土城牆,可以歷時1600餘年而存留20多米,這在國內都屬罕見,也可證實當時對於城牆修建的質量有著極高的要求。

關於統萬城的監工殘忍刻薄,用錐子錐入牆內一寸就將築城的人殺死的記載一直未得到過證實。

多種防禦設施護衛城內安全

考古調查勘探發現,西城的防衛設施十分密集,有瓮城、護城壕等。考古勘探發現西城的三個瓮城,即西瓮城、南瓮城、北瓮城。考古工作者對西瓮城進行了發掘,其南北長38.5米、東西寬22米,瓮城內長30米、寬20.7米,深10米。

從發掘情況看,該瓮城至遲在隋代城門已坍塌,門洞以夯土塊封堵,瓮城內成為廢墟。西門發掘中宋代地層普遍有一層灰燼、木炭塊等,從而證明宋太宗淳化五年(公元994年),下詔毀廢統萬城的記載不虛。

城外還有用夯土建成的護城壕,現存壕堤頂部低於城牆基礎表面3.7米。護城壕剖面呈鍋底狀,寬11.5米,其中壕溝寬7.1米、壕堤寬2.2米,現存深度2.2米,經鑽探壕溝底部夯土厚達0.8米。

據悉,對於統萬城的發掘還將繼續進行,考古工作者已經對整個城的結構了解清楚,還將從城門找到城內的主要道路,然後通過主要道路了解城市街道布局,再從街道布局推測了解城內主要建築的位置,從而對該城有一個更深入的了解。

護城壕內並不蓄水

考古人員經鑽探,發現西城城垣外南、西、北三面,東城北、東兩面都有護城壕。護城壕是在原始沙層上先挖好壕溝,然後用與城牆相同的土以平夯築成,內壁光滑,製作極為規整。已清理的護城壕北高南低,走向與城牆保持平行。

“圍繞東西城一周的護城壕可能就是一條幹溝,壕內並不蓄水。”邢福來告訴記者,他們經過觀察發現,可礪刀斧的夯土遇水即軟,現存城垣遭破壞最甚的就是下雨時牆體表面水留下的地方。另一方面,並不蓄水的護城壕,兩壁光滑,其實很難逾越,發掘時工作人員不藉助梯子等工具上下極為不便。

統治者多食羊肉

“統萬城作為大夏國都歷史短暫,只有區區15年。發掘出土的大多為唐、五代及宋代遺物。宋以後遺物極為少見,疑為大夏遺物的有各種建築材料。”邢福來拿出一件八稜柱型的石幢殘塊,惋惜地告訴記者,這件殘石幢出土於西門瓮城內唐代堆積層,當為唐或之前的遺物,可惜只存少量文字。記者看到上面“元年從西國來遷…涉流沙故來…”的字樣清晰可見。

“不管西國究竟在哪裡,我們覺得石幢所涉及的人物可能來自西域,沙漠當指今新疆一帶的沙漠。”邢福來說,從僅存的寥寥數語可以看到,石幢的主人於元年從西域來到統萬城。

統萬城曾遍布沼澤

眾所周知,統萬城遺址沉睡在毛烏素沙漠南緣,但邢福來卻認為,統萬城建立時這裡應該是一片遍布沼澤的草地。他介紹說,赫連勃勃曾經北游到達契吳(今統萬城一帶),嘆曰:“美哉斯阜,臨廣澤而帶清流。吾行地多矣,自嶺以北、大河以南,未有若斯之壯麗矣!”說明這裡生態環境的變化當在建城以後,可能隨著植被的破壞,風卷沙粒逐漸掩埋了統萬城。

隋唐洛陽城

隋唐洛陽城遺址

隋唐洛陽城遺址是隋、唐兩代的都城,由外郭城、皇城、宮城

隋唐洛陽城是隋、唐兩代的都城,由外郭城、皇城、宮城以及東城、含嘉倉城、圓璧城和曜儀城等小城構成,規模宏大,布局有序。

隋唐洛陽城的外郭城,現已探明南寬北窄,平面略近方形。南城牆長約7290米、東城牆約7312米、北城牆約6138米、西城牆約6776米,周長約27.5公里;除西城垣沒設城門外,東、南、北三面共開8門。東牆自南向北為永通門、建春門(隋曰建陽門)、上東門,南牆自西向東為厚載門、定鼎門(隋曰建國門)、長夏門,北牆自東向西為安喜門、徽安門。其中定鼎門是隋唐洛陽城的正南門,遺址位於今洛龍區趙村西,門址寬28米。考古工作者在這裡發現有唐代城門兩側的夯土墩台、三個門道、門道間的夯土隔牆、西闕和石砌水道等,定鼎大街是主幹大道。城內街道縱橫交錯,形成棋盤式的里坊布局。目前在洛河南已找到55坊、洛河北發現9坊,大部分里坊面積一致,約0.5平方公里。1992年10月,文物考古工作者對位於今洛陽市南郊獅子橋村附近的白居易故居履道坊進行了發掘;2003年秋,又對茹凹村附近的溫柔坊進行了全面考古發掘,此舉對研究隋唐時期的里坊制度、里坊網結構和布局提供了難得的資料。

皇城位於外郭城的西北隅、宮城之南,正南門曰端門。著名的上陽宮位於皇城西南角,在今洛陽市支建街一帶。在該遺址內發現的廊房夯土基址,位於水池南岸中部,自東向西延伸至水池西岸,中間以水榭與北岸廊房相連。

宮城在皇城北部,整個城址近方形。宮城城門目前探明五座,其中包括宮城正門應天門和北門玄武門。應天門,隋稱則天門、紫微宮門,唐稱應天門、神龍門、五鳳樓。該遺址位於今周公廟和洛陽日報社之間,定鼎南路從門址中間穿過。經考古發掘,這是一組由門樓、垛樓、闕樓組成,其間以廊廡相連的大型建築群。

從應天門至玄武門的連線,為宮城的中軸線,在其附近已發現六座大型夯土基址,其中二號台基為武則天時期所建明堂遺址,位於今中州路與定鼎路相交的東北角。考古工作者在此清理出明堂台體和巨型柱坑,台體平面呈8邊形,巨型坑底部有巨型礎石,由四塊長方形巨石拼成。在定鼎北路和唐宮路交界處發現的圓形建築基址,是在圓形夯土台基上建立起來的,台基中間有一石砌圓形坑,直徑為14.18米。還相繼發現了徽猷殿、九州池等重要遺蹟。

東城位於皇城、宮城以東,其東牆宣仁門位於今老城西大街,已經發掘,為一門三道。含嘉倉城為隋唐兩代國家大型糧倉,位於隋唐洛陽城東城以北,總面積約四十三萬平方米。在含嘉倉城的東北部和南半部,已探明糧窖二百八十七座,東西成排,南北成行。西北部為生活管理區,東南部為漕運碼頭。按其排列情況,整個倉城內應有四百餘個倉窖。

隋唐洛陽城的宮城、皇城偏居全城西北隅,使得都城中軸線西移。隋唐時期凡設定宮殿的城市,除長安外,大多沿用洛陽建宮城於西北之制,如太原、揚州、成都古城等。隋唐洛陽城的總體規劃設計還為相鄰的日本等國所效仿。

南京明城牆

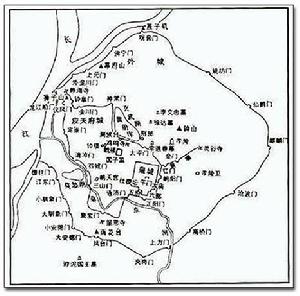

明代南京城垣簡圖

明代南京城垣簡圖從內到外由宮城、皇城、京城、外郭四重城牆構成。數百年的滄桑,宮城、皇城、外廓三圈城牆已毀壞殆盡,惟有高大的京城牆,除城門等木構建築不復存在,城牆依然屹立。所以,現在通常所稱的“南京城牆”、“南京明城牆”即指京城牆。

南京城的修建可以分成四個階段。第一階段是在鐘山的西南麓新築皇城和改築南唐以來的金陵舊城;第二階段是自舊城的西北端沿外秦淮河向北築新城牆直到龍江關(今下關);第三階段是建造聚寶、三山、通濟各主要城門,以及玄武湖旁城牆和各主要街道;第四階段是建造外郭城。

宮城和皇城:遷三山填燕雀

宮城,俗稱“紫禁城”,為都城核心,偏於南京京城的東隅,有御河環繞。即今明故宮一帶。

1366年,也就是明朝建國的前兩年,朱元璋下令開始興建皇城和擴建應天府城。劉伯溫等所勘定的宮城位置,雖然位於鐘山的“龍頭”之前,符合封建迷信的要求,但是,由於這一帶是前湖(燕雀湖)的湖身所在,地勢十分低洼,朱元璋只好調集幾十萬民工來填平此湖。由於填湖需要大量的土石,故南京民間有“遷三山填燕雀”的傳說。還盛傳在填湖過程中,朱元璋曾把住在湖畔的一個名叫田德滿的老漢,活生生地投入湖中墊底,作為“填得滿”的“吉兆”,後來又封他為“神”。

經過艱巨的填湖工程,地基問題才算基本解決。為了避免地基下沉,當時曾經採取了在城牆下部鋪墊巨石,以及在宮殿下面打進密集的木樁,並鋪砌磚石結構的大型下水道等措施。然而,到了朱元璋晚年的時候,宮殿地基的下沉現象就很嚴重。整個皇宮的地勢,顯出南高而北低,今午朝門以南一帶較高,以北則較低。按照封建迷信的說法,這很不利於後代,甚至會“絕後”。這時,朱元璋已經年老力衰,追悔莫及,只好在一篇《祀灶文》中哀嘆說:他本想再一次遷都,但已力不從心,只好聽天由命了。後來,某些封建史學家也附會說,朱元璋死後不過4年,他所傳位的皇太孫──建文帝朱允?刪捅黃涫逖嗤踔扉γ?即明成祖)所逼自焚而死(一說是出家為僧,遠走南洋),就是由於南京明故宮“風水”不好的緣故,這當然是無稽之談。

明朝的南京宮城,南北長達2.5公里,東西寬達2公里,平面呈長方形,坐北朝南,分前朝三大殿和後廷六宮兩部分。在宮城城垣上開築城門有午門、左掖門、右掖門、東華門、西華門和玄武門。

皇城是護衛宮城的最近的一道城垣。城垣上開築城門有洪武門、長安左門、長安右門、東安門、西安門、北安門。

皇城和宮城以及所囊括的建築合稱為皇宮。皇宮依照《禮記》五門三殿的舊制,由外向內依次為洪武門、承天門、端門、午門、奉天門,五門之後為“奉天殿、華蓋殿、謹身殿”三大殿──皇城南面的正門叫“洪武門”,在今光華門內稍北處,然後是一條縱貫南北的寬廣御道,稱為“千步廊”。御道的東面,分布著吏部、戶部、禮部、兵部和工部等中央高級行政機構(只有刑部在太平門外)。御道的西面則是最高的軍事機構──“五軍都督府”的所在地。御道中部偏北是“外五龍橋”,橋北就是承天門和端門,今光華門內御道街中段的外五龍橋,還是明代初年的原物,不過橋欄桿是後加的。

承天門和端門相當於北京故宮的天安門和端門,接著就是宮城(紫禁城)的正門“午門”。午門的主要部分現在還矗立在御道街的北端,俗稱為午朝門。此門目前保留有5個城門洞,只是城樓早已坍毀,僅存石柱礎,東、西兩座角樓的城基也於早年被拆。門北還保存有一座“內五龍橋”,是明代的原物。午門主要是傳達聖旨的地方,也是皇帝處分大臣的所謂“廷杖”(即打棍子)之處。至於因罪斬首,一般都是在太平門外的刑部“天牢”或在鬧市中心進行。在承天門、端門和午門一線以東,建有祭把朱元璋祖先的“太廟”;此線以西,還有祭把主宰封建國家命運之神的“社稷壇”。這同北京故宮天安門的東面有太廟(今勞動人民文化宮),西面有社稷壇(今中山公園)的情況是完全一樣的,午門的東北,據說是當年“冷宮”的遺址,宮人有罪者,就被打入冷宮。

午門以內是所謂“前朝”。位於中軸線上的3座主要大殿是“奉天殿”、“華蓋殿”和“謹身殿”,相當於今北京故宮的太和殿。中和殿和保和殿,通稱為“三大殿”。其中奉天殿的規模最大,俗稱“金鑾殿”,皇帝即位和其他封建大典都在此殿舉行,它的遺址就在今中山東路午朝門公園對面的馬路北側。今午朝門公園內所保存的石刻,主要是奉天殿前“奉天門”的遺蹟,以及位於午門和奉天門之間的“內五龍橋”和橋畔的明代碑刻。

“三大殿”以東有“文華殿”,以西有“武英殿”。文華殿的東南,有一座“東華門”,據說當年文官入朝都要從此門出入。武英殿的西南,也有一座相對稱的“西華門”,據說是當年武官入朝的必經之路。現在,午朝門的東、西兩面,還各遺留有一座當年紫禁城的城門。

“三大殿”以北是所謂“後廷”,就是皇帝日常起居的地方。包括奉先殿、柔儀殿、春和殿、乾清宮、坤寧宮和西北角的御花園等,直到後宰門的玉帶河為止。現在,那一帶保存下來的遺蹟,只有當年御花園中的一座假山,俗稱“馬娘娘梳妝檯”。1964年曾在玉帶河西段發現了大量明代的瓷器,說明當年的御廚房就位於“後廷”的西部。據史書記載說,御廚房的灶都是用銅磚砌成的。

京城:依山形水,形制獨特

皇城的外圍,還築有一道都城的城牆以加強防衛。這部分都城的東南角,在通濟門附近與宋元時期的舊金陵城相接。南面的正門叫“正陽門”,就是現在的光華門。從正陽門經過洪武門、承天門、端門、午門、奉天門和三大殿,一直到北安門,都位於一條正南北的中軸線上。東面的正門是朝陽門,位於現在中山門的稍南處,與東華門、西華門和玄津橋(在今逸仙橋稍南處)等,也同在一,條正東西的橫軸線上。北面的正門是現在的太平門,當年主宰刑殺大權的“三法司”──刑部、都察院和大理寺,就位於太平門外的玄武湖濱,俗稱為“天牢”。由於明太祖和明成祖兩代在南京殺了很多人,太平門外的哭聲日夜不絕,所以人們把通向“天牢”的那段太平堤稱為“孤淒埂”。

皇城興修完畢後,朱元璋就著手向北拓寬都城。但是,在開始時他還拿不定主意,究竟是沿著玄武湖南岸的覆舟山和雞籠山麓的六朝建康城北牆向西築呢,還是沿著玄武湖的西岸向北築?從現存的遺蹟看來,起先他是傾向於利用建康城北牆向西延伸到鼓樓和清涼山一帶的。因為今雞鳴寺後俗稱為六朝“台城”的一段城牆,已在明代進行過加固和改築,並在雞籠山的北麓中斷。如果按照這一方案,明初的都城就只有今城的2/3大小。事實證明,朱元璋後來廢棄了這一方案,而沿湖向北築城,這可能予更多地考慮了鞏固江防的需要。但是,這個方案的工程量很大,沿線都是山崗丘陵和人煙稀少的地方。大概是先通過秦淮河的入江孔道,將建築材料從水路運到漢西門(今漢中門稍南)和龍江關一帶,再分段興築,並且充分利用了沿線的黃土丘陵,以增加城牆的高度。最後分別自神策門(今和平門)向南,自今雞鳴寺後解放門向北築“後湖城”,這部分是利用了六朝時的“十里長堤”,從而完成了“應天府城”的全部工程。

這座作為明代初年都城之用的應天府城,城周長度號稱96里,據有關部門實測為67.35華里(33.676公里),是明清時代我國最大的一座城池。即使與同一時期世界範圍內的大城相比,也是首屈一指的,要超過城周29.5公里的巴黎城。

外郭:黃土丘陵土城頭

傳說朱元璋造好應天府城以後,就帶著他的兒子們登上鐘山觀察都城的形勢。他們發現宮城離開鐘山太近,如在山上架炮,皇宮很容易被擊中,而且還有一些重要制高點,如南面的雨花台和北面的幕府山留在城外,對城防非常不利。於是,朱元璋又於洪武二十三年(公元1390年)下令建造外郭城。

這座外郭城主要是利用應天府城外圍的黃土丘陵築成,只在一些防守薄弱地段加砌一部分城牆並開設城門16座,所以俗稱“土城頭”。它的周長號稱180里,實際上只有120華里(60公里)左右,各段磚築的部分加起來約40華里(20公里)左右。

外郭呈菱形,最北城門為觀音門、最東為麒麟門、最南為夾崗門,西邊的外郭城垣未合圍,留下南北兩豁口分別延伸至長江邊。從東郊的麒麟門起,向北經過仙鶴門、姚坊門(今堯化門)、觀音門、佛寧門、上元門,直到江邊的外金川門;從麒麟門往南,經過滄波門、高橋門、上方門、夾崗門、鳳台門、大小安德門、大小馴象門、江東門和柵欄門,也止於江邊,其中外金川門和柵欄門是晚明所開的。這就是一般所說的南京有“外城門十八”。現在,這座外城已於早年被毀,但人們仍然使用這些城門的名稱來作為當地的地名。