概述

外資銀行

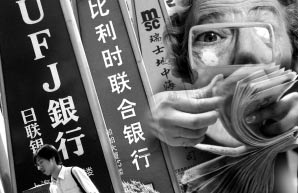

外資銀行外資銀行是指在本國境內由外國獨資創辦的銀行。外資銀行的經營範圍根據各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩定本國貨幣,對外資銀行的經營範圍加以限制;也有些國家對外資銀行的業務管理與本國銀行一視同仁。它主要憑藉其對國際金融市場的了解和廣泛的國際網點等有利條件,為在其他國家的本國企業和跨國公司提供貸款,支持其向外擴張和直接投資。外資銀行有的是由一個國家的銀行創辦的,也有的是幾個國家的銀行共同投資創辦的。

發展現狀

第一階段

1979年日本輸出入銀行在北京設立了中國第一家外資銀行代表處,拉開了首都銀行業對外開放的序幕。首都外資銀行發展經歷了四個階段:1979年到1995年,以代表處形式存在,主要從事與代表外國銀行業務相關的聯絡、市場調查、諮詢等非營業性活動;1995年底到2004年,以外國銀行分行形式存在,開始經營外幣項下商業銀行業務,在此階段共有24家外國銀行分行在北京開設分行;2004年12月到2006年12月,外資銀行業務由外幣延伸至人民幣項下;2006年12月至今,實施“分行與法人並行,法人導向政策”,取消對外資銀行經營人民幣業務在地域和客戶對象上的限制,已有摩根大通、友利、韓亞、德意志、新韓、法興等6家銀行改制為在京註冊法人,轄內34家分行中已有19家改制為法人銀行分行,其餘15家外國銀行分行中也有4家即將改制。

外資銀行發展

外資銀行發展第二階段

首都外資銀行自開始從事經營性業務即第二發展階段以來,資產、業務、網點規模持續快速發展,截至2008年6月底,在京外資銀行資產總額1987.36億元人民幣,較1996年底增長12.64倍;貸款餘額739.23億元人民幣,較1996年底增長10.25倍;存款餘額767.89億元人民幣,較1996年底增長22.20倍;網點由1995年底的5家外國銀行在京分行發展成6家在京註冊法人、19家我國註冊法人銀行在京分行、15家外國銀行在京分行、28家支行。步入第四發展階段,即實施法人導向政策以來,外資銀行在京經營的廣度和深度得到了大力拓展,改製法人銀行已成為在京外資銀行發展主流,截至2008年6月底,已開業各法人銀行北京分行資產總額占轄內外資銀行資產總額達76.72%;各項貸款占比78.61%;各項存款占比90.71%。

風險管理

隨著資產、業務、網點規模的不斷擴大,為有效解決業務發展與管理能力不匹配問題,外資銀行開始將部分授信審批、風險管理職能開始由境外移至境內,一些經驗豐富的資深管理人員與技術人員從境外被派遣到境內工作。特別是改製法人逐步建立健全包括董事會及下設的相關專業委員會和高級管理層的公司治理架構,在戰略決策、預算管理、風險管控等方面相對獨立於境外母行。

浦東外資銀行集聚效應

浦東外資銀行集聚效應中信嘉華銀行在改制後董事會下設了由母行董事組成的信貸風險管理委員會,並從母行派遣資深的風險管控人員加強子行的風險管理工作;出於集中風險管理需要而將境內分行改制為外資法人銀行,如三菱東京日聯銀行、瑞穗實業銀行通過改制也大大加強了在華機構的管理;摩根大通在改制後派遣亞太區的首席行政官和營運長分別擔任子行董事會的非執行董事和監事,提升了決策效能,並在子行設立了2名風險控制經理,負責子行在市場風險、操作風險、外包服務管理、信息科技風險管理、業務災備應急計畫管理等方面的風險管理工作;東亞銀行改制後成立單獨的中國戰略部,制定該行中國的發展戰略,並提交本地董事會討論通過,而母行戰略部不再制定中國發展戰略。

共謀發展

來自中外資銀行和各監管機構的專家共議後危機時代中外資銀行的轉折和發展,就巨觀經濟、國際銀行業變局、中外資銀行競爭與合作、中國銀行業監管警示這四方面進行了深入的研究和探討。在巨觀方面源於美國的次貸危機演變為一場大規模的金融危機突襲全球,國民經濟研究所所長樊綱發表主題演講時表示,中國在這一輪全球新一輪經濟衰退中,也受到衝擊,但是全球危機對於中國也有一個正面影響,就是終於意識到儲蓄率太高是無法長期維持的。必須要進行財政等多方面改革。

外資銀行可以交易黃金

外資銀行可以交易黃金中國的銀行在此次金融危機中終於因為審慎而獲得了回報,躲過了一劫。但是未來中國經濟仍然必須避免落入“趕超陷阱”,關鍵應該要保持多種“要素”的增長,包括資本投入、勞動力、市場化改革等多種要素才是增長關鍵。 國際銀行業變局的探討中,銀行界代表認為,整個全球銀行業的格局的確是發生了明顯的變化。國內在金融危機的影響下,經濟成長的速度是有所下滑,受困的銀行業的金融狀況也發生了變化。而在中國的外資銀行的這一部分確實一枝獨秀。下一步外資銀行在中國未來的發展,主要集中在規避國外風險,大力發展中國業務。

理財陷阱

外資銀行一直受到中國大陸投資者的信賴,然而近期卻成了投資者投訴的“重災區”,媒體上頻現內地富豪“聲淚俱下”地控訴某某外資銀行的報導。一時間,外資銀行似乎成了理財市場的眾矢之的。信息不透明、零收益、負收益、甚至坑蒙拐騙誤導投資者,一系列銀行理財產品醜聞正在輿論的推動下演化成一場公共事件。

外資銀行注意陷阱

外資銀行注意陷阱產品複雜

美國金融風暴的一個巨浪把中國的一些富豪拍得稀里嘩啦的,北京就有許多人被美國的“打折”股票騙走數千萬,或上億元的。而全國則被騙人數更為廣大,按著名經濟學家的推測:甚至有不少國企和民營企業深受其害。2007年北京富豪郝婷事件。當時郝婷買了星展銀行的理財產品,短短几個月,她賬戶上的8000多萬資金就化為烏有,而且還倒欠星展銀行9千多萬。而導致富豪們巨虧的均來自外資銀行的一種叫KODA的衍生品。 可以看出KODA是一種收益封頂的衍生產品。購買該產品的投資者來說,他們預期股票市場會上漲,只有這樣他們才能獲利,不過獲利有限。然而一旦標的下跌,投資者就會虧損,此時該產品的槓桿作用會放大損失。 由於收益有限但風險無限,國外的投資者曾經給這種高風險產品起了一個形象的名字,叫“IKILLYOULATER”,中文意思是“我會遲早殺死你”。

產品知情

投資者的投訴主要集中在購買環節,大多是理財經理沒有解釋清楚理財產品的設計結構,沒有全面說明理財產品的風險等等。實際上,理財顧問在向客戶推銷這款產品時,往往並沒有充分向投資者解釋產品的潛在風險,只是片面地說明客戶可以用低於市價一定折扣的價格買入相應股票,使得大多數投資人誤以為自己在銀行的幫助下可以比普通投資者更低的價格買到相同的股票,他們並沒有意識到自己其實並不是買入股票,而是買入了這些外資銀行創設的與證券股票掛鈎的一種金融衍生產品,其投資賬戶的資金並沒有實際買入股票,而是作為保證金與銀行對賭相應股票未來一年期的股價變化方向。