簡介

1908年在撫順拍攝的“夏園行宮”遺址

1908年在撫順拍攝的“夏園行宮”遺址人文歷史

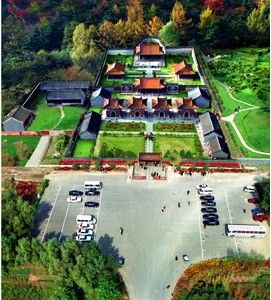

清代,帝王東巡謁祖是其封建政治活動中的一項重大舉措,夏園行宮則是清代帝王東巡祭祖謁陵的駐蹕之所。夏園行宮背山面水,景色秀麗。開始時是為愛新覺羅弘曆第三次東巡而拓建的行宮。

建築結構

夏園行宮的整體建築群占地百餘畝,主要有福綏堂、順宣齋、照殿、阿哥所、垂珠門等。行宮的建築群體雖取材於青磚青瓦,但建築工藝精細,鉚鐫相接,飛檐斗拱,雕樑畫棟。建築群體四周被紅牆環繞,呈現出濃厚的滿族建築特徵。

夏園行宮整體建築的81間殿房按“五福方壽”的吉祥格局落成。宮內各殿房甬道全部採用五級梯階。各建築物檐端取用只獸檐、滾龍脊。夏園行宮背倚龍崗山,面臨蘇子河,分為東、中、西三路,主體建築集中於中路。中路建築共有四重宮院:第一重為“福綏堂”,共5間,兩側各有3間配殿,殿前3間宮門,宮門內有一間垂花門,宮門外東西兩側各有5間朝房,“福綏堂”為皇帝“駐蹕”期間處理朝政的殿堂;第二重宮院“宣順齋”,共5間,為皇帝“寢宮”;第三重宮院“照殿”,又名“七間殿”,為后妃起居之所;第四重宮院為“御花園”。“夏園行宮”東路主要建築有“前阿哥所”、“後阿哥所”,為隨駕皇子起居、讀書之所;西路有“九間房”、“順山房”、“茶膳房”等建築。

| “福”、“壽”是歷代帝王所沿用的吉祥名詞。清代自愛新覺羅玄燁親政起即選吉日,親書“福”字,以賜近臣。其貯筆檀匣,清高宗弘曆御銘曰:“斂時五福,敷鍚庶民,子孫保之,萬稷千春”。對於“五福”,《尚書·洪範篇》記有:“五福即五福之氣,指壽、富、康寧、攸好德、考終命”。 |

物品收藏

作為清代帝王東巡謁陵駐蹕之所的夏園行宮,宮記憶體藏了大批的古玩名畫、珠寶玉器。每次清帝東巡至此,物品均有增設。內務府記錄原文是:“永陵行宮陳設查收己交,己由內務府知會總管立案。永陵行宮陳設玉如意案等項共111件”。

衰敗焚毀

由於下元行宮所處地理位置緊臨永陵,故而從拓建伊始即隸屬盛京內務府轄。派佐領、防禦等官3員,兵40名看守,按月更換。設有專職機構守護,歲歲維修。

鹹豐七年(1857年),清政府對夏園行宮進行了最後一次修茸。此後,清王朝的封建統治內外交困,江河日下,再無餘力對此進行維修。

光緒十四年(1888年),蘇克素護河水泛濫,盡淹宮之一半,垂珠門內,尚屬無恙。

光緒二十六年(1900年),沙俄派兵入侵東北,行宮內的珍玩古物及金銀器皿,被其洗劫一空。

光緒三十年(1904年),日俄戰爭爆發後,新賓一帶盡成戰場,行宮又遭摧殘,沙俄軍隊不僅把夏園行宮當作捕兵營,而且在臨逃時又放了一把大火,從此行宮無存。