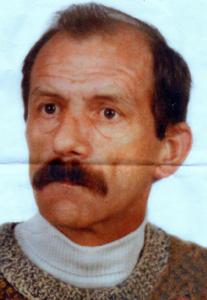

基本信息

簡介塔神像

塔爾科夫斯基生於1932年4月4日,Zavrazhe,Ivanono,USSR(蘇聯,即現在的俄羅斯)

1986年12月28日因肺癌逝世於巴黎。

更多譯名:安德里·塔柯夫斯基、安德列·塔科夫斯基、安德列·塔爾科夫斯基、塔可夫斯基

更多名字:Andrzej、AndreiTarkovski、AndreiArsenevichTarkovskii、AndreiTarkovskij、A.Tarkovsky、AndreyTarkovsky

生平

俄羅斯導演,詩人之子,1954年考入國立莫斯科電影學院,畢業作品是和同學合作拍攝的《小提琴與壓路機》。首部劇情長片《伊萬的童年》獲威尼斯影展金獅獎,其後每部作品均獲得眾多國際殊榮,很多評論家視《安德烈·盧布耶夫》為他最偉大的傑作。1982年脫離蘇聯,1986年因肺癌逝世於巴黎。塔氏作品以如詩如夢的意境著稱,主題宏大,流連於對生命或宗教的沉思和探索。伯格曼評價“他創造了嶄新的電影語言,把生命像倒影、像夢境一般捕捉下來”。作品介紹

塔爾科夫斯基和許多藝術家一樣充滿了矛盾:這是一個曾經對蘇聯電影當局作過“認真、深刻”檢討的人,這是個在威尼斯贏得“金獅獎”後回過頭來蔑視自己的人,這是個四處給總統、首相和政要們寫信求援予以藝術自由的人,這是個不得不低三下四向瑞典女製片人索求低微片酬的人,這是一個才華橫溢每部作品都引起轟動生前生後都飽享盛名的人,這也是一個終其一生雖然有無數想法卻只落實了8部電影的人。除了與眾不同的個性,蘇聯的社會環境也在很大程度上造就了塔爾科夫斯基迂迴、隱忍、私人化的風格。

處在那種封閉、保守、傳統的環境裡,一個藝術家要想不發瘋,只有以夢想作為自己的靈魂出口。從這一點看來,塔爾科夫斯基的每一部電影裡,都有他那並不隱秘的夢想。

在《壓路機與小提琴》這部只有46分鐘的畢業短片裡,影片的最後一場,小男孩坐在桌前,呆呆地看著鏡子中的自己,那影像慢慢變得模糊,突然之間,激越的音樂響起,鏡頭以小男孩的主觀視點移下樓梯,轉切俯瞰視點中落滿鴿子的空闊廣場,小男孩追上工人開動的壓路機坐上去,壓路機駛過廣場,鴿群飛了,壓路機漸漸駛出廣場,三兩隻鴿子落下來,伴隨柔美的小提琴聲,劇終……在夢想里,小男孩得到自由,就像天空中的鴿哨,可以在任何一個角落吹響。

在《伊萬的童年》里,伊萬活在兩個世界裡,而夢代表著那個理想化的、願望中的、亮麗的世界,在我們看來,這樣一個世界的存在本影是多么理所當然啊,然而這個主觀世界跟影片中的現實世界完全對立,就像正片和負片,交替出現,極大地強化了影片的情緒張力和思想張力。這種做法在當時不為當局理解,認為太晦澀,然而一放映就引起觀眾的轟動,他們真正地看到了一部詩意的電影,他們有自己的感受!

隨後的《安德烈·魯勃廖夫》里,安德烈·魯勃廖夫背負著十字架,走上雪中山坡。全片唯一的這場“夢”是影片的核心。正如塔爾科夫斯基所說,在這樣一個世界,人類應該建造金字塔。

《索拉里斯》里也有一個夢,凱文在睡夢中見到了他的母親,他喃喃地囈語著“媽媽……”。“媽媽”不僅是媽媽,更是地球,大地,根。對媽媽的呼喚實際上就是對良知的呼喚,喚醒良知是把握時間的唯一途徑。

作為塔爾科夫斯基的自傳《鏡子》中出現了最多的意象繁多而獨特的夢:風掠過夜色中幽幽的草地;天花板上掉下了大片的白色泥灰;蒸騰的水汽中,父親為母親澆水洗頭髮;年輕時的母親懸躺於床的上空;伊格納特為酷肖詩人阿赫瑪托娃的婦女讀普希金致恰達耶夫的書信;不斷重現的一隻烤火的手……種種的幻想和回憶曾經在多少人心靈里出現?又有多少人心裡的小提琴因此被“砰”地一下撥響?

在《潛行者》里,在一汪死水中,潛行者夢見了水底的景象:水藻、注射器針頭、遊動的魚、槍,還有一隻盤子,盤子上繪著耶穌的聖像。這個長而緩慢的俯拍鏡頭起於潛行者緊閉雙眼的頭部特寫,止於一隻手的特寫。宗教色彩濃厚的背景音樂里,一個女人講述著《聖經》里耶穌受難後人間出現的神異的末日般的景象。這個夢裡散發的神性讓人似乎受過一場洗禮。

《鄉愁》的最後一場裡,主人公格薩柯夫持燭而死。跟《伊萬的童年》一樣,死亡是“夢”的通道:義大利的教堂空地間,出現了俄國的房舍。格薩柯夫靜靜地坐在房舍前……

在塔爾科夫斯基的天鵝輓歌《犧牲》里,在瑪麗亞家裡,亞歷山大與瑪麗亞相見。瑪麗亞幫亞歷山大洗去了手上的淤泥,撫慰他,幫他脫去衣服,相擁著躺到床上。這個時候,床升起在空中,慢慢地鏇轉,神跡出現在他們眼前。

在東方的政治與西方的商業間掙扎是塔爾科夫斯基無法抵抗的命運,然而,正如《犧牲》里父親走後,兒子開始日復一日地為枯樹枝澆水一樣,拯救和信念總是會越過重重障礙,以意想不到的方式得到延續。(魏保珠)

作品年表

1960 創作畢業短片《壓路機與小提琴》獲紐約學生影展首獎1962 完成《伊萬的童年》同年獲威尼斯電影節金獅獎

1966 完成《安德烈·魯勃廖夫》

1969年獲坎城電影節國際影評人獎

1972 完成《索拉里斯》同年獲坎城電影節評審會特別獎

1974 完成《鏡子》受到有關部門的"封殺",當時未能廣泛公映

1979 拍攝《潛行者》被公認為他的所有電影中最晦澀難懂的一部

1983 在義大利完成《鄉愁》同年獲坎城電影節最佳導演獎和國際影評人獎

1986 在瑞典完成《犧牲》,同年獲坎城電影節評審會特別獎、最佳藝術貢獻獎、國際影評人獎和教會評審團獎。拍攝《犧牲》之前,他知道自己得了肺癌。就在這一年歲尾,塔爾科夫斯基病逝巴黎。

塔爾科夫斯基語錄

--基督精神和電影具有同一性,電影可說是二十世紀的教堂。--藝術家應當承擔近似上帝的使命,藝術創造不是自我表達或自我實現,而是以自我犧牲創生另一種現實、一種精神性存在。

--人間的罪惡越多,創作的根據就越充分。

--以美的形式出現的真實是難以捉摸的,它不可能被破譯,也無法用語言來解釋。……我覺得,人被創造出來是為了生活,生活在追求真實的道路上。這就是人為什麼要創作的原因。

--寫巴赫、李奧納多和托爾斯泰的書數以千計,但最終沒有任何人能解釋任何東西。

老塔在中國的影響

1.塔爾科夫斯基成為國內眾多文藝青年膜拜的神祇,他們大多散布在時光網,豆瓣網以及現象網。2.老塔已經成為中國藝術電影愛好者和死磕者的護身符保護傘。

3.研究老塔已成為學院派研究理論的一個基本標準,無老塔,不理論。

4.老塔讓魯小迅同學在黯淡的日子裡"懷著希望與信心",沉默的點燃自己。這是流亡他鄉的塔可夫斯基告別世界的遺言。