塔式法

正文

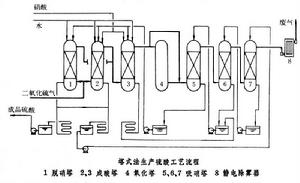

硝化法制硫酸的一種方法。在硫酸工業發展史上是由於改革鉛室法而獲得成功的。1911年奧地利人C.奧普爾創建了世界上最早的塔式法裝置。塔式法是以填充塔為主要成酸設備,其工藝原理與鉛室法相同。由於塔內的填料提供了巨大的表面,使氣體和液體得以充分接觸,強化了擴散和吸收過程,導致二氧化硫的氧化和進一步的成酸反應絕大部分在液相(含硝硫酸)中迅速完成,所需的反應空間大大減少,與鉛室法相比,用一二個不大的填充塔就足以取代為數較多、體積龐大的鉛室,從而節約了鉛材和投資。隨著塔的殼體改為鋼製,以及其他附屬設施也改用鋼甚至鑄鐵製作,其可靠性和經濟效益不斷得到提高。典型的塔式法生產流程(見圖)

是使高溫的含二氧化硫氣體(見硫酸原料氣)分別進入兩個相同的填充塔,其中一部分氣體進入脫硝塔,此塔的淋灑酸量較少,可製得含硝很少的產品硫酸,另一部分氣體進入第一成酸塔。從脫硝塔及第一成酸塔出來的氣體匯合後進入第二成酸塔。在兩個成酸塔里二氧化硫被氧化成三氧化硫並進一步生成硫酸。離開成酸塔的氣體中所含的氮氧化物,多半為一氧化氮,經過中空的氧化塔,適度氧化成三氧化二氮,在其後的三個吸硝塔內再為硫酸所吸收,生成的含硝硫酸用於淋灑脫硝塔和成酸塔。吸硝後的氣體再通過高壓靜電除霧器,經捕集酸霧後排入大氣。

是使高溫的含二氧化硫氣體(見硫酸原料氣)分別進入兩個相同的填充塔,其中一部分氣體進入脫硝塔,此塔的淋灑酸量較少,可製得含硝很少的產品硫酸,另一部分氣體進入第一成酸塔。從脫硝塔及第一成酸塔出來的氣體匯合後進入第二成酸塔。在兩個成酸塔里二氧化硫被氧化成三氧化硫並進一步生成硫酸。離開成酸塔的氣體中所含的氮氧化物,多半為一氧化氮,經過中空的氧化塔,適度氧化成三氧化二氮,在其後的三個吸硝塔內再為硫酸所吸收,生成的含硝硫酸用於淋灑脫硝塔和成酸塔。吸硝後的氣體再通過高壓靜電除霧器,經捕集酸霧後排入大氣。 塔式法的產品為76%硫酸。由於現代工業對硫酸濃度和純度的要求不斷提高,塔式法產品難以適應。為此,20世紀50年代以來,塔式法漸趨衰落,目前世界上此類裝置已為數很少。為了適應環境保護的要求,70年代歐洲出現了一種改良的塔式法,用於處理二氧化硫濃度很低的工業煙氣。一套利用含0.8%~1.5%二氧化硫煙氣製成70%~75%硫酸的工業示範裝置,曾於1979年在聯邦德國建成投產。(見硫酸工業發展史)