分布區域

國內分布:

台灣西部,廣東(廣海,上川島,閘坡),海南(新盈,三亞,新村),西沙群島,南沙群島(永暑礁)。

國外分布:

日本(沖繩以南),菲律賓,印度洋等。

形態特徵

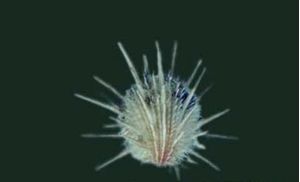

堂皇海菊蛤

堂皇海菊蛤貝殼極凸,堅厚,略呈圓形。一般殼長57mm,殼高65mm,殼寬37mm。兩殼略等,兩側稍不等。殼頂較凸,位於背緣。殼表呈粉紅色,生長棘長短不一,顏色也有深淺;具有5~6條放射主肋,主肋間還有2~4條小肋;肋上生長棘長短不一,彎曲姿態形似菊花。貝殼內面白色而略顯淺粉色;閉殼肌痕一個,略顯。鉸合線直,兩殼各有2個較強的主齒。外套薄,無水管;外套緣厚,具有外套眼和觸手。

生活習性

熱帶亞熱帶性種,主要棲息在低潮線附近至潮線下百米左右的海底。以右殼頂部固著在岩石或珊瑚礁上。

藥用價值

【藥材名】堂皇海菊蛤

【拉丁名】Spondylusimperialis(Chenu)

【別名】刺蚶,蝲蚶

【名稱考證】刺蚶、蝲蚶(《中國藥用動物志》)

【科目來源】雙子葉植物藥海菊科動物

【藥用部位】堂皇海菊蛤的貝殼。

【性味歸經】苦、鹹,寒。肺、肝、膽、腎四經。

【功效主治】清熱解毒、止咳化痰、消腫散結。治肝膽熱毒耳痛、咽喉腫痛、癰腫瘡毒、瘰癧痰核中耳炎、咳嗽、症瘕。

【用法用量】內服:煎湯,5一15克。

【資源分布】本種分布於我國南海。

【參考出處】《中國藥用動物志》

堂皇海菊蛤

堂皇海菊蛤軟體動物門(十)

| 軟體動物門是僅次於節肢動物的第二大門類。身體柔軟不分節,一般可分為頭、足、內臟團和外套膜四部分。具口的頭部位於身體前端。除雙殼類外,其他各類軟體動物口腔內有顎片和舌齒。 |