臨床表現

本病多見於老年人,好發於暴光部位,特別是顏面部,皮損常單發,但亦有散發或多發,臨床上常分為以下5種:

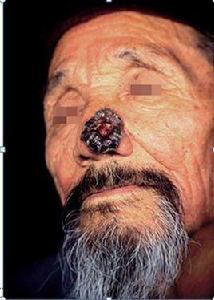

1.結節潰瘍型,最常見,好發於顏面,特別是頰部,鼻盤溝,前額等處,初起為灰白色或蠟樣小結節,質較硬,緩慢增大,出現潰瘍,繞以珍珠狀向內捲曲的隆起邊緣,稱侵蝕性潰瘍,偶見皮損呈侵襲性擴大,或向深部生長,破壞眼,鼻,甚至穿通顱骨,侵及硬腦膜,造成患者死亡。

2.淺表型,常發生與軀幹部,特別是背部和胸部,皮損為一個或數個輕度浸潤性紅斑鱗屑性斑片,向周圍緩慢擴大,境界清楚,常繞以細線狀珍珠狀邊緣,皮損表面可見小片淺性潰瘍和結痂,癒合留有光滑萎縮性瘢痕。

3.硬皮病樣型或硬化型,罕見,常單發,好發於面部,為扁平或輕度凹陷的黃白色蠟樣到硬化性斑塊,缺乏卷邊,亦無潰瘍及結痂,類似限局性硬皮病,邊緣常不清,皮損進度緩慢。

4.色素型,與結節潰瘍型基底細胞上皮瘤相似,但皮損呈褐色或深黑色,邊緣部分色較深,中央呈點狀或網狀,易誤診為惡性黑素瘤。

5.纖維上皮瘤型,為一個或數個高起的結節,略帶蒂,觸之中等硬度,表面光滑,輕度發紅,臨床上類似纖維瘤,好發於背部。

病理病因

基底細胞上皮瘤的組織病理 系起源於表皮或皮膚附屬器的基底樣細胞,可向不同的方向分化,基底細胞上皮瘤的共同特點:

1.瘤細胞團位於真皮內與表皮相連

2.瘤細胞似表皮基底細胞,但不同之處是瘤細胞核大,卵圓形或長形,胞漿相對少,細胞境界不清,無細胞間橋,周邊細胞呈柵狀排列,邊界清楚。

3.瘤細胞的核大小,形態及染色均頗一致,無間變。

4.瘤團周圍結締組織增生,圍繞瘤團排列成平行束,其中有許多幼稚成纖維細胞,病可見粘蛋白變性,由於粘蛋白的標本固定與脫水過程中發生收縮,因而瘤團周圍出現裂隙,此雖為人工現象,但為本病的典型表現而有助於其他腫瘤鑑別。

根據組織學的不同,基底細胞下皮瘤可分為以下病理分型:

1.實體型,其病理改變如上所述

2.色素型,有較多色素

3.硬皮病樣型,結締組織明顯增生,瘤細胞被擠壓成束條狀排列

4.淺表型,瘤團呈花蕾狀或不規則團塊狀附著於表皮

5.角化型,瘤細胞團塊中可見角囊腫

6.囊腫型,瘤團中央大片壞死出現大囊腔

7.腺樣狀,瘤細胞排列成細長索條,互相交織呈腺樣體或花邊樣

8.纖維上皮瘤型,瘤細胞排列成細長分支的束條狀,互相吻合,交織呈網,周圍結締組織基質明顯增生。

鑑別診斷

根據臨床及病理表現不難診斷,應與鱗狀細胞癌,Bowen病,Paget病,日光角化病,脂溢性角化病等鑑別。

治療措施

應根據年齡,皮損大小和部位加以考慮,理想的療法是手術切除或切除植皮,不能手術的患者,可套用光動力

學療法,即使用光敏劑後照射相當波長的雷射,以破壞腫瘤細胞和組織,亦可應與X射線,電灼,雷射,冷凍等

治療,也可局部外用軟膏。