概述

城市擠出效應

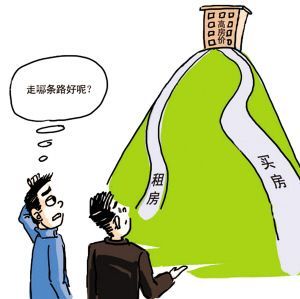

城市擠出效應有媒體報導,在北京、上海等一線城市月薪達到9000元才感覺到不惶恐,一些二線城市月薪達到5000元才沒有太大的生活壓力,這一量化指標,給低薪族們設定了一個由薪水所闡發的現實生活與情感體驗的底線,生活有壓力了,只能選擇“逃離北上廣”。在這一過程中,大城市的發展價值取向,通過經濟槓桿,提高生活成本,發揮“擠出效應”,也就是把一些低收入人群擠出了城市。

社會現象

一項調查顯示,在上海、北京等一線城市需9000元左右月薪生活不感到惶恐,而成都、大連等二線城市則在5000元上下浮動,這個結果引發網上網下的熱議,不少人甚至已覺得自己淪為“惶恐族”,因為達不到這個收入數字的大有人在。

惶恐是對生活的一種焦慮,相對微薄的收入讓他們的生活多了一份不安心。或還房貸,或交房租,或交水電費,或購衣,或孝敬父母,或人情往來,一個月算下來,一旦捉襟見肘,日子想要舒心,想要幸福感,只怕也難。

惶恐是頗具主觀色彩的語詞,不大適用於衡量薪水高調的調查上,但多元的社會習慣刻意將傳統的語詞與修辭進行新的解讀,惶恐和薪水聯繫在一起的意味和邏輯,也只能在特定的語境下進行評判了。

現象剖析

城市擠出效應

城市擠出效應實事求是地講過日子難免有人會入不敷出,或過得很拮据,因而對日子“惶恐”的人,總是有的。然而當一個城市裡“惶恐族”占駐了相當部分時,卻也折射出這個城市的無情,表明城市只求“擠出效應”,而忽略了不同群體的適意生存。

不管是哪個階層的生活,都離不開具象的物質生活和抽象的精神生活。物質生活更為具體,就是衣食住行,這要靠足夠多的金錢才能贖買到。有了物質生活的托底,精神上才有滿足感,就是所謂的幸福感受。

在一二線城市,月薪低於所謂惶恐底線的人也大有人在。外來務工者、城市低收入者,在一二線城市拿的都是三四線城市的工資,若對他們談月薪9000元和5000元的“惶恐”,他們恐怕要崩潰了。然而這些生活在城市底層的群體,他們不少人反而有著“貧民張大嘴的幸福生活”,是不那么“惶恐”的人群。

放眼世界,一流的城市並不意味著只有高收入階層。倘若有那么這種城市人口結構的失衡,最終必然會導致城市部分功能的喪失,以致與一流城市無緣。城市越發展,越應當適合不同收入群體的生存。也就是說,不同收入群體,都應當也能夠在大城市裡找到生存的空間,才有利於城市的可持續發展。這裡的關鍵是,其收入應當與其勞動價值與生活成本相匹配,而不能是一流的生活成本、二流的勞動、三流的收入,如果出現這種錯位,“惶恐族”就會呈現增多之勢。

解決途徑

城市擠出效應

城市擠出效應城市的“擠出效應”,會觸發一些群體的“自覺逃離”,這是必然而正常的反應。但是當上述錯位過大,勞動所得很難與勞動價值和收入匹配時,相當群體的逃離,會損傷城市的品質。說白了就是城市需要一類人幹活,卻只支付低工資,讓其承擔高生活成本,其結果必然導致這類活沒人乾,而留下的兩類群體,一個就是不得不精打細算的“惶恐族”,一個則是都市貧民窟群體。

“惶恐族”往往游離在留下或逃離的邊緣,他們處於生活的焦慮之中,生活品質下降,幸福指數不高。他們要想在城市裡把日子過下去,就得想法兒省錢。要使中國的市民們不惶恐,除了提高收入水平,最關鍵的還是提升城市人居環境,既包括自然環境也包括社會環境。確切講給予全體市民均衡平等的社保醫保和安居保障,讓城市更具人文氣質,讓各行業更加和諧。

為城市發展作出貢獻的人,有獲得在城市愜意生存的權利。現代化的都市,應當著眼於提升城市居民的幸福指數,從制度上減少“惶恐族”現象。從根本上說惟有提高收入,使其與付出的勞動價值相匹配,最終才可能達到與生活成本相適應的良性狀態。如是過日子“惶恐”者或有,但不會成群成患。