第一版封面

第一版封面基本資料

書名:均等人生

(增訂版名:均等人生—探索人與自然的終極奧秘)

增訂版封面

增訂版封面學科分類:哲學

湖南人民出版社出版

2005年11月第一版 32K

2009年 3月增訂版 16K (湖南省第十三屆優秀社會科學學術著作資助出版)

內容提要

(一)人類追求均等人生的歷史、困境、希望。從原始社會後期起,人與人之間產生了不均等,與此同時,人類開始了追求均等人生的鬥爭。但是,理論和實踐證明,以“絕對均等”為特徵的“狹義均等觀”不能幫助人們實現均等人生的理想。怎么辦?我們提出了“廣義均等觀”,希望從這裡走出一條實現理想的“均等人生”之路。

(二)“廣義均等觀”的理論基礎、驗證、新問題。我們依據“自然界普遍存在的辯證法則”和“生物界所有生物都具有求生存的本能”兩個事實,構建起“廣義均等觀”。用它驗證人生,發現人生原本就是均等的。例如:我們怎樣對待別人,別人就會怎樣對待我們;我們怎樣破壞生存環境,環境就會怎樣讓我們不得生存;一分耕耘,一分收穫;節食者長壽,縱慾者早亡……顯然,在“均等人生”中,有“好的均等”“不好的均等”和“利弊均等的均等”……能否從無以數計的均等方案中找到一個“最佳均等方案”以實現人類的理想?“自然均等”提供了鎖鑰。

(三)“自然均等”的產生、特徵、表現形式。之前,廣義均等觀已依據產生均等的不同原因,將均等劃分為自然均等和人為均等兩大類。並認為人為均等的實質仍是自然均等的一分子。

自然均等的特徵:一、當沒有外力介入時,自然界的一切事物原本就是均等的。二、當遇有外力介入後,原有的均等可能被打破,但自然規律會自動進行調控,將被打亂的秩序重新恢復,使不久前發生過的不均等被新一輪的均等替代。

自然均等的表現形式:在自然界的所有事物中,凡是靜止的事物都保持著靜態的均衡,凡是運動的事物或有生命的事物都保持著動態的均衡,所有的自然規律以及包括人和人類社會在內的自然界的所有事物,都必須接受它的制約。

自然均等認為:均等是自然界的普遍法則,也是大自然賦予所有生物求生存的法則,我們的宇宙具有簡潔而和諧的本質。

(四)“生物求生存的本能”源於“自然均等”。證據:1、任何生物的生存都是十分艱難的,如果它們沒有“求生存的本能”自然界就沒有生物。只有非生物而沒有生物的宇宙是不均衡的,不和諧的。2、生物的進化過程比非進化過程更艱難,如果沒有求生存的本能,生物更不會進化。只有單一沒有多樣的宇宙是不均衡的,不和諧的。3、生長過旺的生物完全可能獨占生存空間,自然均等就讓種間關係的生物以食物鏈的形式求生存,讓種內關係的生物以反暴力反侵略的形式求生存,用這兩種方式把生長過旺的部分消滅。這樣,各類生物(例如,不論“高等”“低等”“強者”“弱者”)又都在求生存的本能驅使下重新獲得了均等的生存空間。4、自然均等讓每一個生物的每一個器官、每一個組織和每一個細胞自動地保持著機體內環境的各種物理-化學生理特性動態均衡,從根本上保證了“求生存的本能”真實有效。

(五)“求生存的本能”是人類一切行為的起源。如上述,“求生存的本能”讓生物得以進化,那么,人類的智慧必定起源於求生存的本能。事實上,人類的智慧就是人類為了求生存才得以開發。所以,求生存的本能也是人類暴力、戰爭、法律、制度、道德、良心、欲求等等一切“善的”“惡的”或“不善不惡的”行為的起源。本書也因此涉及到了倫理學、社會學、經濟學、政治學、法學、美學、心理學、生理學、生物進化論等諸多領域。

(六)“求生存的本能”是主動維護人生均等的全部力量。儘管人類的行為可以造成人生的種種不均等,但是,“求生存的本能”一定會運用正義的戰爭、法律、制度等手段把“不均等的人生”反轉為“均等的人生”。因此,“求生存的本能”最終表現為它是主動規範人類行為,維護人生均等的全部力量。

(七)從“生物求生存的本能”導出“絕對標準”。因為“求生存”是所有生物的第一大天職。所以,對於人類而言,衡量人類一切行為正確與否的絕對標準,就是看它是否有利於人類個體和種族的生存與長久生存。

(八)“絕對標準”在社會科學中具有普適性。由於社會科學各學科都涉及到了與人類生存利益攸關的事物,所以“絕對標準”在這個領域普遍適用。它可以從方向上檢驗某理論是否正確,避免無謂、繁瑣、晦澀的論爭。也可能為社會科學建立統一價值理論奠基。

(九)“絕對標準”向法律、制度、道德、良心提出的要求。最好的法律與制度是能夠約束住公民不讓公民做違法亂紀的事,而不是在做了違法亂紀的事以後再追究;最好的道德與良心是能夠約束住自己不讓自己做虧心的事,而不是在做了虧心的事以後再自我懲罰。

(十)“絕對標準”引導建立“趨利避害原則”。生活中有很多事物都是一把雙刃劍,怎樣從中趨利避害,有確定的原則。

(十一)架起社會科學和自然科學之間的橋樑。本書既論證了求生存的本能源於自然,又論證了人類的一切行為都源於求生存的本能。這實際上是用求生存的本能在社會科學和自然科學之間架起了一座橋樑,證明兩者不僅相互滲透而且同宗共祖。為實現社會科學的自然科學化打開了通道。

(十二)找到社會達爾文主義的錯誤根源。本書論證了生物的生存法則分為種內和種間兩類。種內的生存法則是“團結協作,和睦共處”;種間的生存法則是偶聯並行的“弱肉強食”和“吃別人的注定要被別人吃”。這一論證為我們找到了社會達爾文主義的錯誤根源:不是因為它把自然科學理論套用於社會科學,而是因為它所運用的達爾文主義錯誤地把種內的生存法則與種間的生存法則混為一談。

(十三)“絕對標準”引導我們找到“最佳均等方案”。本書最後論證:以物慾為動力的資本主義社會,必將導致人與人、人與自然兩敗俱傷、同歸於盡,因此,它是“不好的均等”;只有在消滅了剝削壓迫,人與人互助互愛、人與自然相依為命、“團結協作,和睦共處”的社會主義和諧社會下的均等人生,才是古往今來無數仁人志士嚮往追求的“最佳均等方案”。

(十四)用唯物辯證法的觀點覆蓋全書。全書共十八章另附錄,全部運用唯物辯證法的、生物和非生物的觀點,討論了數理化、生物圈、進化論、生理、心理、人際、性情、相貌、壽命、權力、貧富、戰爭、法律、道德、良心等。

出版者評書

2005年9月,湖南省新聞出版局審讀員審讀意見說:“《均等人生》是一部十分難得的有價值的人生哲學研究著作。”

2005年10月,出版編輯的話說:“它提出了獨特的均等理論……可稱為此類問題的第一部學術研究專著。”

2006年1月至8月,湖南人民出版社網站評介該書:“本書……具有非常優秀的研究價值。”

2006年9月,中共湖南省委宣傳部主辦的《閱評簡報》專題撰文評介該書:是“一本有益於世道人心的好書”。

專家讀者評書摘要

湖南省哲學學會副理事長周正剛教授在為該書撰寫的書評中寫道:“作者開拓了研究人生的新視野……可圈可點的精彩論述,讓人茅塞頓開,徹悟警醒。”;

生物學博導吳秀山教授在書評中寫道:“書中提出的許多有關生物學和進化論的新觀點也是這樣,雖然它們還有待商榷,但其中的閃光點卻是清晰可見,值得我們去認真研究。”;

博士生導師曾長秋教授以“相對主義遭遇剋星”為題,頌揚該書“給運用辯證法的人們提供了一個擺脫相對主義困擾的方案”;

碩士生導師吳從師教授在書評中說:“《均等人生》值得現代人讀,也值得新的一代、未來一代繼續讀。不為別的,就為了人類個體和種族的生存與長久生存。”

(以上書評全文收錄於該書增訂版中)

.

有讀者在網際網路撰文評說該書:“滿紙都說理,仍是情和淚;若要人不痴,細解其中味。”

全書目錄

● 前 言

☆☆☆ 上篇 總 論

均等是自然界的普遍法則,也是大自然賦予所有生物求生存的法則。我們的宇宙具有簡潔而和諧的本質。

● 第一章 廣義均等觀

廣義均等觀在論證了人生是均等的同時,又論證了均等的人生既不是無所作為的人生,更不是可以任憑貪慾膨脹胡作非為的人生。在廣義均等觀的框架下“是否有利於個體和種族的生存與長久生存”是一條衡量一切事物或有利或有弊的絕對標準。

● 第二章 均等是自然界的普遍法則(上)

自然界到處存在著均等現象,可以說,沒有均等就沒有自然界。

●第三章 均等是自然界的普遍法則(中)

——生物圈裡的“弱者”與“強者”均等

如果把“吃別人”的生物看作是強者,那么,生物圈裡個個都是強者;如果把“被別人吃”的生物看作是弱者,那么,生物圈裡個個都是弱者。

●第四章 均等是自然界的普遍法則(下)

——論生物的“中性進化”

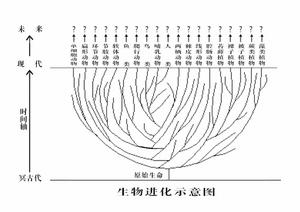

上圖告訴我們:人與其他生物眾生平等

上圖告訴我們:人與其他生物眾生平等☆☆☆ 中篇 無強制約束力的自然均等

在自由自在的前提下,每一個人都對自己的人生擁有完全的選擇權。話由自己說,事由自己做,路由自己走,如果有誰感覺人生不均等,他就可以按照自己認為均等的方式去生活。因此無須論證,自由自在的人生就是均等的人生。

● 第五章 均等是人類個體賴以生存的基本條件

在整個基因組序列中,地球人的個體與個體之間有99.99%的基因密碼都是相同的。

● 第六章 均等是人類種族賴以生存的基本條件

——揭開人類性別男多女少的奧秘

人類社會男性比女性多的根本原因,定性地說,是因為男性的平均壽命比女性的平均壽命短;定量地說,男性比女性在數量上多出的幅度與男性比女性在平均壽命上短少的幅度相一致。

● 第七章 心理不均等是人生最大的不均等

境由心造,相由心生。要想獲得均等的人生,首先不要誤解真實的人生。

● 第八章 心理衝突來自均等的現實

均等的事物不一定引起心理衝突,但是,能夠引起心理衝突的事物一定是均等的事物。並且價值越大,越趨於均等的事物,越容易引起心理衝突。

● 第九章 心理平衡的就是均等的

均等的事物不一定能讓人心理平衡,但能讓人心理平衡的一定是均等的事物。

● 第十章 人生而均等

人們之所以都有“葉公好龍”的毛病,究其原因就是,任何事物都既有利又有弊。人們愛好的只是事物的利,而不是事物的弊。如果趨利避害的人就是“葉公”,那么人人都是葉公。

● 第十一章 性情剛柔度均等

謙卑的大臣在皇上面前是不敢貿然坐下的,即使在皇上賜座以後也只是側身坐著一個椅子角。不要以為這種人天生屁股小,坐一點點地方就夠了,這種人離開皇上以後,一張三人沙發讓他一個人坐還嫌太窄。

● 第十二章 相貌美與相貌醜均等

因相貌醜而離婚的恐怕是不多的,反倒因相貌美而離婚的,在數量上往往要略勝一籌。

● 第十三章 長壽與短壽均等

——兼論人類壽命男短女長的成因

人類社會男人比女人短壽的根本原因,定性地說,是因為男人的新陳代謝速度快於女人的新陳代謝速度;定量地說,男人比女人壽命短少的幅度與男人比女人新陳代謝加快的幅度相一致。

● 第十四章 官與民均等

被人人管者,人人都不管;管人人者,被人人管。

● 第十五章 富與貧均等

原始人類連討飯用的破碗也沒有,但他們的“收入”卻能夠“維持生活的需要”,能夠讓他們生存下來,並繁衍出我們這一群碗中盛滿魚和肉卻時時感到生存危機的子孫。

☆☆☆ 下篇 有強制約束力的自然均等

在“自然之力”的支配下,即便有人故意製造人生不均等也只能是短暫的行為,每當某種“人為的”強制約束力給人生造成不均等時,“自然之力”就會奮起反抗,就會作為一種有效的均等工具,將不均等的人生改造為均等的人生。

● 第十六章 用以均等的原始工具——暴力與戰爭

“愛爾蘭鹿骨架復原圖”告訴了我們什麼?

“愛爾蘭鹿骨架復原圖”告訴了我們什麼?● 第十七章 用以均等的理性工具——法律與制度

對於全體公民而言,法律與制度起著維護社會公平以實現均等人生的作用;對於一個國家而言,法律與制度起著制止暴力、制止戰爭、維護政權穩定的作用。並且,後者是通過前者實現的,即:維護政權穩定的作用是通過均等人生的作用實現的。

● 第十八章 用以均等的終端工具——良心與良知

良心不僅能夠在事先有效地約束著大部分的公民不去做損害人生均等的事,而且良心還能夠在事後對損害人生均等的人進行自我懲罰,使不均等的人生最終趨於均等。

● 結 語

從廣義的角度來看,人生原本就是均等的;但是,從人們憧憬嚮往的角度來看,只有在沒有剝削沒有壓迫並且人與自然能夠和諧共存的社會主義條件下的均等人生,才具有最現實最美好的意義。這也正是古往今來的人們一直在追尋探索的既理想又可行的最佳均等方案。

● 附錄一 答讀者問

● 附錄二 弱肉強食不是人類社會的生存法則(《答讀者問》附文)

● 附錄三 專家讀者評價輯錄

1.富有新意的人生哲學研究著作

2.一本有益於世道人心的好書

3.均等是自然界的普遍法則

4.相對主義遭遇剋星

5.為了人類的生存與長久生存

6.研究人生的新視野

● 後 記

結語

當我們抱著嚴肅認真的科學態度,運用哲學、社會科學、自然科學的知識,對人生的均等問題從生理到心理,從自然界到人類社會,從和平年代到戰爭年代進行了全面、系統的研究和探討以後,便得出結論:就普遍現象而言,人生確實是均等的。

本書雖然證得人生是均等的,但它並未證得均等的人生一定就是美好的人生。例如原始人類的人生是均等的人生,然而,原始人類的人生遠遠不是美好的人生。均等的人生可以是均等的富裕,也可以是均等的貧窮;可以是均等的活著,還可以是均等的死去。

這本書雖然沒有給人們帶來一個現存的美好人生,但是卻給了人們幾個非常重要的啟示,這幾個啟示也正是這本書能給讀者帶來的最大受益之處。

啟示一:人生是均等的。我們怎樣對待別人,別人就會怎樣對待我們。當我們善待別人的時候就是在善待我們自己,當我們給別人製造生存危機的時候就是在給自己製造生存危機。

啟示二:在沒有剝削沒有壓迫的和平環境裡,我們的人生不僅與別人的人生是均等的,而且,各人的人生特色都完全是由自己的行為來決定。付出少的收穫少,付出多的收穫多,並且,種瓜得瓜,種豆得豆,無需怨天尤人。

啟示三:因為凡事都有利有弊,有得有失,不論乾什麼,怎么乾,都有一個相對均等的結果,因此我們應該解放思想,放下包袱,不必把目光鎖定在金錢和權力上面,應該充分發揮自己的興趣,去追求理想,追求真正的人生價值,說自己想說的話,乾自己想幹的事,做一個活得自在,活得不累的人。

啟示四:雖然凡事都有利有弊,有得有失,但是,這既不說明我們只能聽天由命無所作為,更不說明我們可以任憑貪慾膨脹胡作非為。當我們從事任何一項活動時都應該遵循趨利避害的原則,選擇最有利於個體和種族生存與長久生存的方案。

啟示五:人們的一切行為都要尊重自然,尊重自然規律,尊重自然界的所有生命。人類只是自然界的一分子而不是自然界的主宰。

啟示六:沒有競爭的社會能給人以和平安寧的享受,卻要以貧窮為代價;競爭激烈的社會能給人以豪華奢侈的物質財富,卻要以人們相互之間的殊死相爭為代價。據此我們推論:

⑴以“資本”為“主義”的資本主義制度,因其刺激人的貪慾①,引起無序競爭,讓每一個活著的人都感受到生存危機,它不僅讓有資本和沒資本的人們都淪為了資本的奴隸,讓已經脫離了動物的人們依然像動物一樣為求生存而相互之間進行著你死我活的鬥爭,毫無疑問地存在剝削,存在壓迫,並且,無計畫的資本主義商品生產又給物慾橫流的人們大開了綠燈,直接導致人們大肆揮霍濫用地球資源,加速破壞生態環境,從而縮短人類在地球上的生存時間,所以,資本主義制度是不利於人類個體和種族的生存與長久生存的社會制度。②

⑵只有社會主義才能救人類。因為“一旦社會占有了生產資料……社會生產內部的無政府狀態將為有計畫的自覺的組織所代替。生存鬥爭停止了。於是,人才在一定意義上最終地脫離了動物界,從動物的生存條件進入真正人的生存條件。”①當然,這裡說的社會主義不是抑制人民生產生活熱情取消一切競爭的社會主義,而是健全了法制,保障了人權,消滅了剝削,消滅了壓迫,完善了社會保障系統,在國家經濟部門巨觀調控下,在有計畫、有組織、不刺激貪欲的競爭狀態下,讓人民身心愉快家庭美滿的社會主義,讓人與自然能夠和諧共存的社會主義。只有在這樣的社會主義條件下,均等的人生才是真正美好的人生;也只有這樣的社會制度才是有利於人類個體和種族生存與長久生存的社會制度。

你是希望獲得像動物一樣為滿足自己的欲望而與他人勾心鬥角、殊死相拼,或兩敗俱傷或同歸於盡的均等人生呢?還是希望獲得“從動物的生存條件進入真正人的生存條件”,與他人和睦相處,互助互愛,健康愉悅的均等人生呢?

你是希望把地球上的資源在你一生中全部揮霍一空呢,還是希望留下一些給子孫後代呢?

人類在生育問題上已經知道了計畫的重要性。不論是政策性的計畫還是個人性的計畫,都正在從動物界那種越多越好的繁殖行為進入真正人的生育行為。從這一角度看,人正在成為真正的人。什麼時候人類會從拼死拼活去滿足那永遠不能滿足的貪慾之中醒悟過來,根據自己的實際需要,有計畫地索取,有計畫地競爭,放鬆心身,享受生活,成為真正的人呢?

本書第一章第一節曾提出這樣一個問題:人類追求均等人生的道路究竟還要走多遠?這裡的回答是:從廣義的角度來看,人生原本就是均等的;但是,從人們憧憬嚮往的角度來看,只有在沒有剝削沒有壓迫並且人與自然能夠和諧共存的社會主義條件下的均等人生,才具有最現實最美好的意義。這也正是古往今來的人們一直在追尋探索的既理想又可行的最佳均等方案。

我們堅信,智慧的人類完全能夠趨利避害,完全能夠擺脫各種教條的束縛,為了人類個體和種族的生存與長久生存,去創建一個嶄新的社會主義和諧社會。

創建社會主義和諧社會,是全人類的唯一出路。

後記

宋朝一位詩人說:“位卑未敢忘憂國”,這句話的意境很好,但將人區分為“卑”與“尊”作者又不願苟同,於是作者更喜歡明朝一位賢士之語:“天下興亡,匹夫有責”。

依作者愚魯之見,目前天下興亡的焦點在於世界上存在著三類競爭。第一類是在人與人之間以財力相威脅的競爭;第二類是在人與人之間以武力相威脅的競爭(這實際上是第一類競爭的一種特殊形式);還有一類是在人與人之間以勞動後的歡笑和獲獎後的激動相擁抱的競爭。前兩類是或兩敗俱傷或同歸於盡的自殺式競爭,第三類是有計畫有組織的和諧競爭。前兩類競爭雖然常常令群情激奮且氣壯山河,但其結果卻腥風血雨,讓人的競爭比動物的弱肉強食更為兇殘:它不僅讓所有的人都感受到生存危機,讓原本潔淨的大地變成罪惡叢生的土壤,它還破壞生態環境,揮霍地球資源,讓子孫後代不得生存。只有第三類競爭才在真正意義上展現了人的智慧,實現了趨利避害,讓人成為了真正的人。

作為“匹夫”的作者很希望天下人能夠把競爭的重心移向第三類競爭,讓天下成為和平的天下,讓天下成為真正人的天下。不知這本專門探討人生均等問題的小冊子,能否表達作者這一心愿。

人生在世,一切都在利弊得失之間。利中有弊,弊中有利,失而復得,得而又失。為了錢財,為了權力,為了過眼煙雲,我們不停地折騰著自己脆弱的靈魂和軀體。然而,無論我們如何叱吒風雲,如何翻天覆地,到頭來終將發現:只有淡泊而寧靜的生活、友善而溫暖的人際關係、和諧而相依為命地與自然共存,才是真正值得追求的幸福人生。

花開花落,人來人走,只有大自然永垂不朽!

讓和平護衛我們短暫的生命,

讓美麗的鮮花不要只在我們死去以後才陪伴我們。

文章節選

弱肉強食不是人類社會的生存法則

——兼論社會達爾文主義的錯誤根源

有人說,弱肉強食是生物的生存法則,而人是生物的一員,所以人類社會的生存法則也是弱肉強食。這樣的說法(或推論)是錯誤的。在生物界的同一物種內部,不僅不是以“弱肉強食”為生存法則,而且是以“團結協作,和睦共處”為生存法則。如果是社會性生物,更是以“以強護弱”為種內的強者之道。本文將從生物學角度對這些觀點予以闡釋。

一、“弱肉強食”是種間的生存法則,而不是種內的生存法則

在生物圈的食物鏈上,相鄰兩種生物之間總是存在著“吃”與“被吃”的關係。人們根據自己的認識,把“吃別人的”稱為強者,把“被別人吃的”稱為弱者,這就構成了所謂的“弱肉強食”。

雖然“弱肉強食”現象在生物圈裡俯拾即是,然而這種現象的發生卻是有條件的,是特定的,不是無條件的,不是任意的。無論是“狼吃羊”“蛇吃青蛙”或是“牛吃白菜”“老鼠吃稻穀”……這些弱肉強食現象都只是發生在不同物種之間,而不是發生在同一物種內部。例如“狼吃羊”的故事沒有人覺得新鮮,但是“狼吃狼”的故事恐怕沒有人不覺得新鮮。儘管沒有不吃肉的狼,也沒有不兇殘的狼;儘管狼群中有成年的“強者”與未成年的“弱者”之分;有健康的“強者”與傷病的“弱者”之分;有身材高大的“強者”與身材瘦小的“弱者”之分……“狼吃狼”的故事仍然讓人覺得新鮮。

還有一種許多人都親眼見過的現象,即:狗不吃狗肉。不但“強狗”不吃“弱狗”,就是已經被人類煮熟的狗肉,很多狗寧願挨餓也不吃。即便有一些狗,因嗅覺不靈敏而稀里糊塗地吃了煮熟的狗肉,這與故意為之的“弱肉強食”也完全不是一回事,更扯不上什麼“生存法則”。因此,雖然人們常用“狼心狗肺”來譬如為人狠毒,然而,狼和狗卻並不吃同類。

“弱肉強食”現象之所以不發生在同一物種內部的第一個原因,是因為任何生物所需要的最好最必須的營養物質都是來自種外而不是來自種內。

弱肉強食的食物鏈實際上是一種營養鏈,“吃”與“被吃”的關係是一種營養傳遞關係而不是強弱表達關係(生物之所以要“吃”,是為了從外界攝取營養,而不是為了在“被吃”者面前逞強)。然而,自然界裡每一個生命體所需要的營養物質都是來自外界而不是來自自身。不從外界獲取營養物質,僅憑自我循環就能存活的生物是不可想像的。

一個生命個體是這樣,一個物種也是這樣。不能從異類那裡獲取豐富多彩的營養物質,這個物種注定會很快衰竭,消亡。

即便是整個生物界,儘管在其內部存在著此物“吃”彼物的食物鏈,但是,如果界內的生物不“吃”界外的非生物(例如水、空氣、陽光),所有的生物依然不能存活。

所以,表達營養傳遞關係的“吃”與“被吃”只有理由發生在不同物種之間,而沒有理由發生在同一物種內部。

“弱肉強食”現象之所以不發生在同一物種內部的第二個原因是為了保種。

人們常用“大蟲吃小蟲”來說明弱肉強食現象,然而,這裡的“大蟲”“小蟲”卻不是同一種“蟲”。否則請試想一下,如果真有那么一種“蟲”,在同種內部以“大蟲吃小蟲”為生存法則,體強的吃體弱的,個大的吃個小的,成蟲吃幼仔,先生吃後生,這種“蟲”還能存在於自然界么?

當然,大千世界無奇不有。當食物極其匱乏的時候,有一種成年的魚也會以本種的幼魚為食,但這卻不是生存法則,而只是極偶然的現象。如果這是它們的生存法則,這種魚也就不會存在於自然界,所謂的“生存法則”也就成為了地道的“自殺法則”。

種內的弱肉強食不會成為任何物種的生存法則,只會成為種內的自殺法則。

二、種間的生存法則還有一個內容:“吃別人的注定要被別人吃”

即使按照人的意識,把“吃別人”稱為強者,把“被別人吃”稱為弱者,在弱肉強食的食物鏈上,每一個物種都既是強者又是弱者。

因為不“吃別人”的生物是沒有的,否則它就不能吸取能量,不能生存,不能稱之為生物。即使處在食物鏈最低層的植物也要“吃別人”。雖然它吃的主要是陽光和空氣、水分和養料,但這也是“吃別人”。更何況所有的植物都“吃”動植物的分解物,有一些植物還“吃”活生生的其他植物甚或動物。只要我們把“吃別人”理解為“從外部吸取能量”,就能理解“吃”的種類雖然不同,“吃”的性質卻是一樣。

不“被別人吃”的生物也是沒有的,因為只要“吃別人”,身體內就必然聚集能量,必然具有營養價值,必然被另一種生物所吃。生物圈中自認為是“最強者”的人類也要“被別人吃”。除了許多兇猛的大動物敢吃人以外,吃人最多的更是那些用肉眼看不見的細菌和病毒。不管人類如何有智慧,如何敢於舉起刀槍殺向一切生靈,幾乎所有的人都仍然逃不脫被細菌和病毒“吃”掉的命運。

所以,“吃別人的注定要被別人吃”是種間生存法則的另一個內容,沒有它的存在,“弱肉強食”也就不存在。

“吃別人的注定要被別人吃”與“弱肉強食”兩者相互依賴、偶聯並行,它們構成了一個完整的種間生存法則,也保證了種間關係與自然均等法則相吻。它告訴人們:在種間,沒有誰是永遠的強者,也沒有誰是永遠的弱者。一物降一物是種間生存法則的真面目。不論我們為“強者”喝彩,或是為“弱者”鳴冤,都沒有意義,因為種間的關係是均等的。

由於前人只關注了種間生存法則的一個內容——“弱肉強食”,而忽視了另一個內容——“吃別人的注定要被別人吃”,這種殘缺的認識致使許多人被誤導。特別是把種間的“弱肉強食”錯誤地引入種內,引入人類社會以後,由於沒有把與之偶聯並行、不可分割的“吃別人的注定要被別人吃”這一內容同時引入,便造成了錯上加錯的更大錯誤。導致一些人錯誤地認為,只要設法“弱肉強食”別人,自己就是當之無愧的“強者”。世界歷史上的法西斯主義者,就是因為只知其一不知其二,才在給他人帶來災難以後又給自己帶來毀滅。

三、種內沒有“弱肉強食”只有“恃強凌弱”,恃強凌弱的結局是“自相殘殺”

雖然弱肉強食不是種內的生存法則,但是,總有一些個體在種內恃強凌弱,以期奪取同類的利益歸自己所有。然而,種內的恃強凌弱卻不會轉化成為弱肉強食。這首先是因為同種的“弱者”與異種的“弱者”有質的不同。既然同種,就具備“不被同種所食”的先天基因,強與弱的差距也不會很大,恃強凌弱的後果往往是兩敗俱傷或同歸於盡。其次是因為所有生物都具有求生存的本能:為個體求生存;為種族求生存。當種群內出現恃強凌弱的“強者”時,種內眾多的個體就會在維護種族生存的本能趨使下去孤立“強者”甚至群起而攻之,讓這個“強者”消失,以此維護種內的安定。因此,恃強凌弱的結局只會是自相殘殺。

種內的“恃強凌弱”與種間的“弱肉強食”的本質區別在於:種間的弱肉強食雖然讓弱者死去,卻能讓強者生存,因而它可以被“強者”一方稱為生存法則。而種內的恃強凌弱則因其本質是自相殘殺,只能導致雙方都頭破血流或者都死去,因而它不是任何一方的生存法則。

前面說過,當食物極其匱乏的時候,有一種成年的魚也會以本種的幼魚為食。但是,某條成魚食過幼魚以後,其他成魚也一定會效仿它也去食幼魚。這樣,每一條成魚所生的幼魚都同樣遭遇著被食的危險。這樣的種內鬥爭,說到底還是一種或兩敗俱傷或同歸於盡的自相殘殺。雖然時至今日,仍然有人把這一極個別的現象作為生物學的“種內關係”寫進公開發行的出版物中,暗示人們:“弱肉強食是人類社會的生存法則”。但是,這種認識與把某成年人掐死了鄰居家的嬰幼兒當作“人際關係”向人們宣講是沒有區別的,是極其錯誤的。掐死嬰幼兒的人必將受到嚴懲。恃強凌弱只能是種內的自殺法則。

事實上,人類中有太多太多的人都從來沒有弱肉強食過同類,他們不都生存下來了嗎?用極個別的案例怎么能證明“弱肉強食是人類社會的生存法則”呢?

四、種內的生存法則是“團結協作,和睦共處”

在種群內,不僅不能以“弱肉強食”或“恃強凌弱”為生存法則,而且,大自然賦予生物求生存的本能要求所有物種:為了求得個體和種族的生存與長久生存,在同種內部的個體與個體之間,只能以“團結協作,和睦共處”為生存法則。這樣做不僅保證了種內關係與自然均等法則相吻,更保證了凝聚種內力量,共御外敵,保種興種。

生物個體的獨立求生能力是極有限的,沒有雄與雌的結合就沒有後代;沒有長輩的保護幼仔就會夭折;沒有集體的合作許多食物都不能獲得,許多外敵都不能防禦,許多災難都不能逃避……沒有種內“團結協作,和睦共處”的生存法則,即使不發生恃強凌弱的內訌事件,作為孤立無援的生物個體也都會很快消亡。不要說螞蟻、蜜蜂、野牛、羚羊、豺狼、鬣狗這一類典型的社會性生物,離開了團結協作、和睦共處的生存法則,它們不能生存。就是那些被人們認為具有很強獨立生存能力的細菌、病毒,如果沒有群體的聯合協作,它們也難以侵入其他生物體內去求得自己的生存。

五、種內的“強”“弱”之分普遍存在,但“恃強凌弱”不普遍存在,在社會性生物中,普遍存在的是“以強護弱”

在種群內,由於體力的差異,年齡的老幼,能力的大小等因素,使得個體之間普遍存在著“強”“弱”之分。然而,“強者”在種群中的作用卻往往不是“恃強凌弱”而是“以強護弱”。例如以群體生活的社會性生物,其群體中的“首領”就是群體中的“強者”。在維護種群安定,保衛種群安全、保衛種群的既得食物和領地、與來犯之敵浴血拚殺時,“強者”總是一馬當先,替天行道。“強者”的這種行為保證了天賦的“團結協作,和睦共處”的生存法則在種群內得以實現,保證了種群內的個體和種族的生存與長久生存。

雖然在平日裡,為維護種群利益作出貢獻的“強者”要比其他個體優先獲得食物和配偶,但這並非恃強凌弱,而是天道酬勤,是收穫與付出均等。只有那些在獲取利益時爭先恐後,而在需要為種群作出貢獻時卻退避三舍的個體,它的行為才是恃強凌弱。

然而,有人不但不能認識到“以強護弱”行為在物種生存中起到的巨大作用,反而把“強者”為了種群的生存與外敵(包括異類和外族的同類)英勇博斗的行為,以及因付出多而收穫多的結果,解釋為恃強凌弱的“種內鬥爭”。甚至有人還為“種內鬥爭“總結出了兩大好處:“⑴讓倖存者享受僅有的資源,它們將生存得更好,對種族的保留有利;⑵種內鬥爭的失敗者往往都是瘦弱病殘,整個物種的強者被保留下來,並繁衍後代,這對種族的生存延續,對種族品質的提高,對生物的進化更為有利。”這樣的解釋顯然是錯誤的。

在自然界,為了提高后代的品質,保證種族的健康延續和進化,在種內確實要通過自然選擇選拔強者,但是,卻不是運用這樣的機制進行選擇。首先,自然選擇不會把恃強凌弱,六親不認,準備成為“倖存者”的孤家寡人選拔出來。因為進化的基本單位是群體而不是個體。一個或者少數幾個“倖存者”,不論它(們)如何強大,沒有雌與雄的交配,或者只是近親交配,都不能讓“強壯”的基因繁衍下去。並且,沒有群體的合作,許多食物都不能獲得,許多外敵都不能防禦,孤寡的“倖存者”必將遭遇滅絕的命運。所以,沒有能力保護群體,卻有能力消滅群體,讓自己成為“倖存者”的個體,是種內恃強凌弱的害群之馬。它是被自然選擇淘汰的對象而不是被選拔的對象。

其次,種內的“瘦弱病殘”主要是被種外的生物所食,而不是被種內的“強者”所滅。否則,“瘦弱病殘”都被種內的“強者”滅了,那么,食物鏈上被食的就只能是在種內鬥爭後剩下的“強者”(或稱“倖存者”)了。這既與事實大相逕庭,又把立論者自身的觀點徹底推翻。

自然選擇在種內選拔強者的真正標準是:它不僅有能力為自己求生存,而且有能力保護種群的生存。它能夠在種內以強護弱;能夠維護種群的團結協作,和睦共處;能夠為了種群的安全,身先士卒,衝鋒陷陣。總之,要做種群的強者,首先要做種群的保護者。只有選拔這樣的強者,才真正有利於提高種群的品質,有利於種族的延續和進化。自然選擇正是這樣進行的。

以強護弱的個體因受到其他個體的擁戴與種群同在,恃強凌弱的個體因與被凌辱的一方同歸於盡而被種群淘汰。所以,種內的“強”“弱”之分雖然普遍存在,但“恃強凌弱”卻不普遍存在。在社會性生物中,普遍存在的是“以強護弱”,因為只有以強護弱才是社會性生物的強者之道。

六、混淆種間與種內的區別,是產生謬誤的根源

綜上所述,生物的生存法則分為種內和種間兩類。種內的生存法則是“團結協作,和睦共處”;種間的生存法則是偶聯並行且不可分割的“弱肉強食”和“吃別人的注定要被別人吃”。面對這兩類生存法則,沒有哪一個保留著原始本能的自然人,能夠從中推出“弱肉強食是人類社會的生存法則”的結論。

“弱肉強食是人類社會的生存法則”的觀點,源於社會達爾文主義在理論上的謬誤。而社會達爾文主義的謬誤又產生於達爾文主義把種間的“弱肉強食”概念錯誤地引入種內,把種內自殺式的“恃強凌弱”錯誤地解釋為“弱肉強食”。直到法西斯的反人類戰爭用行動把社會達爾文主義這一謬誤推向顛峰以後,人們才開始從學術上進行反省。遺憾的是,人們並沒有指出,社會達爾文主義產生謬誤的根源是混淆了種間與種內的區別,混淆了自殺式的“恃強凌弱”與“弱肉強食”的區別,卻把產生謬誤的根源歸結到“自然科學與社會科學的理論和研究手段不能通用”。這種沒有說服力的辯解致使社會達爾文主義今天的處境只是名亡實存。

其實,如果有人一定要把種間的生存法則搬到種內來,那么,他們至少要把偶聯並行且不可分割的“弱肉強食”和“吃別人的注定要被別人吃”同時搬來,而不應該只把對自己有利的搬來,卻把對自己不利的撇在一旁視而不見。如果當初能夠把兩者同時從種間搬入種內,想必社會達爾文主義也不會被惡人利用。哪一個熱衷於“弱肉強食”別人的人不會對“吃別人的注定要被別人吃”有所顧忌呢?因此,無視和曲解自然均等法則的行為是造成人間悲劇的根源。

事實上,把種間的弱肉強食引入到種內來,並為種內鬥爭總結“好處”,認為種內鬥爭“對生物的進化更為有利”的觀點,是根本站不住腳的。

首先,就像本書把暴力與戰爭區分為“正義”與“非正義”兩類那樣,在種內鬥爭中,維護個體和種族生存的鬥爭是正義的鬥爭,危害個體和種族生存的鬥爭是非正義的鬥爭①。又因為發生在正義與非正義之間的鬥爭,無一不是由非正義鬥爭挑起,所以,為種內鬥爭總結“好處”的實質是在為非正義鬥爭總結“好處”。然而,危害個體和種族生存的非正義鬥爭其罪孽已經罄竹難書,又豈有“好處”可言?!

其次,人們都知道生物進化的前提是變異,沒有變異也就談不上進化。如果“種內鬥爭對生物的進化更為有利”的觀點是正確的,這是否在說,不要變異,只要通過窩裡鬥式的“選種”就能選出進化了的生物來呢?這是否在說,某人只要立下一條祖訓,讓自己的子孫後代自相殘殺,他就能獲得一個具有“超人”基因的後代呢?如果這裡的“更為有利”只限於在變異的前提下才能表現出來,那么,對於在數萬年數百萬年乃至數萬萬年中一直沒有發生變異的物種來說,這自相殘殺的“利”又表現在何處呢?如果變異如期而至,並使得某物種通過窩裡鬥式的選種變得越來越“強”,最後卻像愛爾蘭鹿那樣,先讓同類中的“弱者”死去,然後自己因“太強”而活不成,導致整個物種滅絕,這樣的“利”又表現在何處呢?如果自相殘殺的窩裡鬥並沒有把“弱者”殺死,反倒讓“弱者們”舉起正義的旗幟把“強者”消滅了,這樣的“利”又表現在何處呢?

種內鬥爭每時每刻都在給生物們帶來血與淚的“弊”,然而,這一理論對此滾滾而至的“弊”卻熟視無睹、避而不談,反倒對那虛無縹緲的“利”津津樂道、一味看好,其可信度實在值得商榷。

人類朝代的更迭史就是一部“弱者”戰勝“強者”的歡呼史;人類戰爭的收斂史就是一部“強者”戰勝不了“弱者”的教訓史;人類社會的進步史就是一部以弱肉強食為公理向著以以強護弱為公理的認識發展史。如果某人聽信讒言,立下一條讓子孫後代自相殘殺的祖訓,沒有人懷疑,在他的後代變異成“超人”之前他早已斷子絕孫。

種間鬥爭可以讓強者一方得以生存,種內鬥爭只能讓雙方或兩敗俱傷或同歸於盡。種間與種內的關係不可混淆。“窩裡鬥有利論”是人類“智慧”孕育出的怪胎。

至此我們認定:弱肉強食不是人類社會的生存法則,恃強凌弱是人類社會的自殺法則。只有以強護弱的仁人志士才是人類中的真正強者;只有“團結協作,和睦共處”的和諧社會,才有利於人類個體和種族的生存與長久生存。

哲理詩選

書中有二十餘首哲理詩,這裡將網際網路上廣為流傳的《人生哲理詩十首》復錄如下)

1

有人說

在人生的道路上不要做鐵砧而要做鐵錘,

那是因為

鐵砧會挨打,

鐵錘好逞威。

.

誰料想

挨打的鐵砧滿頭金星滿面淚,

逞威的鐵錘也斷筋折骨皮肉碎。

“哎喲喲,疼死我了!”

一聲悽厲兩張苦嘴,

不知是錘在打砧還是砧在打錘。

.

原來

自然界的作用力與反作用力相等,

不管誰打誰。

打別人就是打自己,

徒增傷悲。

.

2

向陽春筍人人愛,

寵為筵中一碟菜;

落泊羞竹無人睬,

迎霜斗雪自成材。

.

3

不要說

你得到的太少太少,

不要說

你失去的太多太多,

多的還會化成少,

少的還會化成多。

.

不要說

你今天有的明天還會有,

不要說

你今天沒有的明天還會沒有,

星星升起來了還會落下去,

月亮落下去了明天又會爬上山坡。

.

挖出石頭鑿成磨,

削開竹篾織成籮。

種瓜的得瓜,

種豆的得豆,

只要你付出了,

該有什麼,還會有什麼。

.

4

你見過春風掃落葉嗎?

被春風掃下的落葉,

正向著大地

傾訴著心中的委屈和惆悵:

.

人們只聽說秋風掃落葉,

那是為了讓秋葉躲避冬天的寒霜。

為什麼春風也掃落葉?

春葉我心中好淒涼。

.

我們四季常青,

從來不懼困苦,從來不畏艱難;

不論嚴寒酷暑,

我們都衷心耿耿依偎在大樹身上。

.

我們千辛萬苦戰勝了嚴冬的冰刀雪劍,

我們歡欣鼓舞迎來了明媚的溫暖陽光。

我們多想——

多想在這盼望已久的時刻,

再聞那春天裡醉人的芬芳。

.

可是——

一陣春風把我們吹落,

與那毫無功勞的秋葉一齊埋葬。

.

為什麼不論貢獻大小?

為什麼不論資歷短長?

把春葉和秋葉一樣對待這是不公平,

這樣的待遇讓我們感覺實在太冤枉。

.

大地回答說:

不要憤怒,

不要沮喪。

秋葉也曾想在冬天裡依偎著大樹,

秋葉也曾想在來年裡再聞花香。

.

但是,

為了給大樹節省養料,

它犧牲了自己,

默默地飄落,

無怨無悔無悲傷。

.

你今天走了,

也是為了大樹的生長,

你葉落歸根,

也是一切樹葉的綱常。

.

論功勞,

你和秋葉一樣,

論收穫,

早落的哪比遲落的強。

.

5

城裡的人要衝出去,

城外的人要衝進來,

城門口的人不知如何是好,

便挖個土坑將自己埋起來。

.

紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫,色色都有人愛,

工、農、兵、學、商、政、知,行行都有人乾。

如果有誰無價值,

幾千年的文明史早己將其淘汰。

.

尺有所短,

寸有所長;

低處不伸腰,

高處不勝寒。

.

莫要為追尋有百利而無一害的好事枉費了心機,

莫要為躲避有百害而無一利的壞事冤屈了性命。

城門口的人兒喲——

你想進去就進去,

你想出來就出來。

.

6

總說你周圍的環境不好,

世界這么大誰攔著你了?

為什麼不往你認為好的環境中去?

原來是你自己的顧忌太多了。

.

總說依你的脾氣一定要如何如何,

世界這么大誰攔著你了?

幹嘛不去如何如何?

還是自己把自己禁錮了。

.

禁錮自己是因為有所失時還有所得,

顧忌太多是因為有所得時還有所失。

埋怨是一種推卸的心態,

均等是一種確切的事實。

.

思想的牢籠只有自己才能打破,

命運的主宰不是上帝不是神仙。

要么你就承認:處境與別人均等;

要么你就奮鬥,為實現理想加鞭。

.

7

人往高處走,水往低處行;

人人都愛富,個個都怕窮。

可是,什麼是富?什麼是窮?

誰能說得清。

.

地球的表面三分是陸地,七分是海洋,

七比三要富,三比七要窮,

為什麼人類偏要居住在貧瘠狹窄的陸地上?

為什麼人類不在遼闊富饒的海洋里陪伴他的老祖宗?

.

為什麼總鰭魚要從水裡爬到岸上?

為什麼海豚、海獅又從陸地回到了水中?

為什麼鳥兒不要陸地,也不要海洋,

卻選擇了一無所有的茫茫天空?

.

原來是

窮有窮的富,富有富的窮。

竹蘺茅舍總是自己的家院,

朱門豪宅常作他人的園庭。

.

銅錢是縮小的鐐銬,

枷鎖是放大的錢孔。

是鑽進去?還是退出來?

進也疼,退也痛。

.

粗茶淡飯,

安安平平。

.

8

需要算卜的人啊,請往前,

我來為你算一簽。

.

美麗的玫瑰花將燃起你心中的愛火,

美麗的玫瑰花也將刺痛你連心的十指尖尖。

誘人的罌粟花將送你走進神奇美妙的虛空幻境,

誘人的罌粟花也將送給你五臟俱焚的毒火硝煙。

.

不吃不喝的人,活不長久;

又吃又喝的人,病從口入,我可有話在先。

不言不語的人,缺少陽剛之氣;

又言又語的人,我要提醒你,禍事就在嘴邊。

.

你如果擁有雄兵百萬,一定會戰無不勝,

但是,殲敵一萬,你將自損八千。

你如果大權在握,一定會飛黃騰達,

但是,福禍相依,小心別掉進山澗。

.

你一定能夠成為天下第一,

可要記住,天外還有天。

我一定能夠為你消災除難,

卻莫忘記,人助不如己憐。

.

玫瑰花說:你這樣的算卜廢話連篇;

罌粟花說:你這樣的算卜浪費時間。

小鳥說:我不要算卜,我失去了大地,得到了天空;

小雞說:我不要算卜,我失去了天空,得到了田園。

.

算卜者說:

有人付我錢,

廢話也要編。

本來,命運都在自己手上,

但是,勤勞的人問自己,懶墮的人問神仙。

.

9

你襲擊他,

他襲擊你;

你推翻他,

他推翻你;

拉鋸的戰爭,

走馬的王朝。

正義的暴力轉化為非正義的貪婪,

非正義的劫掠又引發出正義的狂濤。

.

你給他一陣“颶風”,

他還你一排“冰雹”;

硝煙此起彼伏,

戰爭沒完沒了。

硝煙縫中露出崢崢白骨,

戰爭空隙傳來聲聲悲號。

人人都說要改變這不均等的世道,

個個都用別人的鮮血染紅著自己的槍炮。

.

舉矛的人啊

你為何要拿著盾?

拿盾的人啊

你為何要舉著矛?

勝中有敗,敗中有勝,

冤冤相報,各領風騷。

均等的人生,

就在這不均等的勝與敗中魄落魂消。

.

你諒解他,

他諒解你;

你鳴金收兵放下矛和盾,

他偃旗息鼓拋卻盾和矛。

拿出走向戰場的勇氣走向談判桌,

騰出摟抱戰友屍體的雙手把和平擁抱。

大家均等地活著,

比大家均等地死去——

當然要好。

.

註:“颶風”、“冰雹”是兩種不同型號的火箭炮

.

10

天上一個太陽,

江中一隊龍舟,

岸邊一棵柳樹,

蔭下一壺美酒。

.

風和日麗山水秀,

龍舟鼓樂競上游。

太平盛世,

醉眼人美滋滋、神悠悠。

.

小小螞蟻在堤岸上奔梭,

柔柔江水順著蟻窩把大堤穿透。

嘩啦啦,

啊呀呀,

天昏地暗龍舟覆,

美酒、柳樹和著一江渾水向西流。

.

醉眼人發出急急令,

滿天下搜捕挖空大堤的蟻工、蟻兵和蟻后。

何須費力?

個個都供養在自己家裡頭!

送禮上門你樂呀樂,

竊國敗家你愁呀愁。