從天空打開缺口:在場主義散文·開端卷

從天空打開缺口:在場主義散文·開端卷創立時間:

正式創立於2008年3月8日。

發起人:

由周聞道為首發起;由周倫佑建構散文理論。

主要成員:

首批主要成員有:周聞道、馬敘、風吹闌葉、樸素、李雲、米奇諾娃、楊沐、宋奔、張生全、張利文、沈榮均、周強、鄭小瓊、趙瑜、唐朝暉、黃海、傅菲、周倫佑等。

主義宣言:

在場主義確認:“在場”就是去蔽,就是敞亮,就是本真;在場主義散文就是無遮蔽的散文,就是敞亮的散文,就是本真的散文。在場主義在致力於流派建設的同時,還自覺地肩負起了廓清中國散文的天空,為中國散文立論和立法(法則-尺度)的歷史使命。

在場主義的出現,是中國當代文學的又一個重大的開端性事件。具有改寫中國三千年散文觀念的重要意義。

相關定義:

在場散文:狀態名詞。特指當代文學中的在場主義散文寫作及其文本呈現。“在場散文”視“在場”為顯現的存在,或存在意義的顯現;主張“面向事物本身”,強調經驗的直接性、無遮蔽性和敞開性。認為散文寫作“在場”的唯一路徑是介入,介入就是“去蔽”、“揭示”和“展現”。“在場散文”所主張的介入包括:對作家主體的介入,對當下現實的介入,對人類個體生存處境的介入。認為只有通過對以上三個方面的介入,才能去除那些自稱為真理的謊言、去除那些制度化語言、意識形態用語、公眾意見對作家心靈的遮蔽、對人類個體生存處境的遮蔽、對當下現實的“真實”與“真相”的遮蔽,使散文之筆直接進入事物內部,與世界的原初經驗接觸,並通過本真語言呈現出來。在此意義上可以確認:“在場”就是去蔽,就是敞亮,就是本真;“在場散文”就是無遮蔽的散文,就是敞亮的散文,就是本真的散文。可替換詞:在場主義散文。

在場性 (Anwesenheit) :狀態名詞。“在場性” (Anwesenheit)是德語哲學中的一個重要概念,近年來,已逐漸為整個西方當代哲學所接受。在康德那裡,“在場性”被理解為“物自體”; 在黑格爾那裡,指“絕對理念”;在尼采思想中,指“強力意志”;在海德格爾哲學中,指“在”、“存在”。到了法語世界,則被笛卡爾翻譯為“對象的客觀性”。“在場”(Anwesen)即顯現的存在,或存在意義的顯現;或歌德所說的“原現象”。翻譯過來,相當於我們漢語的“在-不在”的“在”和“有-無”的“有”。更具體地說,“在場”就是直接呈現在面前的事物,就是“面向事物本身”,就是經驗的直接性、無遮蔽性和敞開性——而“澄明”是通往“在場性”的唯一可能之途——只有“澄明”才能使“在場性”本身的“在場”成為可能。而欲達致“無遮蔽狀態”,只有通過“去蔽”、“揭示”和展現。因此,在場主義散文所強調的“在場”和“散文性”追求就是“去蔽”,就是在與黑暗的主動接觸和衝突中,通過無遮蔽的敞開,而達至自由之境。無替換詞。

推薦讀物:

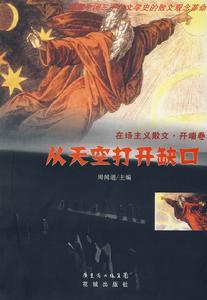

書名:《從天空打開缺口:在場主義散文·開端卷》

作者簡介:周聞道,男,1956年生,文學碩士,在場主義創始人,“天涯社區·散文天下”首席版主,四川省作協委員會委員。現供職於四川眉山某市級部門。鍾情於繆斯,散文,雜文、小說、評論、文藝理論等都有涉獵,在香港多家主流媒體任專欄作家多年,在大陸、港、澳紙媒及網路上發表作品300餘萬字,已出版散文集《夏天的感覺》、《點擊心靈》、《對岸》,報告文學集《悲劇,本可以避免》,隨筆集《主權回歸前的香港》、《家的前世今生》,主編天涯散文年選《鏡像的妖嬈》等,鼉有經濟學專著多部。

目錄:散文:在場主義宣言

[在場主義作品]

七城書

睡夢簡史

南方的憂鬱

編年史

《七月》:蜀南

似是而非的下午

銹

在一切的深處

老布繡

那些輕觸的傷痛

暗處的生活

空中的河道

思鄉鳥

時間段落

[在場主義理論]

散文觀念:推倒或重建

[在場主義理論資料]

在場主義小詞典

後記