簡介

圓津禪院

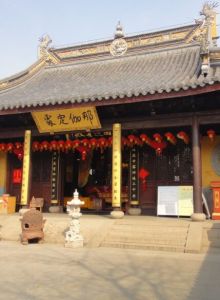

圓津禪院清順治十五年(1658年),住持通證對寺院進行大規模修葺,修建了“亦峰居”、“漕溪草堂”、“墨花禪”、“息躬室”、“清華閣”、“那伽定處”、“舫齋”諸建築,其中以“清華閣”最負盛名,它不僅是名人文士珍藏書畫之處,而且環境幽美。登上清華閣遠眺近望, 珠溪勝景盡收眼底:西自 澱山湖,南及 佘山,東至三汾盪,北眺西漾淀,“皆微茫見於雲樹之外,而村落之疏密,漁舟商舶之往來,得一覽而盡之”,故有清華閣十二景之稱。清華閣十二景為曹溪落雁、帆收遠浦,網集澄潭、淀峰西靄、秧渚北浮、木末清波、柳蔭畫舫,井市長虹、慈門傑閣、人煙繞翠、竹林連雲、殿角鳴鐘。概括了鎮上各處景點,實際上是登上清華閣總攬 朱家角鎮上十二景。其中“井市長虹”即指放生橋,“慈門傑閣”為鎮上大剎慈門寺一景;“秧渚北浮”指鎮北西漾淀,這一帶原為明初豪富沈萬三舊居,後沈萬三被洪武抄家籍沒。陸慶臻詠清華閣十二景詩中有“直北水潺潺,西秧沈氏田,舊朝豪姓地,今日劫灰煙,……”之句。

特點

圓津禪院

圓津禪院王昶亦為禪院撰寫碑文“重修清華閣記”和“振華長老塔銘記”等,並暫存了他著作的部分書版,及其他許多故 圓津禪院物。清嘉慶年間由禪院九代住持覺銘撰寫的《圓津禪院小志》,收入了許多匾聯詩文,內有趙孟頫、董其昌的匾額;劉墉、梁同書、鄭板橋、吳梅村等人寫的對聯;陸樹聲、諸嗣郢、王昶等也都有翰墨留存。

禪院成為名剎,主要是由住持通證和尚(又名語石)起,連續出了好幾代精通書畫的高僧,經六、七代住持精心收集,珍藏了不少名家字畫。其中有宋刻“妙法蓮華經”,明文徵明手書“多心經”,董其昌等32人合寫的“金剛經”,清代梁同書的行書卷等等,禪院成為一處重要的文物儲藏所。

寺內物品

圓津禪院

圓津禪院圓津禪院內許多珍貴文物,部分毀於兵燹,部分為寺內不肖僧徒偷出變賣。至建國初,珍品已經不多,後大部分為江蘇省文管會接收,藏於江蘇省及蘇州市博物館,少數保存在青浦區博物館。50年代初,禪院被拆,還保留有王昶所撰《重修清華閣記》、《振華長老塔銘記》,及沈光瑩撰“重修大殿記”石碑,成為禪院遺留下來的文物。1999年開始整修禪院,翌年起對外開放。

住持簡介

圓津禪院保存現狀

圓津禪院保存現狀起初圓津禪寺內外一片寂靜,故而連廟門也沒進。旅遊 熱後,寺院是遊客必經之地,燒香是眾 人最熱心參與的節目,於是,2000年圓津禪寺再度重建,2002年10月25日舉行了全堂佛像開光儀式。這個時候,宏戒法師已經主持了這座寺院。宏戒法師是一個年輕僧人,今年29歲。

圓津禪寺之所以“詞翰名四方”,主要是第三代主持通證和尚、第四代主持真朗和後來幾代主持都精通書畫,與當時的文人墨客、達官貴人交往甚密,他們經常在圓津禪寺飲茶、吟詩、賞景、作畫。從明代以來,禪院成了文人雅聚之所,趙孟頫、董其昌、劉墉、鄭板橋、王昶等人都在這裡留下墨寶。那時候,文人參禪成一時之風,為了養心、養身、養學問。

據《圓津禪寺小志序》:“吾庵地不過數弓,室不過數櫞,非有琳宮紺塔之觀,非有開堂聚講之盛,精廬容膝,在震旦中不過一微塵耳。”舊時月色照著禪房,舊時的僧人很有自知之明,也很謙遜。他們有真學問,早把紅塵看破,把禪機參透。