簡介

固關長城平面圖

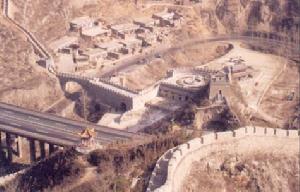

固關長城平面圖明長城真保鎮重要關隘。位於山西省平定縣境內。由娘子關甫約6公里,有固關(舊關)遺址。據《畿輔通志》載:“唐長慶初,裴度出故關討王庭湊。元末為故關山寨。明初大軍取真定,徐達串師度故關,遣別將取亂柳寨而還。”據《大情一統志》載:“明正統二年修築關城,分兵防戍。正德九年 設管官通判,嘉靖二十二年營新城,增設兵備副使,二十三年設參將。”

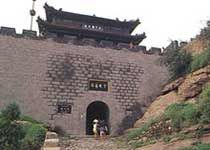

固關(新關)在故關(舊關)南約2.5公里,新關關城磚券拱門尚好,門額上嵌有一塊石刻“固關”兩個大字。固關城牆上,有一塊清順治元年(1644)重修固關城記事碑。固關北門及水門為1981年固關村集體所拆。固關水門建得十分獨特,磚券拱形水門洞兩面牆上,均砌有做工精細的護水獸石雕。以固關為中心,向西和向南各延伸出一段城牆。向西段由固關關門至西端敵樓,長約3公里,為石砌,今多被毀。向南段,約5公里,亦為石砌。雖局部有人為拆毀和自然損壞,但城牆總體尚存,較好的地方牆外側高3米左右,頂寬 2米,其內側平矮,多高不足米。

固關是明朝京西四大名關之一,為“京畿藩屏”。固關長城北起娘子關嘉峪溝,南至白灰村村口,全長20公里,是國內保留較完整的石砌內長城,著名長城專家羅哲文稱之“有小八達嶺之風韻”。據羅先生考證,固關長城始建於公元前369年,比秦始皇統一六國後修建的萬里長城還早155年。雖然現存遺蹟多為明代建築,但從始建年算起,它已有2374年的歷史,國內少見。

固關長城地勢險要,歷史悠久,古驛道深深。清康熙帝西巡路經此地,讚嘆此關的雄偉,賦《過固關》詩一首:“鳥道入雲中,風光塞漠同,人依險地立,城自越山叢,俗朴觀民舍,才多壯士雄,芹泉連冀北,回首指青聰。”險隘要塞的固關被中國文物專家、中國長城學會副會長羅哲文先生稱之為“小八達嶺”。固關長城已是平定的東大門和太舊高速公路上一道獨特的風景線。

歷史沿革

固關長城是在公元前333年(趙肅侯17年)修築的趙長城基礎上,於明代萬曆17年(公元1589年)再次修復,成為明代都城第一道防線。

固關經歷了許多重大歷史事件,歷代帝王將相、文人墨客出入此處者甚多。如秦王翦伐趙、秦始皇屍歸鹹陽,韓信“背水之戰”,郭子儀、李光弼

平定“安史之亂”,康熙皇帝西巡都經過這裡。韓愈、司馬光、韓琦、于成龍、孔尚任等也在這裡留下詩篇佳作。

在固關關樓兩側各有一些建築,西側是正在修復之中的西峰寺,東側是固關長城碑廊。在碑廊的南北兩側分別是韓信塑像和固關長城展室等系列景點。從關樓進入有著高高圍牆的狹窄瓮城,光滑圓潤的石板路上有深深的車轍,最深處達一尺。因為此關是明清時期通往京師的惟一孔道,過往車輛都得從此路過,日久就形成了深深的車轍。

布局特點

固關

固關城牆北起娘子關,南至白灰村口,蜿蜒曲折,長達百餘里,牆高九米許,寬三米餘,竟用石灰粘土灌漿堅實而成,實固形危,雄奇壯美。牆頂之上,為衛戍將官巡城往來通行之道。城周的嵩山峰頂盡建有炮台。有頭台、二台、三台、進樓台、鼓樓台、雙台、園台、四方墩、南山墩,東山墩等九台三墩。台頂全用二十斤重的大磚券築。台內砌有磚凳數階,由此,人可從台底通向台頂,台頂面為方形,頂面積為二百二十五平方米。炮台高十二米。炮台頂四邊均建有瞭望眼和置炮眼,置遠望去,十分雄偉壯觀,與秦皇之萬克長城一般無異。三台和雙台之位置尤高,築在西峰山的頂巔,若站立台頂放眼遠眺,在無霧遮擋之時,可望兩省一市九個縣(河北省、山西省、陽泉市、井陘、平山、元氏、贊皇、和順、盂縣、昔陽、壽陽、平定)。

西城門頂額嵌鑲著斗大的“固關”鐫刻二字,為古代名人王士翹題書。城門洞外有天然照壁,即懸崖絕壁,其上有千年懸柏,鬱鬱蒼蒼。峭壁上刻有“層巒疊嶂”、“山外青山”的題詞,題詞者不詳。城樓是八角華樓,裝飾玲瓏,巍蔚壯觀。樓的兩旁架有銅炮、鐵炮數十門,森嚴逼人。城門兩旁的便道,均用石頭鋪砌,十分堅實。西城門至東城門的中間是一段百餘米長的弧形瓮城圈。關城內建有三座衙門。大衙門占地面積約1500平方米,門前照壁粉刷彩畫,異常華麗。石獅一對分蹲兩邊,精雕細刻,形象逼真。大門對面是大堂七間,堂內正面壁畫為月下松虎。堂前排列數百門炮,最大的炮身長約四米,炮口內徑為四百毫米,炮重六百餘斤。

固關

固關炮身兩側有耳環,上鑄有製造年號。院中砌有長圓形跪石五塊,間距二米。院左旁是五眼窯洞,為官眷內室,院右旁是更樓,建造雄壯,陰森可畏。二衙門大致和大衙門相似。小衙門則是守門官兵接班換崗及辦理公務的處所,建築規模不及大、二衙門排場。三座衙門均有將官坐鎮,即是:總司、參將、把總、千總、守備。把關的總將為三品帥官。現存碑記有明朝嘉靖年間的守官名叫向榮,他的下員有王嘉祥、宋祖壽、陳機、高士匯、何立朝和阿克達春等人。

關城內辟有箭道一處,是官兵走馬射箭之地。城外設有教場,每年,固關所轄八個口隘南黑山、惡石口、黃安嶺、十八盤、達滴崖、娘子關、黃沙嶺和本關的守口將官都要率領士兵來固關教場受檢一次。場內修有演武廳、點將台、正堂和碑樓。

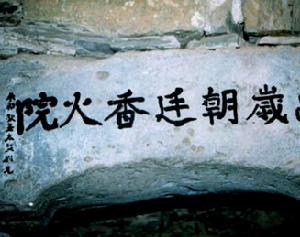

固關有很多廟宇。西城門下有龍王廟;大衙門旁有家老爺廟;二衙門旁有三官廟;其背後是山神廟;東城樓是文昌廟,南山腰有魁星廟;西峰山上有老母廟、關帝廟和玄武廟。這些廟宇建築工藝精緻,別具特色,有的是無梁殿;有的是向陽亭;有的是鎮敵樓。其中西峰山上的老母、關帝、玄武三座廟宇建築尤為宏偉,古色古香。

西峰山麓聳立著巍峨的三門四柱大牌坊,中門上懸“聖母行宮”金色豎匾,這是通向三座古剎的大門。此間,第一座古剎即是關帝廟。

固關

固關關帝廟之建築尤正殿為佳,外觀翹角飛檐,鈎心鬥角,殿內畫棟雕梁,壁畫生動精彩,關帝塑象威然正坐,長髯垂胸,赤臉瞠目,其左是關平,其右是周倉、牽馬提刀,煞是嚴畏。殿四壁懸掛匾頷二十餘塊,大都是歷代駐軍將領贈獻。殿前檐下有最大的一塊匾額,長四米,寬一米,鐫有“萬世人傑”四個金字,其中刻有皇家御印,此乃清朝康熙帝親筆所題。

老母廟居於關帝廟之上,高牆深院,古松參天。廟內立碑石二十餘塊,鐘樓上吊著八百多斤重的一口大鐘,鍾的周身鑄滿銘文,鐘聲極其洪亮,可傳聞二、三十里。這鐘既用於達官顯貴降香時撞鳴,又為早晚城門啟閉的報時信號,尤其在報警方面起著至關緊要的作用。因此地育一條百餘里長的季節性河流,名為甘桃河。

玄武廟位於關帝廟右方,廟雖不大,建造卻很別致。房屋大都建在半山腰間,佇在山腳仰視,層層疊疊,一攬無遺。

西峰山麓,有一“西峰洞”,洞深千餘米,寬百餘米,高三十多米,內有石龍,石虎,石人,石豬和奇形怪狀的石隴。其兩側小洞有深有淺,計十有餘。洞門額有“西峰洞”石刻,是明代駐守此關的欽依把總陳杋所題。

險要地勢

固關城郊甘桃驛東閣閣眉刻有“雄關咫尺”四個大字。娘子關石碑上刻有“地形險要同名與固關”,“此關路程之遐爾固與固關相等……”這些都說明了固關之雄險。

固關城,城牆堅厚、高聳萬仭,周圍炮台林立,東、西城門皆用鐵板釘裹,晨昏啟閉,均有戍衛。古有“一夫扼關,萬夫莫當”之說和“神京天險門戶”之稱。

立其間,城牆蜿蜒起伏,橫貫南北,真可謂兵臨城下也望關生畏。相傳,明末李闖王帶領義軍攻打北京,路經此關,攻城未克只好撥馬回兵,取道寧武而進京。闖王臨離固關時。留有“此關插翅難飛”的嘆語。

古城評價

清代名人王士禎(號漁洋),路經固關城,留下一首讚美詞:“飛棧危流萬仞山,戍樓搖指暮雲間,西風忽送瀟瀟雨,滿路槐花出固關”。

西峰山上的三座廟宇上下左右布置得當,修造別出匠心,構成一個完美的古建築群,在天然景物的映襯下,游者身臨其境,殊感心曠神怡。

建築群中,有二十餘株古槐,大者有六圍粗,小的也有三圍。放眼遠眺,高峰入雲,古廟若隱若現,有海市蜃樓之景。

現存遺址

固關

固關現存長城為明代長城,是國內保留較完整的石砌內長城。現存遺址有:南段新關經將軍塔到白灰村段7000米,北段固關經嶺後底到娘子關嘉峪溝段13000米的石砌內長城,全部依山而建。城牆寬2米,高3 — 4米。牆體上分設堞樓、藥樓、炮台、墩台、烽火台、哨台等軍事防禦設施。固關長城有東西兩門,其防禦目標主要在西邊,故西門樓築有堅固的城門及瓮城。城門上建重檐歇山頂關樓一座,城額“固關”石刻完好。因其戰略要塞位置,故明朝在城內設3座衙門,中為“大衙門”,由三品武官把守,稱參將;“二衙門”由掌管勤務的把總負責,居城內后街;“小衙門”。

另外,城南原建有騎兵大校場,內設演武亭、點將台、跑道、箭台,城西邊有練兵的小校場。固關城內及周邊還建有西峰洞、關帝廟、奶奶廟、觀音廟、皮張廟、藥王廟、真武廟、魁星廟、文昌廟、三官廟、馬王廟、龍王廟、河神廟、十殿閻王幾亭台樓閣,構成一座小皇城。

“西峰洞”三字石刻以及光緒年間向榮元帥為關帝廟題的“萬世人傑”牌匾、明代鑄造的銅炮、鐵炮等歷史文物和部分古建築保存完好。307國道、太舊高速路穿城而過。

投資修復

1998年10月,固關長城1期工程順利開工。新關村乾群一致,眾志成城,為恢復長城風采婦孺上陣,簞食壺漿,不畏艱險,聚沙成塔。投資65萬元,其中村民集資24萬元,義務工1.3萬個,歷時9個月修復北段長城620米,敵樓3座,堞樓上瞭望鋪2個,登城石欄桿、石台階150米,護壩70米,護牆30米,復修西峰寺六角亭4個,牌樓2座。同時搞了長城西側綠化,初步具備了對遊人開放的條件。

第2期工程投資150萬元,修復國道長城跨橋、瓮城、關樓及南段長城800米,如實記載長城歷史原貌。

旅遊及保護

經過修復的固關長城,給山西東大門增添了一道靚麗的風景:危樓與青峰對峙,古道與太舊共舞,朔風習習,寒光鐵衣,也就應了著名長城文物專家羅哲文教授稱固關長城“有小八達嶺之風韻”的讚譽。

固關長城景區自2003年開放以來,每年的門票收入都在20萬元左右,他們把修復固關長城,發展山區旅遊業當作支柱產業。一期修復工程經省文物局驗收合格後,於2003年開始向遊客開放。國慶黃金周期間,每日遊人絡繹不絕,最多一天接待遊客500多人。

一九八六年,山西省人民政府將固關長城列入第二批重點文物保護單位。

遭到破壞

清朝末年,固關舊貌仍完好,古蹟也未曾損壞,後來,屢遭戰亂,無人監管,倒塌失修。特別是文革期間,損壞嚴重,城牆炮台等古建築隨意拆毀。炮台僅有一個完整,三個半存,其餘只有低矮的台基;城樓傾圮,衙門、廟宇全部被拆,幾乎成了一片廢墟。昔日的固關城,只能看到它的遺址了。

有詩云:昔日雄偉最固關,今余殘城一彈丸,若非斗大鐫二字,誰識芳名是此關。