生物固氮

生物固氮是固氮微生物的一種特殊的生理功能,已知具固氮作用的微生物約近50個屬,包括細菌、放線菌和藍細菌(即藍藻),它們的生活方式、固氮作用類型有較大區別,但細胞內都具有固氮酶。不同固氮微生物的固氮酶均由鉬鐵蛋白和鐵蛋白組成。固氮酶必須在厭氧條件下,即在低的氧化還原條件下才能催化反應。固氮作用過程十分複雜,目前還不完全清楚。各種固氮微生物進行固氮作用的總反應可用以下簡式表示:

根據固氮微生物與高等植物的關係,可分為自生固氮菌、共生固氮菌以及聯合固氮菌。其所進行的固氮作用分別稱為自生固氮,共生固氮或聯合固氮。

另外,還有大豆等生物,跟也有固氮作用。

自生固氮菌

自生固氮菌(Azotobacteria)是自由生活在土壤或水域中,能獨立進行固氮作用的某些細菌。以分子態氮為氮素營養,將其還原為NH3,再合成胺基酸、蛋白質。包括好氧性細菌,如固氮菌屬、固氮螺菌屬以及少數自養菌;兼性厭氧菌,如克雷伯氏菌屬;厭氧菌,如梭狀芽孢桿菌屬的一些種。還有光合細菌如紅螺菌屬、綠菌屬以及藍細菌(藍藻),如魚腥藻屬、念珠藻屬等。

聯合固氮

近年在上述兩個類型之間又提出一個中間類型,稱為聯合固氮。即有的固氮菌生活在某些植物根的粘質鞘套內或皮層細胞間,不形成根瘤,但有較強的專一性,如雀稗固氮菌與點狀雀稗聯合,生活在雀稗根的粘質鞘套內,固氮量可達15~93千克/公頃·年。其他如生活在水稻、甘蔗及許多熱帶牧草的根際的微生物,由於與這些植物根系聯合,因而都有很強的固氮作用。

共生固氮菌

共生固氮菌在與植物共生的情況下才能固氮或才能有效地固氮,固氮產物氨可直接為共生體提供氮源。共生固氮效率比自生固氮體系高數十倍。主要有根瘤菌屬(Rhizobium)的細菌與豆科植物共生形成的根瘤共生體,弗氏菌屬(Frankia)與非豆科植物共生形成的根瘤共生體;某些藍細菌與植物共生形成的共生體,如念珠藻或魚腥藻與裸子植物蘇鐵共生形成蘇鐵共生體,紅萍與魚腥藻形成的紅萍共生體等。在實驗條件下培養自生固氮菌,培養基中只需加入碳源(如蔗糖、葡萄糖)和少量無機鹽,不需加入氮源,固氮菌可直接利用空氣中的氮(N2)作為氮素營養;如培養根瘤菌,則需加入氮素營養,因為根瘤菌等共生固氮菌,只有與相應的植物共生時,才能利用分子態氮(N2)進行固氮作用。

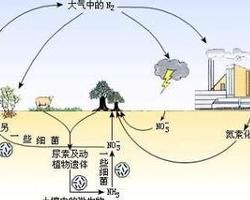

電離固氮

即採用人工或自然的方式,使空氣中的氮氣轉化為氮化物。電離作用和大自然中的閃電能使空氣中的氮氣和氧氣產生化合作用,形成 一氧化氮,一氧化氮極其不穩定,會瞬間被氧化成二氧化氮。二氧化氮溶於水形成稀薄的硝酸,而硝酸會與土壤里的元素形成氮化物,從而被植物吸收。

非生物固氮

工業固氮

19世紀末化肥工業的出現和發展推動了農業生產的發展。隨著世界人口增長對糧食的需求也日趨增大,再加上工業發展和軍事上的迫切需要,使人工固氮在本世紀初成了世界性的重大研究課題。儘管不少化學家耗費了相當大的精力,但仍未掌握一種較理想的人工固氮方法。

1905年德國物理化學家、合成氨的發明者弗里茨·哈伯(Fritz Haber)赴美國考察,回國後也採用高壓放電固氮,實驗歷時一年效果不盡人意。後來從法國化學家用高溫、高壓合成氨發生爆炸的訊息中獲得啟示,他也毅然採用該法進行試驗,表現了他的果斷和勇氣。在歷經無數次失敗後, 1909年7月2日哈伯在實驗室採用600℃、 200個大氣壓和用金屬鐵作催化劑的條件下,人工固氮成功,平衡後氨的濃度達到6%,首次取得突破,當年德國巴登苯胺純鹼公司總經理、工業化學家博施(Carl Bosch),參觀了哈伯的實驗室,確認他的方法成功、有效,決定擴大進行中間試驗。此後哈伯提出了原料氣循環使用的合理建議;博施也解決了從水煤氣中獲得氫氣的問題。1910年建成新工藝流程的中試工廠。該公司的研究人員在化學家米塔斯(Mitas)的主持下,用2500種不同的催化劑經上萬次試驗,終於研製成功含有鉀、鋁氧化物作助催化劑的價廉易得的高效鐵催化劑。1911年巴登公司在德國奧堡建成世界第一座日產30 噸合成氨的工廠。人稱這種合成氨方法為“哈伯-博施法”,這是具有世界意義的人工固氮技術的重大成就。是化工生產實現高溫、高壓、催化反應的第一個里程碑。合成氨的原料來自空氣、煤和水,因此是最經濟的人工固氮法,從而結束了人類完全依靠天然氮肥的歷史,給世界農業發展帶來了福音;為工業生產、軍工需要的大量硝酸、炸藥解決了原料問題)在化工生產上推動了高溫、高壓、催化劑等一系列的技術進步。合成氨的成功也為德國節省了巨額經費支出,哈伯、博施也一舉成名。

套用

作為合成氨工業的奠基人,哈伯也深受當時德國統治者的青睞,他數次被德皇威廉二世召見,委以重任。1911年他擔任了威廉皇家物理化學和電化學研究所所長兼柏林大學教授。1914年第一次世界大戰爆發時,哈伯參與設計的多家合成氨工廠已在德國建成。當時唯有德國掌握壟斷了合成氨技術,這也促成了德皇威廉二世的開戰決心。威廉認為只要能源源不斷地生產出氨和硝酸,德國的糧食和炸藥供應就有保證:再全力阻擾敵國獲得智利硝石就可以制限對方,德國就能獲勝。外國首腦和軍事專家也曾預測:由於含氨化合物的短缺,大戰將在一年之內結束。不料德國合成氨的成功使其含氮化合物自給有餘,從而延長了一次大戰的時間,哈伯的成功也給平民百姓帶來了災難、戰爭和死亡,這大概是他料想不到的。

有關發展

在熱帶雨林之外生長最快的樹木是白楊。這種樹高而細長,在不到10年的時間裡就可以長到30米高,即便是生長在它們似乎並不適宜的環境裡,如焚燒的土地以及多沙的河岸。

Sharon Doty說,這樣的生長速度得益於其葉片和其他組織中的微生物。當白楊的葉子細胞忙著把日光轉化為能量時,葉子細胞中的細菌會把空氣中的氮轉化成一種維持樹木快速生長所需要的氮。

這是個有些激進的觀點,因為固氮作用普遍認為主要發生在豆科植物與其他少數植物根部含有大量細菌的根瘤上。“我們完全是在挑戰教條主義。”美國華盛頓大學微生物學家Doty說。

在5月初的第五屆約塞米蒂國家公園(位於加州中部)共生研討會上,Doty對她的觀點進行了佐證。她報導了白楊從某種微生物中獲取氮的首個直接例證,她的觀點得到了加州大學環境微生物學家Carolin Frank的支持,Frank研究的是不同種類的樹木在貧瘠土地上如何生存,她在報告中表示,固氮作用還可能出現在柔枝松的針葉中,這種松樹主要生長在美國西部多石、海拔較高的坡地上。

Frank和Doty推測,具有固氮作用的葉子細菌可能十分廣泛,如果把它們轉移到農作物上,可能有助於提高貧瘠土壤的作物產量。Doty發現,一些莊稼在接種過這種微生物後生長得更好。她在約塞米蒂年會上舉了一個例子:大米。儘管其他植物學家不太相信這種觀點,但是同樣對此表現出強烈興趣。“如果大量(樹木)物種中都有一種尚未識別的氮固定生物,那會是個大發現。”加州大學戴維斯分校植物和微生物學家Douglas Cook說。

從上世紀90年代起,固氮作用僅在富含微生物的植物根瘤上存在的觀點受到了挑戰,彼時研究人員在沒有根瘤的甘蔗中發現了固氮作用。自那時起,研究人員不時有成果指出,植物組織內生長著一種叫作內生真菌的細菌,可以為宿主提供生長所需的氮。但是Cook認為:“尚未作過恰當的研究,因此這樣的觀點並非舉足輕重。”

他和一些研究人員主張,這一過程中非常關鍵的固氮酶刺激反應過於敏感,不能讓氧氣在葉子內工作。而且即便有微生物在轉化空氣中的氮,“也並不能意味著,它們在為宿主提供益處”。史丹福大學研究氮儲存的專家Sharon Long說。

Doty試圖回答所有的反對意見。她在約15年前就開始懷疑固氮作用可能存在於根瘤之外,當時她發現白楊細胞培養皿中充滿了和已知固氮微生物株相關的細菌,她把細菌放在沒有氮氣的媒介中,然而一些微生物卻存活下來,它們很明顯從空氣中獲得了氮。

此後,她記錄了數十種來自白楊的菌株促進白楊之外的其他植物生長的例證,包括黑麥、草坪草、玉米、楊木、番茄以及此次的大米等。她的溫室氣體研究表明,在一種含有白楊內生菌的發酵液中浸泡了4小時的稻秧,最終整個植物體遍及這種微生物,而且比沒有浸泡過該發酵液的稻秧長得更高、產量更多,而且會產生更多分櫱。

如果Doty是正確的,一個劑量的這種生物菌可能確實會對農民有益。“氮是個巨大的約束因子,對非洲農業尤其如此。”植物生物學家、西雅圖比爾及梅琳達·蓋茨基金會的一名項目官員Katherine Kahn說。目前確實存在補償措施有限的問題:花費不僅昂貴,而且會污染環境,向土壤中加入固氮細菌也不能很好見效,而且給農作物植入需要形成根瘤的基因或是讓它們自身進行固氮都是非常遙遠的夢想。

一些研究人員懷疑,Doty分離出的一些葉子寄生細菌會產生促進生長的植物荷爾蒙。但因為Doty是在缺乏氮的人工土壤中進行的實驗,她認為,由這種細菌提供的氮一定在促進植物生長。在會議上,Doty原來的技術員Andrew Sher則說明了自己認為最強有力的證據。Sher把來自野生白楊的切片放入燒杯中,並讓它們接觸比空氣中氮濃度更高的氮。隨後,植物體內呈現出同樣的同位素,這表明細菌已經捕獲到氮並把它轉化為可用的營養,Doty說。

儘管如此,一些研究人員仍對這一觀點持謹慎態度。“現在科學家的看法正在逐漸發生改變,不是從懷疑變為信任,而是從懷疑變為謹慎的提問。”田納西州橡樹嶺國家實驗室植物遺傳學家Gerald Tuska說。Tuskan和同事已經從白楊中分離出約3000個微生物,其中許多配有固氮酶。其中一些微生物被生物膜隔離在氧限制隔間中,在那裡固氮酶甚至在葉子富養環境中也能發揮作用。

樹木固氮作用的觀點在一步步逐漸確立,Frank說:“我覺得我們在逐漸改變人們的觀點,也包括我們自己的觀點