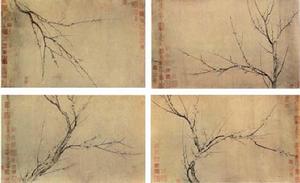

四梅圖卷

這組《四梅圖卷》為長卷,縱37厘米,橫358.8厘米,現藏故宮博物院。是為友人范端伯創作的。根據畫中作者所題《柳梢青》詞後的款識:“乾道元年七夕前一日癸丑,丁丑人揚無咎補之書於豫章武寧僧舍。”的記載,作品應創作於公元1165年前後,揚無咎時年69歲。

四個部分

分別描繪了梅花含苞、欲放、盛開、殘敗的四時形態。第一幅表現含苞:柔嫩的樹枝在微風中搖曳,仿佛春睡初起的少女,慵懶地伸著雙臂。星星點點的花蕾遍布枝頭,預示著一個花季的到來。第二幅表現欲放:似開未放的梅花像是一位即將步入新房的少婦,低垂著粉頸,微綻的花蕾露出羞澀的笑顏。第三幅表現盛開:繁花綴滿枝頭,冷香襲人,沁人心脾。雖然是一枝獨放,在觀者的眼中卻春深如海。面對此情此景,如同與高人對坐,靈性間再無一絲塵俗之念。最後一幅表現殘敗:此時的梅花已飽經世事,閱盡繁華與滄桑之後,平靜地注視著這個世界,任枝上的殘萼敗蕊紛紛落地,已不再為其所動,那冷峻的儀態仿佛已經與大自然融為一體,進入了一個超凡脫俗的境地。一望之下,這組《四梅圖卷》給人一種孤傲與清高的感受。

揚無咎筆下的梅花既沒有“院體”繪畫的富麗,也沒有“逸筆”畫風的草草不拘,它是以自然之梅為粉本,藉以抒發自己的心意。如果沒有紮實的寫生功底和對梅花細緻入微的觀察,這樣的作品是根本不會創作出來的。他畫梅師法北宋華光和尚(釋仲仁),他把華光的淡墨點暈花瓣改為墨線圈勾,令梅花別有一番情趣。揚無咎畫梅的構圖並不繁雜,雖然有時在畫面中只是數枝橫斜,但是不僅不顯得單薄,反而更能顯現出一種疏朗空靈的氣息。在用筆上,揚無咎的功力足以使後輩望而興嘆。纖纖的枝條如同百鍊精鋼,既灑脫自然又富有彈性,線條無論長短,無不勁力充盈,充滿活力。揚無咎(1097—1169)字補之,號逃禪老人,又號清夷長者,清江(今江西省清江縣西南)。擅畫水墨人物和梅竹松石。他為人耿直狷介,朝廷屢征其為官,他因不肯與秦檜等奸臣同流,所以多次拒絕。他筆下的梅花就是他高尚人品的化身,從這裡也可以看出,人品的與畫品之間的重要關係。