四十千

《四十千》取自於《聊齋志異》的卷一第三十二篇,全文很短,完全以因果報應的方式來寫。講述了一個很富有的僕人,做了一個夢,夢見一個人來向自己討債,之後妻子就生了一個兒子,他知道原委後,就盡著額定的數額撫養,結果果然在錢將要用盡之時,兒子就死掉了。這並不是一個迷信故事,作者寄予了深邃的思想在裡面:窮人多生佳兒,富人多生頑兒,本文用蒼白的因果報應之說來解釋,產生了強烈的反差效果。

基本信息

原文

四十千新城王大司馬,有主計仆,家稱素封。忽夢一人奔入,曰:“汝欠四十千,今宜還矣。”問之,不答,逕入內去。既醒,妻產男。知為夙孽,遂以四十千捆置一室,凡兒衣食病藥,皆取給焉。過三四歲,視空中錢,僅存七百。適乳姥抱兒至,調笑於側。因呼之曰:“四十千將盡,汝宜行矣。”言已,兒忽顏色蹙變,項折目張。再撫之,氣已絕矣。乃以余資治葬具而瘞之。此可為負欠者戒也。昔有老而無子者,問諸高僧。僧曰:“汝不欠人者,人又不欠汝者,烏得子?”蓋生佳兒,所以報我之緣;生頑兒,所以取我之債。生者勿喜,死者勿悲也。[1]

四十千新城王大司馬,有主計仆,家稱素封。忽夢一人奔入,曰:“汝欠四十千,今宜還矣。”問之,不答,逕入內去。既醒,妻產男。知為夙孽,遂以四十千捆置一室,凡兒衣食病藥,皆取給焉。過三四歲,視空中錢,僅存七百。適乳姥抱兒至,調笑於側。因呼之曰:“四十千將盡,汝宜行矣。”言已,兒忽顏色蹙變,項折目張。再撫之,氣已絕矣。乃以余資治葬具而瘞之。此可為負欠者戒也。昔有老而無子者,問諸高僧。僧曰:“汝不欠人者,人又不欠汝者,烏得子?”蓋生佳兒,所以報我之緣;生頑兒,所以取我之債。生者勿喜,死者勿悲也。[1]

注釋

新城:舊縣名,明清屬濟南府,今為山東桓台縣。王大司馬:王象乾,字霽字,新城人。明隆慶五年辛未(1570)科進士,歷聞喜縣令,官至兵部尚書。卒贈太子太師。傳見《山東通志·人物·歷代名臣》。大司馬,兵部尚書的別稱。

主計仆:掌管錢糧收支的僕人,相當於管家。主計,主管財錢收支帳目。

四十千:舊時銅錢以文為計算單位,一千文稱一貫或一吊;四十千,即四十貫或四十吊。

夙孽:迷信所謂前世罪惡的果報。孽,同“業”,這裡情惡因。

蹙變:眉頭緊皺,面色改變。蹙,蹙額,皺眉的樣子。變,變色。

負欠:在道義、財帛方面對人有所虧欠,指背恩或賴債。

緣:因緣;與上文“孽”字含義相對,意思是善因。

譯文

新城王大司馬,家裡有管家僕人,很是富有。一天,他忽然夢見一個人進來對他說:“你欠我四十千錢,現在應該還我了。”他驚訝地詢問緣故,那人也不回答,徑直向裡屋走去。他一下子醒來,妻子正好生了一個男孩。他知道這孩子是來要前生的帳的,就拿出四十千錢單獨放在一個房間。凡是孩子的一切衣食、醫藥費用,都從這四十千里開支。

過了三四年的功夫,看看那四十千錢只剩七百了。這天,奶娘正抱著孩子在一邊玩耍,王大司馬便叫過孩子來,對孩子說:“四十千快用完了,你該走了。”話剛說完,小孩的臉色就變了,接著頭向後一仰就瞪了眼,摸了摸鼻子,已經沒氣了。於是就把剩下的錢買了治喪的物件,把小孩埋了。

這件事,欠帳的人可以引以為戒。從前曾有個老來無子的人,詢問高僧這是為什麼?高僧回答說:“你不欠人家的債,人家也不欠你的債,哪能得孩子?”所以說:生好孩子是來報恩的;生壞孩子,是來討帳的。生死由命,生了孩子的不要過於歡喜,孩子死了也不要過於悲哀。

作者簡介

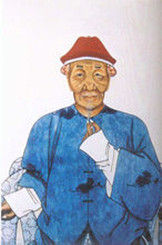

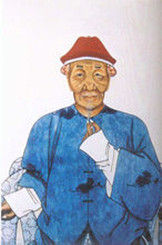

蒲松齡蒲松齡(1640~1715),又名柳泉居士,聊齋先生,字留仙,一字劍臣,別號柳泉居士,世稱聊齋先生,山東淄川(今淄博)人。早歲即有文名,深為施閏章、王士禛所重。屢應省試,皆落第,年七十一歲始成貢生。除中年一度作幕於寶應,居鄉以塾師終老。家境貧困,接觸底層人民生活。能詩文,善作俚曲。曾以數十年時間,寫成短篇小說集《聊齋志異》,並不斷修改增補。其書運用唐傳奇小說文體,通過談狐說鬼方式,對當時的社會、政治多所批判。著有《聊齋文集》、《聊齋詩集》、《聊齋俚曲》及關於農業、醫藥等通俗讀物多種。還有文集13卷400多篇,詩集8卷900多篇,詞1卷100多闋,以及俚曲14種、戲3部、雜著5種。

蒲松齡蒲松齡(1640~1715),又名柳泉居士,聊齋先生,字留仙,一字劍臣,別號柳泉居士,世稱聊齋先生,山東淄川(今淄博)人。早歲即有文名,深為施閏章、王士禛所重。屢應省試,皆落第,年七十一歲始成貢生。除中年一度作幕於寶應,居鄉以塾師終老。家境貧困,接觸底層人民生活。能詩文,善作俚曲。曾以數十年時間,寫成短篇小說集《聊齋志異》,並不斷修改增補。其書運用唐傳奇小說文體,通過談狐說鬼方式,對當時的社會、政治多所批判。著有《聊齋文集》、《聊齋詩集》、《聊齋俚曲》及關於農業、醫藥等通俗讀物多種。還有文集13卷400多篇,詩集8卷900多篇,詞1卷100多闋,以及俚曲14種、戲3部、雜著5種。 四十千

四十千 蒲松齡

蒲松齡