“一語道出千古事,十指搬弄百萬兵”,這是蒼南布袋木偶戲戲棚上的一副對聯,也是它最為形象的寫照。目前,蒼南單檔布袋戲已被列入第二批浙江省非物質文化遺產名錄,正在申報第二批國家級非物質文化遺產名錄項目。

歷史淵源

布袋戲起源於何時有多種說法。晉代王嘉《拾遺錄》記載:“南陲之南,有扶婁國之國,其人善機巧變化……或於掌中備百獸之樂,婉轉屈曲於指間。人形或長數分,或複數寸,神怪倏忽,玄麗於時。 ”在敦煌莫高窟引窟中有畫於盛唐的一幅壁畫《弄雛》,畫面上有一婦女舉起手臂,運用指掌給孩子們作表演的情形。王嘉的有關記述和唐壁畫所描繪的情景,與今之布袋戲有相似之處。如果它為同一表演形態,那么布袋戲的源起應在唐或晉之前。但清乾隆刊本《晉江縣誌》曰:布袋戲起源於何時現已無法明確考證。清代李斗的《揚州畫舫錄》載:“……以五指運三寸傀儡,金鼓喧嗔,詞白則用叫顙子,均一人為之,謂之肩擔戲。”清嘉慶年間刊本的《晉江縣誌》則有明確記載:“有習洞簫、琵琶,而節以拍者,蓋得天地中聲,前人不以為樂操土音,而以為御前清客,今俗所傳弦管調是也。又如七子班,俗名土班,木頭戲俗名傀儡。近復有掌中弄巧,俗名布袋戲。演唱一場,各成音節。”這是目前所知關於“布袋戲”稱謂的最早記載。

蒼南的單檔布袋戲的來歷有北入說和南入說兩種,但從其稱謂、以演文戲為主的表演風格、用閩南方言道白、在閩南方言區域行演等方面看,應源於閩南布袋戲的南派即安溪派,相傳在清中後期隨福建移民引入。據藝人李步連介紹,蒼南五鳳鄉人魯洪是蒼南單檔布袋戲主要流派之一“五鳳派”最早學藝於福建泉州的藝人。但由於歷史久遠,物是人非,布袋戲在閩南已演變為多檔形式,現在閩南已找不到古老的單檔布袋戲,因此在蒼南得以保存的單檔布袋戲的源流也只能追溯至清道光年間。

經普查,從道光年間至今,現蒼南境內(原屬平陽)還能查清50多位有姓有名的布袋戲藝人。這些藝人主要分為“靈溪派”和“五鳳派”兩個流派,兩者各有表演特色,最為鮮明的差異表現在唱腔與執戲偶的方法上。

藝術形態

布袋戲

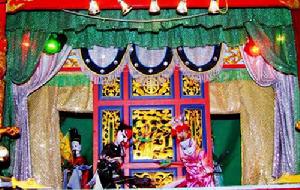

布袋戲完整的戲棚分前棚、後棚兩部分,前棚又分棚頂(上)、小戲台(中)、棚下三部分。棚頂飛檐翹角,小戲台設在棚中間,台前的兩角分立一台柱,柱上或雕盤龍,或鐫楹聯,當中懸一寫有橫批的匾額。戲台柱聯有“金榜題名空富貴,洞房花燭假姻緣”、“一聲呼出喜怒哀樂,十指搖動古今事由”、“有口無口口代口,是人非人人舞人”,“千里路途三五步,百萬雄兵一二人”等內容,匾額上的橫批一般為“黃粱夢”、“樂樂樂”、“清虛府”等。舞台中間隔以鏤空雕花木板屏風,可供藝人透視台前戲偶表演情況;台屏左右出台口上各有小窗,可做天上神仙表演及戲中人物偷聽他人講話的表演區;屏風兩側設有供戲曲人物進出場的門。小戲台的下方以布幔遮掩,布幔上方繡有麒麟等吉祥物。

後棚既是藝人的戲偶表演區,又是操道具、戲偶換身的戲房,而且還是音樂伴奏的後場。棚後壁設有插或掛待出場的戲偶的橫木,棚下有供藝人就座的戲籠或方凳,同時也是設定小鼓、大鑼、小鑼、大鈸、三粒(板)等樂器的地方。

戲偶布袋戲偶分為木製的偶頭、布制的偶身和木製的手、腳三部分。偶頭一般用樟木、梧桐木等不易裂變的木材雕刻而成,臉譜造型除照不同年齡、性別雕刻外,也依照角色的個性上彩,用黑色代表粗魯莽撞;紅色代表忠心誠實;青色代表陰險毒辣。戲偶的手用木雕成,分手掌與手指兩部分,又有文手與武手之分。文手的手掌由上下兩節相接而成,可揚起或下垂,以表現不同動作,掌心有鐵絲圈成小圈,可以插入扇子、拂塵等道具;武手握拳、中空,用以插入道具(如各式武器)。武手、文手又分男手、女手,男手用拳頭、巴掌造型,女手一般用蓮花指掌造型。