簡介

現在世界上一般把單株選擇法歸功於西方農學家維爾莫林在1856年開始的甜菜選種。其實,中國古代勞動人民在很早以前就相當普遍地採用單株選擇法來培育優良品種了。

記載

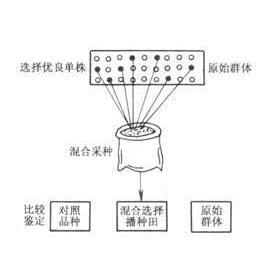

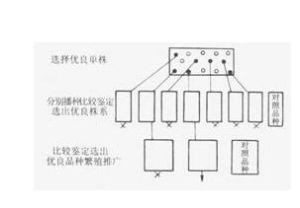

單株選擇法

單株選擇法北宋歐陽修的《洛陽牡丹記》上說:“元豐年間(公元1078—1085年),應天神院御花園中,栽種了幾百株野牡丹,其中忽然長出一種開重瓣黃花的新品種,這就是後來被稱為“御袍黃”的牡丹。

中國是世界上最大最古老的農場物起源地之一。單株選擇法當系古代栽培植物品種的起源。但遺憾的是,古代典籍上很缺乏這方面的記載。上述幾條材料,是我們目前所了解的有關單株選擇法的較早記載。

相關古籍

《康熙幾暇格物編》上冊記載:“粟米有黃白兩種,黃者有粘,有不粘……惟白粟性皆不粘。七年前,烏喇地方(今在吉林省吉林縣境內),樹孔中或生白粟一科,土人以此子播獲,生生不已,歲盈畝頃,味既甘美,性復柔和。有以此粟來獻者,朕命布植山莊之內,莖幹、葉、穗,較它種倍大,熟亦先時,作為糕餌,潔白如糯稻,而細膩香滑殆過之。”這是中國勞動人民運用單株選擇法選育良種的一個典型事例。清朝康熙皇帝及時地吸取勞動人民的經驗,親自實驗,證明是一種早熟、高產、優質的良種,並將選育、推廣、實驗、對照比較的全部過程詳細記錄下來。這份記錄是世界選種史上彌足珍貴的科學實驗資料。

御稻米

單株選擇法

單株選擇法“御稻米”生長期比普通稻短得多。康熙認為它不僅適於關外無霜期較短的地方種植,而且適於南方1年兩熟。康熙五十四年(1715年),他“特賜”御稻米種子一石,命人在蘇州試驗。蘇州百姓用六斗御稻種播在6畝半好田上,4月1日種秧、7月13日收穫18石2斗5升,平均畝產2石8斗;收穫後又立即用新谷育秧,7月28日插蒔,立秋後苗雖長成,但結實很少,每畝不足1石。同時發現第1茬稻根在田中也能發苗結實。這次實驗雖然收成不太理想,但卻表明1年兩熟已成為現實。康熙皇帝收到實驗報告後,批示:“四月初十種遲了”。第2年,蘇州百姓吸取教訓,於3月28日插秧,6月4日收穫,平均畝產3石7斗。收後,立即取谷育秧,6月16日在原田插秧45畝,9月15日收穫第二季,平均畝產1石5斗。前後兩季共收250多石,平均畝產達5石2斗。為了進行對照,蘇州百姓還同時種了一畝本地稻。御稻與本地稻相比,生產期大約縮短45天,變一熟為兩熟,平均畝產多收1石3斗。從而證明御稻確實是二種優良品種。

以後,御稻又在安徽、江西繼續推廣,均獲得一年兩熟。由於不斷積累經驗,提高栽培技術,蘇州百姓種植的御稻,第一季平均畝產達到4石1斗,第二季平均畝產達到2石5斗,兩季合計畝產達6石6斗,相當於對照田的1.7倍。新品種推廣試驗相當成功。

試驗

18世紀初,中國清朝康熙皇帝運用單株選擇法進行水稻新品種的試驗,目的明確,步驟完整,有選育、推廣、試種,品種對照試驗的詳細記錄,跟現代單株選擇程式吻合。這次科學實驗,播種面積廣闊,增產效果明顯,品種質量優良,為世界選種史增添了一份極為重要的科學遺產。這比維爾莫林運用單株選擇法給甜菜選種要早140多年。以上事實,雄辯地證明:發明單株選擇法的是中國人。