喬治•弗雷德里克•瓦茲,英國畫家,1817年出生,1904年去世,是維多利亞時代最為神秘的藝術巨人之一,他被譽為“英國的米開朗基羅(義大利文藝復興時期成就最為卓著的科學家和藝術家之一)”。此外,瓦茲還是一位藝術家先知,他的畫作主題都是生命、宇宙以及萬物的總結概述。他的座右銘就是“追求最高”。他的繪畫有深刻的雕塑感,特別是肖像畫。他認為藝術應該宣傳普遍的真理,應該“給人以德性上的啟示”,而不是為了取悅於人。他因此採用文學性的手段,畫了許多深含人生哲理的寓意畫,《希望》就是其中最傑出最著名的一幅。

簡介

喬治•弗雷德里克•瓦茲(1817-1904),平時疏遠繪畫界,喜歡離群索居。他所走的道路的確不同於十九世紀英國乃至歐洲的一般藝術家。1848年以前,瓦茲對英國的繪畫恪守皇家學院一切法則,題材、技法、藝術風格都遠離生活現實極度不滿。於是,他走了完全不同的道路———將他熱愛的古希臘雕塑所具有的崇高的美融化和移植到繪畫中去。因此,他的繪畫有深刻的雕塑感,特別是肖像畫。他認為藝術應該宣傳普遍的真理,應該“給人以德性上的啟示”,而不是為了取悅於人。因此採用文學性的手段,畫了許多深含人生哲理的寓意畫.只是他所宣揚的真理性形象過於晦澀了些。在1835和1837年,他偶爾也參加過皇家學院的展覽,被人所注意。後來在為國會大廈設計裝飾畫的競賽中,兩次獲獎。遂於1843-1847年出訪義大利。回來以後的創作帶有明顯的義大利提香的影響。此外,他也畫了不少肖像畫,最著名的有現藏倫敦國立肖像畫館的一幅《曼寧大主教像》(1882年作)。

背景說明

19世紀30年代,英國一部分革命者為“憲章運動”付出了高昂的血的代價。鬥爭的結果雖然仍使革命受挫,但英國人民的革命力量卻得到了增長。引起思想混亂的只是在一部分中小資產階級知識分子中間:有人否定現實,有人悲觀厭世,更有部分人轉而讚美中世紀社會,躲進了基督教神學觀念里。在文學藝術上,這種消極與錯誤的認識也很明顯:大文豪狄更斯就認為社會矛盾與鬥爭的總根源是背棄基督精神。他在《聖誕歡歌》中以傷感的人道主義去譴責社會的自私心理,說現在的人們不能愛自己的鄰人,主張以慈善事業來改善這些社會風氣。小說家司格脫說,現實都是醜惡的,只有往昔的中世紀生活才是美麗的。表示要以中世紀故事為自己的創作題材。英國湖畔派詩人華茲華斯在詩中發泄對工業文明的反感,讚揚農村的宗法制田園生活。1833年英國牛津大學一部分教師還狂熱地宣傳宗教道德觀,反對自由運動,聲稱英國應該傳播天主教教義。這些教師還要求在大學生活中恢復宗教儀式,歷史上管它叫“牛津運動”。在哲學上,人們稱這種思潮為消極浪漫主義。當然,這對英國的繪畫也產生很大的影響。“拉斐爾前派”運動正是這種思潮在藝術上的反映。

英國畫家喬治•弗雷德里克•瓦茲就是生活在這個年代,但他不屬於“拉斐爾前派”的成員。他走著與當時學院派不同的道路。英國繪畫在1848年以前,仍以皇家學院的藝術趣味為楷模。一年一度的展覽會幾乎都是按規定的題材和法則來製作的。這些學院派作品與生活現實沒有多少聯繫,色調是重複文藝復興以來的傳統規範。雷諾茲的畫風已被看成金科玉律。法國印象主義藝術思潮,在英國成不了氣候,即便有人追慕,也勢單力薄。無怪乎康斯泰勃爾在1830年時忿然指出:“20年內英國的美術將瀕臨滅亡。”在“拉斐爾前派”誕生以前,有些長期在國外的畫家已經試圖尋求英國繪畫的轉機。從事肖像畫的史蒂文斯就決心改變學院派的風氣;瓦茲則專愛用象徵手法來表現自己內心的複雜意圖。《希望》就是他的代表作。它富於說服力地表明:瓦茲要一改英國學院派的陳陳相因的舊習,採用更多的文學性手段,以變革英國油畫的面貌。

作品介紹

《希望》

《希望》《希望》

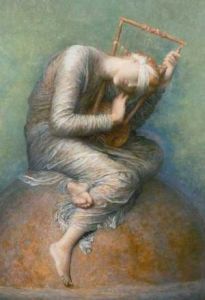

是歐洲繪畫史上別具一格的名作,其最大的特點是深含哲理和強烈的抒情風味。畫面是一個年輕的女神,蒙著眼睛,抱著一隻古希臘的七弦琴,坐在象徵世界的黎明前的地球上。她正在彈撥這琴,而琴已經只剩下一根弦了。她垂著頭,在凝神傾耳細聽那根弦上發出的微弱的聲音。背景是一片蔚藍的晨曦和混沌朦朧的太空,棕色的球體飄浮著白雲。宇宙間大氣朦朧,混沌一片。這個女神是美好人生的象徵,也是希望的象徵。畫家原來的意圖是在追求一種促使人思索的偉大感情。但畫面未能達到他所預期的效果。這個女性象徵性形象給觀者帶來的是猶豫、彷徨和“人生不可知”的印象。或者說,作為美好的人生,她和這個世界充滿著矛盾。她依賴著世界,而世界不能給她以任何慰藉。就連她自己也是個未知數。因此,畫上的少女具有濃厚的命運失落感。她所希望獲得的,是僅剩下的一根弦的樂音,這就流露出一種生的危機感。情調是十分消沉的,儘管畫家把這個形象畫得非常抒情,易使人產生憐憫情緒。“絕望之為虛妄,正與希望相同”,裴多菲的詩也許正可以借來作為此畫的寓意的揭示。

《伊得山的群神》

這幅作品

《伊得山的群神》

《伊得山的群神》油畫上畫了三個裸體形象,中間一個是誕生於這座山上的主神宙斯,兩邊是兩個女神。按照神話傳說,伊得山是克里特島的最高峰。相傳那裡是帕里斯判定誰是最美麗的女神的地方。那么,畫的三個裸體究竟是宙斯,還是帕里斯?卻不甚明了。

作品影響

據英國《獨立報》11月19日報導,歐巴馬2004年在美國民主黨代表大會上發表了名為“無畏的希望”的演講,此次演講讓他聲名鵲起,並且在2006年出版同名著作。實際上,“無畏的希望”一詞出自他的前牧師賴特對一幅畫的評論,歐巴馬本人曾被那幅畫感動得熱淚盈眶。

20年前,身為芝加哥三一聯合基督教會牧師的耶利米•賴特,以“無畏的希望”為題舉行了一次布道。他在布道會上解析了弗雷德里克•瓦茲這幅《希望》的畫作。

賴特說:“雖然這名女子身上有著瘀傷和血跡,穿著破爛不堪,豎琴也只剩下一根弦,她就好像是廣島或者沙佩維爾(沙佩維爾為南非城市,曾發生種族屠殺)的受難者,但是畫家仍敢於把這幅畫名為‘希望’。雖然世界被戰爭撕裂,雖然世界被仇恨摧殘,雖然世界被猜疑蹂躪,雖然世界被疾病懲罰,雖然在這個世界上充滿飢餓和貪婪,雖然她的豎琴被毀壞得只剩下一根琴弦,但是這位女人仍有無畏的希望,在她那僅存的一根琴弦上,去彈奏音樂,去讚美上帝。”

歐巴馬在他的自傳《父輩的夢想》中,將這次特別的布道看作他人生轉折點。在他一生中,從來沒有其他藝術作品能像這幅畫那樣,對他產生如此巨大的影響。