領域

十七屆五中全會中,將討論通過的十二五規劃,除了經濟領域,改革重點還可能放在社會政治領域,將建構以民主法治為特點的“善政體制”,進一步趨向“善治”。所謂“善政體制”趨向“善治”,指的是要朝建設法治政府、責任政府、服務政府、透明政府和廉潔政府等五個方向努力。執政黨和中央都在改變思想,希望能讓人民依法實行民主選舉、民主決策、民主管理、民主監督,保障人民的知情權、參與權、表達權和監督權。和諧社會是社會的各種要素和各種關係處於一種協調、融洽的狀態。從公共治理的角度講,善政則是構建和諧社會的政治基礎。在新的歷史時期,善政應具備幾大要素:民主法治、公共服務、責任誠信、公正透明、高效廉潔。由此,要求政府實現五大轉變:即從傳統管制型向現代民主型轉變;從經濟建設型向公共服務型轉變;從推諉型向責任誠信型轉變;從封閉型向公正透明型轉變;從高成本、低效率型向高效廉潔型轉變。善政是實現善治的基礎。

步驟

在社會政治領域,將建構以民主法制為特點的善政體制,進一步趨向善制,所謂善政體制趨向,善制指的就是要朝建設法制政府、責任政府、服務政府、透明政府和廉潔政府等五個方向努力。執政黨和中央都在改變思想,希望能讓人

善政體制

善政體制“善治”就是良好的治理,是政府與公民對社會的合作管理。追求“善治”被視為世界各國政府的共同目標,不同政治制度下的政府都希望有更高的行政效率,更低的行政成本,更好的公共服務,更多的公民支持。 西方已開發國家和重要的國際組織紛紛制定出自己的與“善治”密切相關的政府治理評估標準和指標體系。不僅如此,其中一些國家和國際組織還試圖以它們的標準測評其他國家的治理狀況。 中國積極進行政府治理的改革創新,並逐步建立健全具有中國特色的評價標準和評估體系,這還事關推行自己的政治價值,獲取自己的政治話語權。

中共十七大報告提出,堅持國家一切權力屬於人民,從各個層次、各個領域擴大公民有序政治參與,最廣泛地動員和組織人民依法管理國家事務和社會事務、管理經濟和文化事業。

“在中國,治理改革是政治改革的重要內容,治理體制也是政治體制的重要內容。”俞可平說,“中國政府只有通過不斷進行自身的改革創新才能先實現‘善政’並進而達到‘善治’。”未來五年乃至更長一段時期,中國必須妥善解決公平正義、生態環境、公共服務、社會穩定、官員廉潔等一系列嚴峻問題。

目前中國的基尼係數大大超過國際公認的警戒線,城鄉收入差距擴大到3.32:1,地區發展差距也依然過大,另外,教育、醫療、文化、就業等基本公共服務提供不均的問題也很突出。30年來中國GDP年均增長9.7%,而環境污染的成本占全部GDP的3%-5%。

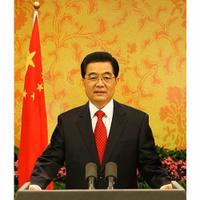

中國國家主席胡錦濤最近首次在公開場合提出“包容性增長”的新概念。汪玉凱表示,這是中國促進實現“全體人民共享改革開放成果”的最新舉動,它也將是十二五規劃的重要內涵之一。

預料未來五年,中國將繼續健全基層民眾自治機制,擴大基層民眾自治範圍,政府將向社會組織釋放、轉移或委託更多的資源和職能,更好地發揮後者在社會公共事務管理中的作用,使長期比較薄弱的社會管理和公共服務儘快得到補充和加強,以配合和協助其有效地向社會提供優質公共品、維護社會公平正義。這將推動中國公民社會的進一步成長。

國家發改委巨觀經濟研究院原副院長林兆木指出,社會組織可以彌補“政府失靈”、糾正“市場失靈”,在政府力不從心、市場又不願做的公共服務領域發揮拾遺補缺的重要作用。

在社會矛盾凸顯期,日益增大的穩定壓力和維穩成本也迫使中國各級政府穩步提升“善治”能力。

“今後,中國各級政府要更新維穩理念,努力實現‘以堵為主’的靜態穩定向‘以疏為主’的動態穩定轉變,因為公眾不可能長時間承擔高昂的維穩成本。”

中共中央黨校省部級領導幹部培訓班“社會主義民主政治建設研究”課題組指出,中國政府本質上是善治政府,但是面對風雲變幻的國際國內形勢、迅速發展的社會主義市場經濟、錯綜複雜的經濟社會矛盾、突如其來的各種困難和風險,要不斷通過改革創新提高政府的“善治”能力。