創作背景

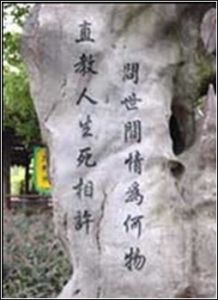

問世間情為何物

問世間情為何物這就是說,大雁殉情的事強烈的震撼了他,所以在詞的開篇,便陡發奇問,破空而來。元好問本要詠雁,卻從“世間”落筆,以人擬雁,賦予雁情以超越自然的意義,想像極為新奇。也為下文寫雁的殉情預做張本;古人認為,情至極處,“生者可以死,死者可以生”。“生死相許”是何等極致的深情!

全詩

摸魚兒·雁丘辭

【序】泰和五年乙丑歲,赴試并州,道逢捕雁者云:“今日獲一雁,殺之矣。其脫網者悲鳴不能去,竟自投於地而死”。予因買得之,葬之汾水之上,累石而識,號曰雁丘。時同行者多為賦詩,予亦有《雁丘詞》。舊所作無宮商,今改定之。

問世間情是何物?直教生死相許。天南地北雙飛客,老翅幾回寒暑。歡樂趣,離別苦,就中更有痴兒女。君應有語,渺萬裡層雲,千山暮雪,隻影向誰去?

橫汾路,寂寞當年簫鼓。荒煙依舊平楚。招魂楚些何嗟及,山鬼暗啼風雨。天也妒,未信與,鶯兒燕子俱黃土。千秋萬古,為留待騷人,狂歌痛飲,來訪雁丘處。

白話譯文

問世間情為何物

問世間情為何物比翼雙飛雖然快樂,但離別才真的是楚痛難受。眼前的這一刻,才知道這痴情的雙雁竟比人間痴情的男女還要更是痴情!

相依相伴,形影不離的情侶已逝,真情的雁兒心裡應該知道,此去,自己形孤影單,萬里前程路渺茫,每年寒暑飛萬里越千山晨風暮雪,失去一生的至愛,形單影隻,即使荀且活下去又有什麼意義呢?在這汾水一帶,當年是漢武帝巡幸處,帝王游幸歡樂的地方,每當武帝出巡,作儀仗的音樂是排蕭與建鼓合奏,樂工們坐在鼓車中演奏,樂聲響徹雲霄。可是現在已經一片荒涼,平林漠漠,荒煙如織。漢武帝已死了,招魂已經無濟於事。女山神因思君而抂再悲啼,而死者依然不會再歸來!

雙飛雁生死相許的深情連上天也嫉妒,殉情的大雁決不會和一般的鶯兒燕子一樣,死後化為一抔塵土。將會「留得生前身後名,與世長存」。

千秋萬古後,也會有像我和我的朋友們一樣的“鍾於情”的騷人墨客,來尋訪這小小的雁丘墳,縱情高歌,盡情的喝酒,來祭奠這一對愛侶的亡靈。

作品賞析

問世間情為何物

問世間情為何物這次他再一次參加科考,在赴試途中遇到一個獵人。這個獵人將一對在天空翱翔的大雁射下一隻,另一隻在空中盤鏇哀鳴,確信伴侶已死,便也頭朝地撞死。

大雁的情誼深深打動了作者,於是便有了這首詞。

“問世間情是何物,直教生死相許。”在詞的開篇,作者開門見山,直接發問:問“世間”情是什麼?由此可以看出大雁殉情對作者的強烈震撼,並通過作者將震撼傳遞給讀者,使讀者產生強烈的共鳴。此問又把對大雁的感慨,廣義地推及世間萬物,當然也包括人類。情至極處,“生死相許”,這該是何等的深情!

“天南地北雙飛客,老翅幾回寒暑。”作者設問以後,繼續抒發自己的情感。是啊,多少年雙棲雙飛,歷經“天南地北”;多少年相依為命,共度“幾回寒暑”,情深深意切切,從來也沒有什麼力量可以把它們分開。

“歡樂趣,離別苦,就中更有痴兒女。”在共同的生活中,有團聚的歡樂,也有離別的痛苦。可無論團聚還是離別,都會使情感進一步加深。就像人間的一對痴男怨女,團聚時柔情似水,離別時刻骨銘心。

“君應有語,渺萬裡層雲,千山暮雪,隻影向誰去。”而如今,愛侶已逝。望天空,雲霧層層;看身下,白雪皚皚;想未來,形單影隻,再無愛侶牽手共度。今後,誰能在悽苦的寒夜,一同相偎相依?誰能在寂寞的漫漫長路,一起呢喃低語?與其孤獨苟活,不如一同離開這個冷漠的人世,西行路上也好一路相隨。

“橫汾路,寂寞當年簫鼓,荒煙依舊平楚。”詞的下闋,作者首先描寫周圍景色。大雁被射死的地方,是漢武帝曾經來過的橫汾路,當時車水馬龍,簫喧鼓鬧;而如今,“平林漠漠煙如織,寒山一帶傷心碧。”荒煙平林,一派蕭索,更加使人感到大雁殉情的淒烈。

“招魂楚些何嗟及,山鬼暗啼風雨。”即使用悲惋的楚辭招魂,死去的大雁也不能復生,山鬼在風雨中枉自哀啼。在這裡,作者為我們展現了一個悲劇的情景:兩隻死去的大雁躺在寂寞的原野上,遠處枯藤老樹旁荒煙瀰漫,是誰唱起了招魂的楚歌?淒風冷雨中,依稀有山鬼相和。

“天也妒,未信與,鶯兒燕子俱黃土。”作者認為,大雁因殉情而死,情感真摯境界彌高,上天也會嫉妒,所以不能像鶯、燕那樣死葬黃土,不為人知。

“千秋萬古,為留待騷人,狂歌痛飲,來訪雁丘處。”為了能使大雁的美名流芳“千秋萬古”,被後人在飲酒時歌詠傳頌,作者從獵人手中把一雙大雁買下,葬在這個當年簫鼓聲聲的橫汾路,為其墳墓取名“雁丘”,供一切重感情的人前來憑弔。

元好問也是一個性情中人,這首詞《摸魚兒》緊緊圍繞一個“情”字,婉約悽惻,表達了他對殉情者的哀思,對至情至愛的謳歌。

作者介紹

元好問,字裕之,山西秀容(今山西省忻州市忻府區)韓岩村人。因曾在忻州境內的遺山讀書,故號遺山,世稱遺山先生。生於金章宗明昌元年(1190年)七月初八,卒於元憲宗蒙哥七年(1257年)九月初四日。他是700多年前我國金朝最有成就的作家和歷史學家,一代文宗,是宋金對峙時期北方文學的主要代表,又是金元之際在文學上承前啟後的橋樑。曾有人讚嘆說:唐有李杜,宋有三蘇,而金元,只有元好問一人,他是金末元初的文壇盟主。

迄今流傳下來元好問的作品的有:詩1380餘首,詞380餘首,散曲6首,散文250餘篇,小說《續夷堅志》4卷202篇,《中州集》10卷,《唐詩鼓吹》10卷。另有已經散佚的著作多種:《錦機》、《東坡詩雅》、《杜詩學》、《詩文自警》、《壬辰雜編》、《金朝君臣言行錄》、《南冠錄》、《集驗方》、《故物譜》等。元好問在野史亭最大的成果是,終於收集、整理、編輯成了《壬辰雜編》,共100多萬字。

元好問墓位於忻州市忻府區城南10里的韓岩村北,現為省重點文物保護單位,始建於元代,因葬時墓前築土5方,每方高5丈,張幕畫花為記,故又名五花墳。遺山祠位於忻州市忻府區秀容古城內南北大街,是為紀念元好問先生而修建的,祠堂始建於元末至正十三年,是後人憑弔先賢之所在,是文化傳承之象徵。