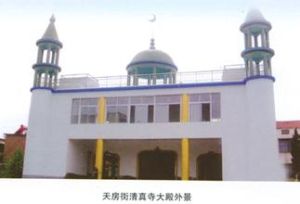

清真寺簡介

天房街清真寺,始建於清天聰四年(1631年),原占地面積6畝多,有房間五十餘間,其中有大殿六間,北講堂屋七間,東講堂屋八間,水房四間,大門兩間,其它房屋20餘間。其中大殿由琉璃瓦蓋頂,上有吞脊滾獸,青色琉璃寶瓶裝飾在殿頂正中。大殿四周的牆面,接縫嚴密,青白分明;殿前有抱廈罩護。顯得典雅肅穆,古色古香。清真寺歷史及布局

整個寺院建築格式獨樹一幟,布局嚴謹,合理、樸素、典雅,院內蒼松翠柏,綠樹成陰,安靜、優美、古香、古色,是豫東為數不多的一坊大寺。民國元年(1912年),由當時清真寺阿訇和穆長清、穆靜修等社首發起,加上好義樂捐的商人贊助,在清真寺創辦了回民子弟國小——惠遠國小。學校有房屋30餘間,班次不多,後因時局變化,該校於抗日戰爭爆發後停辦。在惠遠國小開辦的數十年間,約有400餘名回漢族學子,在幽靜的清真寺院受過啟蒙教育,至今仍有不少人健在。

天房街清真寺原有女寺一座,始建於1655年,有大殿、講堂屋、水房、大門等房屋二十餘間。

大躍進的年代和“文革”時期,天房街清真寺遭到了嚴重毀壞。清真寺的房屋相繼被造紙廠、醬菜廠、消防隊、公安局等單位占用。其中水房、講堂屋、八角廳、女學等主要建築先後被公安局強行拆毀,清真寺殘垣斷壁,幾成一片廢墟。

黨的十一屆三中全會後,黨的民族和宗教政策重新得到貫徹和落實。1981年,本坊回族民眾積極走訪、多方聯繫,要求公安局歸還寺產。後經周口市人民政府認真調查研究,決定由周口市人民政府拔給天房街清真寺建寺資金30萬元,再由川匯區人民政府解決建寺地皮一塊,另建新寺。此事正在進一步落實中。