名詞釋義

同情疲勞

同情疲勞這個詞現更多被引用到慈善領域。媒體上痛苦災難源源不斷,募捐活動接二連三,捐助結果則讓人失望。被悲劇和黑幕連續“轟炸”後,原本充滿熱情的善良公眾,很容易因此進入“同情疲勞(compassionfatigue)”的狀態。

社會現象

在中國,要通過層層審批成立一個慈善基金會面向公眾募款,是非常困難的事。但看起來,讓那些業已成立的慈善基金會把善款公開、及時地花到該花的地方,似乎是件更加困難的事。

《紅十字會法》規定其經費使用接受“人民政府的檢查監督”,卻沒有向公眾公開的責任。但2011年,上海盧灣區紅十字會一頓飯吃掉9859元,發票曝光後引發“吃的是飯還是血”的爭議。此後郭美美話題的不斷延燒,更是讓紅十字會聲望落到谷底。而其他基金會的善款使用同樣有人非議。每出現一次類似事件,對社會善心都是一次打擊。

布希當政時有個黑色笑話——布希召開發布會宣布,“我們將槍殺四千萬伊拉克人和一個修腳踏車的”。記者大為驚訝:“什麼?為什麼要槍殺一個修腳踏車的?”布希轉頭與鮑威爾說,“你看,我就說沒人會關心那四千萬伊拉克人。”

原因分析

同情疲勞

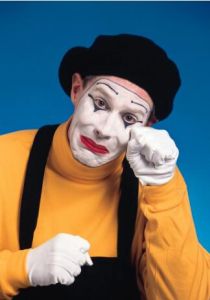

同情疲勞正因如此,如今的募捐活動,往往有著明確的捐助對象,並用這個捐助對象的清晰照片、悲慘故事來訴諸人的情感。看到的人很容易對捐助對象產生感情,覺得“我捐的錢有明確的去向”,於是願意慷慨解囊。

這種“催款方式”非常有效,但有效的方式如果在短期內反覆使用,一而再,再而三,再富有同情心的人都忍不住覺得倦怠。再者,既然當初人們是被“這些錢肯定會按時流向某人某地”打動才願意捐助,此後對於“錢是不是真的花在了該花的地方”,自然就會更認真計較。

對於基金來說,既然募捐時利用了人的心理機制,此後就該做好準備,及時反饋開支明細和救助進展,來安撫這個心理此後的反彈。2014年8月6日,袁立對天使媽媽基金善款救助過程公開表示疑問,天使媽媽基金官方微博說“袁立是故意的”,天使媽媽代言人邱啟明說“因為捐了錢就跟大爺似的把人家往壞裡頭想”。這兩種回應實在非常糟糕,不但無助於基金本身建立公信力,更會加速捐款人的同情疲勞。

自願捐助尚且如此,有時捐助帶有道德壓力(“怎么才捐那點兒”),有的甚至是強制性的行政攤派,更會加速耗竭人們的愛心。同情變成失望,失望變成憤怒,有人捂緊了錢包,有人開始追責質詢,而紅十字會發一條募捐微博,“收穫”的只有幾萬個“滾!”。

易患人群

同情疲勞

同情疲勞對於醫護人員、社會工作者、矯正官等健康和公共服務人員,同理心是日常工作的基礎,因此他們屬於同情疲勞高危人群。一項對臨終關懷機構護士的研究顯示,同情疲勞的症狀主要是心理上的:焦慮、創傷感、生命訴求感,以及過度的同理心,即為他人利益犧牲自己的需求(而不僅僅是體會他人的感受)。

在慈善機構等非營利組織(例如動物收容所)工作的人同樣面臨風險,主動離職率極高,部分原因是工作本身對同理心要求高,而低報酬也加深了自我犧牲的程度。此外,公眾對非營利組織的運營方式存在刻板印象,如果它們採取企業的行為方式(如進行投資活動以維持正常運營),將會受到質疑。社會期待非營利組織依靠員工的忘我奉獻取得成功。

在其他地方,對同理心的要求也無休無止。日復一日,管理者必須理解知識員工的感受和想法、幫助他們找到工作的意義,才能有效激勵他們。客服人員則要沒完沒了安撫焦躁的客戶。對同理心要求高的工作很容易給人帶來巨大的消耗。

應對措施

一個人越是能對他人的痛苦感同身受,就越是容易把別人的創傷變成自己的創傷,這種創傷還會慢慢累積,直到一個人不堪重負,變得憤怒、悲哀甚至抑鬱。因此,助人者要多注意自己的心理狀況,提高自己的減壓能力和情緒管理能力。而募款機構則最好永遠銘記一點:善心時時要呵護,好人常常需治癒。