簡介

出土文物(鎏金銅)

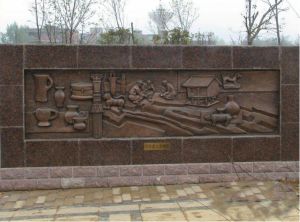

出土文物(鎏金銅)可樂遺址位於貴州省赫章縣可樂鄉可樂河兩岸海拔1800餘米的丘陵坡地上,是一處戰國至漢時期(公元前475年-公元220年)的遺址。

面積約3平方公里,包括漢代城址、夜郎文化遺址各一處及墓葬群十四處。遺址和墓群均有漢代遺址和戰國時期的當地少數民族遺址和墓葬兩類,各有屬地,互不混雜。

漢代城址一處,位於可樂河南岸,平面為豬心形,面積約6-7萬平方米,有夯土城牆環繞,出土文物有銅釜、兵器、裝飾品和陶器等幾類。

發掘歷史

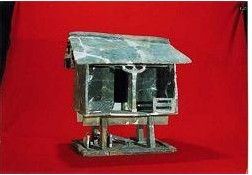

出土文物(乾欄)

出土文物(乾欄)1958年,貴州省博物館調查發現。遺址地表散布有大量繩紋瓦當、板瓦、陶器殘片和其他文化遺物。

1960年代,考古工作者在這裡發掘出漢墓7座,出土文物3百餘件,引起了考古界、史學界的轟動。

1988年4月,貴州省博物館在遺址前部南側做過一次搶救性清理試掘,

1992年10月在西北段正式發掘200平方米,文化堆積層厚度為0.6至4.1米不等,出土大量板瓦筒瓦、瓦當以及碗盤、豆、罐等陶器殘片、銅箭鏃、銅蒺藜等兵器,在T183探方東隔梁第7層下一灰坑洞中發現一枚“宜相”銅印。遺蹟有灰坑、地窖、水溝等。

2000年9月至10月,研究人員在可樂發掘出夜郎墓葬108座,出土文物547件 。

目前(截止2012年)已經對可樂遺址進行了9次發掘,出土戰國至秦漢時期各類文物2千4百多件,占貴州同類文物的2/3以上。

考古發現

埋葬方式

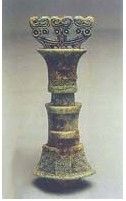

出土文物(帶冠形)

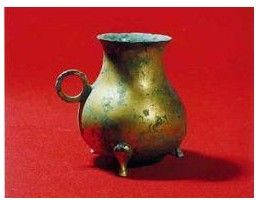

出土文物(帶冠形)可樂遺址墓葬最引人注目的是奇特的“套頭葬”和其他幾種特殊葬式。“套頭葬”指用銅釜套於死者頭頂的埋葬方式。

除“套頭葬”外,還發現幾種特殊埋葬方式。一種是用銅洗蓋於死者臉部,發現2座墓。

再一種是用銅洗墊於死者頭下,僅發現1座墓。

另一種是在死者頭側墓底斜插一件銅戈,共發現4座墓。銅戈或插於左側,或插於右側。

“套頭葬”及這些特殊葬式在中國國內其他地區尚未發現過,屬夜郎民族特有的葬式,所反映出的喪葬意識和宗教觀念很值得研究。

隨葬器物

出土文物

出土文物1、銅釜:“套頭葬”使用了兩類銅釜。一類是辮索紋耳大銅釜,寬沿外侈,鼓腹,圜底,腹上部縱向安置一對碩大的辮索紋環狀耳。

2、兵器:兵器中以捲雲紋莖首銅柄鐵劍、捲雲紋莖首銅劍和無胡銅戈最有特色。

3、裝飾品:裝飾品種類甚多。其中髮釵皆銅質,包括4種形制。最多見的為U形雙股髮釵,其次為首部纏繞為簧形的雙股髮釵。

4、陶器:陶器出土不多,遇有出土每墓也僅1件。器形主要為單耳小罐,還有盤口瓶、圈足單耳小杯等。其中特點突出的是折腹飾3—4個乳釘的單耳罐。陶器皆黃褐色,夾細砂,手制,火候不高。

5、銅印:出土一件橋形鈕銅印,印面正方形,印文為朱文篆書“敬事”,又釋“敬吏” 。

主要價值

可樂遺址獨具特色的考古遺存對探討夜郎文化和地方歷史,無疑具有重要意義。西漢至東漢出現的漢族墓葬,基本表現為漢式風格,顯然是由內地遷入的漢人的遺存。這與史籍記載漢王朝對夜郎地區的開發歷程恰相吻合,見證了地方少數民族和漢族共同建設大西南的歷史。

現狀

2010年10月,中國國家文物局公布12個首批國家考古遺址公園名單和23個考古遺址公園立項名單,可樂考古遺址被列入其中。”

2011年底,赫章縣開始做可樂考古遺址公園規劃的編制和修改工作。

據悉,可樂國家考古遺址公園項目規劃包括100平方公里保護範圍,包括23.6平方公里遺址區內重點的9.4平方公里遺址本體保護建設項目、遺址原址文化展示建設項目、遺址博物館和三個民族園文化產業園區項目、夜郎文化旅遊度假區項目等。