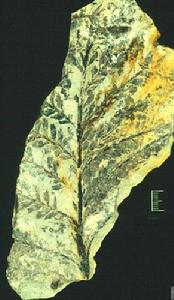

古羊齒化石

古羊齒化石古羊齒(Archeaopteris),具有蕨類植物的形態學特徵和裸子植物的解剖學特徵。廣泛報導於泥盆紀中-晚期世界各地的地層中。莖幹粗壯,高大,具有和現代喬木相似的次生生長,為第一種真正意義上的現代樹木。

形態

古羊齒復原圖

古羊齒復原圖它們是較高的塔形喬木,高達25~35米,直徑達1.6米,出現於晚泥盆世到早石炭世初期。莖幹上部多次單軸式分枝,組成巨大的樹冠,有主枝和二、三級側枝,末級枝互動對生地著生古羊齒型的單葉和葉間(托葉),葉具扇狀脈。莖具有很發達的次生木質部。木材曾在器官屬美木名下記載。初生木質部中始式,次生木質部具一至多行互動排列的圓形具緣紋孔。側枝橫切面顯示有枝跡和葉跡,而無葉隙,中央具髓,與松柏植物密切。孢子囊一至多排著生於小枝上變形葉的近軸面,大小相同,外形相同的孢子囊,有的為同形孢子,有的則具大形孢子或小形孢子,大小相差2~10倍。 該屬中的另外一個種,歐美中-晚泥盆世中常見。標本采自南美洲委內瑞拉中泥盆世地層,保存在英國威爾斯博物館。

進化歷程

古羊齒

古羊齒現代的蕨類植物的葉子都長得像羊的牙齒一樣,因此最早研究它們的科學家就把它們也形象地稱為“羊齒植物”。在地球自然歷史發展過程中,這些“羊齒植物”實際上是最早的高等植物,它們在志留紀晚期已經開始在陸地上出現。

這些最早的陸生蕨類被稱為頂囊蕨或光蕨。此後,蕨類植物分化為兩支,其中一支經志留紀向泥盆紀過渡時期的工蕨發展到後來的石松類;另一支經泥盆紀早期的裸蕨發展出後來的節蕨(也叫木賊或楔葉)和真蕨。此外,在泥盆紀還發現有一類稱為瑞尼蕨的植物,它們與高等植物一樣具有維管束,同時又與低等植物一樣沒有氣孔器,因此目前還很難確定它們的真正系統分類地位。

到了晚泥盆世,在早、中泥盆世盛極一時的裸蕨逐漸滅絕消失了,但是石松、節蕨和真蕨類開始走向繁榮。這些進化了的蕨類植物已經有了根、莖、葉的分化:根可以使植物體得到穩定並深入到土壤下層以吸收更多的水分和礦物質;莖一方面使植物體能夠直立起來,更重要的是其內部維管束結構的形成為植物體產生了更為完善的輸導系統以有利於營養物質的輸送;葉則成為專門進行光合作用的器官,因其表面積的大大增加而使植物體能夠更多地吸收日光中的能量。正因如此,蕨類植物在古生代後期將“地球園林”裝點得分外秀麗。

現代生活在地球上的蕨類植物仍有1萬餘種,絕大多數都是草本植物。但是在古生代的石炭紀和二疊紀,蕨類植物當中屬於石松類的鱗木和屬於節蕨類的蘆木卻都是高大的喬木型木本植物。