簡介

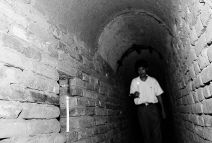

1989年,20多位考古學家和史學家在河北省永清縣舉行了一次“永清縣古戰道考察及學術研討會”。通過為期4個月的考證,專家們宣告了一個發現:永清地下古戰道為北宋初年所建的用於“宋拒遼侵”的防禦性軍事工程,與長城的戰爭功能相同,並正式命名為“古戰道”。專家稱,這項規模巨大的地下防禦性戰爭工程的發現,填補了史書記載的空白,為我國軍事史上的重大發現,堪稱“地下長城,國之瑰寶”。 該古戰道2006年5月被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。

在民間,古戰道相傳為楊家將所造,有關的傳說數不勝數。當地人傳說,楊六郎鎮守三關,遼兵死守永清縣城以北地界,因此,楊六郎修建地道,“藏兵”於洞,和遼軍作戰。還有人說,永清南關是古戰道的最北端,洞口就設在奶奶廟的玉皇閣,平時廟裡的和尚就在閣上偵察敵情,一旦發現敵情,立即通過戰道把情報傳到三關……雖是傳說,卻也與某些記載不謀而合。據明嘉靖26年(公元1547年)編的《霸州志》記載:“引馬洞,為楊延昭所治,始自州城中,通雄縣,每遇虜至,必以出師。”