發病原因

血管網織細胞瘤有囊性與實性兩種,囊腫型占60%-90%,實質型占10%-40%,來源於血管周圍的間葉組織,屬中胚葉的細胞殘餘,囊內含黃色或黃褐色液體,蛋白含量高,囊壁上多數有一個紅色瘤結節,突入囊腔,顯微鏡下,腫瘤由血管和細胞兩種成分組成,即充滿血液的毛細血管網和血管間的網狀內皮細胞。

基本概述

叢狀血管瘤(verrucous hemangioma)又稱成血管細胞瘤(angioblastoma),由Wilson jones和Orkin於1976年首先報告。該病通常大小為2~5cm,常見於嬰兒及幼兒,好發於頸及軀幹上部。

疾病檢查

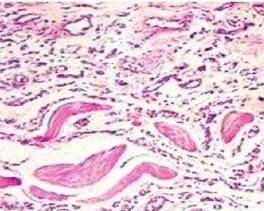

組織病理:真皮內散在小而限局性毛細血管叢和小的分葉,呈炮彈狀外觀。毛細血管叢周圍見新月狀裂隙狀腔。毛細血管叢突入到裂隙內呈腎小球樣外觀。毛細血管叢內皮細胞緻密,管腔不明顯。較大血管腔的內皮細胞,第八因子相關抗原及荊豆植物血凝素免疫反應陽性。

臨床診斷

呈界限不清的暗紅色斑和斑塊,逐漸增大,通常大小為2~5cm。有些斑或斑塊上出現成群小的血管瘤性丘疹。該病常見於嬰兒及幼兒。好發於頸及軀幹上部。大多損害進行性緩慢增大,呈良性經過,偶可自然消退。

根據臨床表現,典型皮損,組織病理特徵即可診斷。

診斷

根據臨床表現,典型皮損,組織病理特徵即可診斷。病理:真皮各層內小靜脈排列為分散的叢狀,而內皮細胞小葉似沿原來的血管叢排列,呈線樣外觀;血管聚積在真皮中下部較為明顯。電鏡和組化提示叢狀血管瘤主要由周皮細胞、內皮細胞、充血的毛細血管組成。

治療

手術切除、大劑量皮質類固醇激素和α干擾素治療。可用脈衝染色雷射證實無效。

求醫網叢狀血管瘤專題

叢狀血管瘤

叢狀血管瘤求醫網(www.qiuyi.cn)創立於2000年,是北京時代網創科技發展有限公司核心平台,我們力求打造中國最專業的醫療網站。求醫網正在努力為患者提供方便、快捷和專業的線上諮詢服務,同時建立海量信息庫為患者提供最全面的醫療信息資訊……

詳細 >>

本詞條全部內容由詞條認領機構及智願者共同編輯,互動百科權威評審。