受田制的歷史

《管子·乘馬篇》強調“均地分力”,就是要把井田平均地分授給民戶。《孫子兵法·吳問》所載晉國六卿制田的目的也是要把田地分授給服兵役的民戶。直到戰國末期魏國還保留著受田制,《睡虎地秦墓竹簡·為吏之道》抄錄魏安王25 年(公元前252 年)的魏戶律規定:“自今以來,叚(假)門逆呂(旅),贅壻後父,勿令為戶,勿鼠(予)田宇”。這段律文譯為今文是:從現在起,商賈(叚門)和開客店的(逆呂),以及“贅壻”這些身分下賤的人,都不準立戶,不分給田地房屋。這說明對平民是讓立戶和授給田宅的。秦國也實行受田制,《秦律十八種·田律》載:“入頃芻槀,以其受田之數,頃入芻三石、槀二石”。這一律文說每頃地應繳芻槀按所受田地數量繳納,每頃繳納芻3 石、槀2石。這條律文是秦曾實行過受田制的明證。銀雀山漢墓竹簡《田法》說“500 家為1 州,10 州為1 鄉,州、鄉以地次受(授)田於野¨。 《吳越春秋》卷二《吳王壽夢傳》,卷三《王僚使公子光傳》、卷四《闔閭內傳》等材料都說明戰國時受田制是確實存在的。

受田制的特點

土地性質

在受田制下,土地所有權屬於國家,農民對土地有占有權與使用權。這裡需要說明受田制與土地私有制的產生、發展並不絕對矛盾。這從兩方面可以看出:一方面受田制是早已存在的制度,受田制下的個體農民在春秋時已經產生,上引《孫子兵法·吳問》所載晉國六卿制田下的農民就是受田制下的個體農民。個體農民產生後,就不免發生貧富兩極分化,隨著某種程度的土地轉讓或某種程度的買賣就可能發生。而那些貧困、破產的農民從土地上游離出去後,遇到適當時機又會從國家控制的土地得到一份受田。究竟中國的土地私有制是何時產生的,這是個很難回答的問題,不過有材料說明春秋末已出現了買賣土地的事例。《越絕書·計倪內經第五》載范蠡經商理論時說:“陽且盡之歲,亟發糴,以收田宅、牛馬,積貨財,聚棺木,以應陰之至也。此皆十倍者也”。這裡所謂“陽且盡。。陰且至”,是范蠡預測市場供求關係和商品價格的理論,這裡無法評論,重要的是范蠡主張時機到來之時,要迅速糶出糧食,收買田宅、牛馬,到一定時機又賣出田宅、牛馬,就可獲利10 倍。這說明春秋末年范蠡經商時土地已可買賣。這條材料可能因為《越絕書》成書晚不為人所重視,不過從春秋末年商品經濟發展到出現了范蠡這樣的大商人,買賣土地是完全可能發生的。另一方面,從中國封建社會發生、發展的歷史看,國家對土地是有最高所有權的,但國家對土地的所有權、控制權,並不妨礙在這種權力下土地私有制的不同程度的發展。這個問題有許多事實可以說明。因此,不能因為戰國時受田制材料的發現,否定土地私有制一定程度的產生、發展。

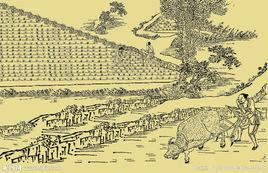

土地的耕種者

受田制下1 戶農民一般耕田100 畝。《管子·輕重甲》說:“一農之事,終歲耕百畝。”《管子·臣乘馬》:“一農之量,壤百畝也。” 《管子·山權數》:“地量百畝,一夫之力也。”《漢書·食貨志》載戰國時魏國“一夫挾五口,治田百畝”。《孟子·梁惠王上》說戰國時的個體農民是“五畝之宅,。。百畝之田”。《荀子·王制》則說“百畝一守”。這種農民一般為數口之家。銀雀山漢墓竹簡《田法》說:“食口七人,上家之數也。食口六人,中家之數也。食口五人,下家之數也”。《孟子·萬章》:“耕者所獲,一夫百畝,百畝之糞,上農夫食九人,上次食八人……”《孟子·盡心》說:“百畝之田,匹夫耕之,八口之家,足以無飢矣”。這樣的農戶,經常下地幹活的應有一個勞動力和一個乃至兩個半勞力。據《田法》記載可知,一個男勞力的年齡在16歲到60歲之間。年齡在60以上和14至16歲之間被算作半勞力。在一般情況下,只要國家賦役不太繁重,年景不太壞,這樣的農民可以溫飽。《孟子·梁惠王上》說:“百畝之田,勿奪其時,數口之家,可以無飢矣”。《荀子·大略》說:“故家五畝宅,百畝田,務其業,而勿奪其時,所以富之也。 ”

這種耕田百畝的個體小農,每年向國家繳納的田賦,約為收穫的十分之一。《漢書·食貨志》引李悝說魏國的農民每年繳"什一之稅"。 前引《管子·幼官篇》也載齊國平均每年收十分之一的田賦。《管子·大匡圖篇》說:"三會諸侯,令曰:田租百取五,市賦百取二,關賦五取 一。"聯繫上下文看是講齊桓公九合諸侯時,每次都實行一些惠政,三會諸侯時令"田租百取五"云云,顯然是臨時措施,並非經常如此。《管子·治國篇》說:"府庫之徵,粟什一",說明一般徵收十分之一為田賦。農民所負擔的力役十分繁重,《管子·臣乘馬篇》說:"不奪民時,故五穀興豐。"《管子·山國軌篇》主張"春十日,不害耕事。夏十日,不害芸事。秋十日,不害芸實。冬二十日,不害除田"。《荀子·富國篇》說:"罕興力役,無奪民時"。這都說明當時的力役徵發十分繁重,常常侵奪農時。為徵發力役,據《管子·度地篇》說,國家常在每年秋天登記戶口,未成年人、老人可以免役,成年服役,廢疾者可免除,輕度的殘疾人半役①。除田賦、力役的負擔之外,還有"布縷之徵"。《孟子·盡心下》說:"有布縷之徵,粟米之徵,力役之徵。君子用其一,緩其二。用其二,而民有殍;用其三,而父子離。"這說明"布縷之徵"與"粟米"、"力役"的負擔並列,是農民三大負擔之一。這些負擔,再加戰國時戰爭頻繁,臨時性的徵發繁多,所以農民的生活是很困苦的。這些農民人身受著國家的控制,不許逃亡。《管子·治國篇》說"逃徙者刑",說明對逃亡農民的懲處是很嚴的。對不耕田的游惰者,也要嚴加處罰。《管子·揆度篇》說:"力足盪游不作,老者譙(誶)之,當壯者遣之戍邊。"這就是說對於能耕作而又不耕作的人,老的要受責難,青壯年要遣送戍邊。商鞅變法的法令中規定:"事未利及怠而貧者,舉以為收孥",即沒入官府作刑徒,為官府服役。《呂氏春秋·上農篇》說:"民不力田,墨(沒)及家畜(蓄)",即不力耕者及家中積蓄均沒於官。銀雀山漢墓出土《田法》說:"卒歲少入百斗者,罰為公人一歲。卒歲少入二百斗者,罰為公人二歲。出之之歲者,以為公人終身。卒歲少入三百斗者,鯨刑以為公人。"《漢書·食貨志》所載李悝說的耕田百畝的農民,每年生產粟150 石即1500 斗,每年繳納田賦15 石即150 斗。《田法》中說:"中田小畝,畝二十斗",則百畝共收2000 斗,每年繳納什一之稅為200 斗。每年如少納稅100 斗,就罰"為公人一歲";少納200 斗,罰為"公人二歲"。每年少納300 斗,受鯨刑後為"公人"。所謂"公人"就是在公家服役之人,服役年限分別為一、二年和終身等。

上述這些農民耕種著國家的土地,賦役負擔繁重,人身受著國家的超經濟強制。所以,他們是封建國家的封建依附農。

除上述封建依附農之外,國家還有一種叫做"新甿"(新民)或"賓萌"(客民)的封建依附農。這種人是外來人,所使用的土地等生產資料也是國家授給的。《周禮·地官·旅師》說"凡新甿之治(所求)皆聽之,使無征役,以地之美惡為之等"。鄭玄註:"新甿,新徙來者也。治,謂有所乞求也。使無征役,復之也。。。以地美惡為之等,七人以上授以上地,六口授以中地,五口以下授以下地,與舊民同。"這就是說對新民要像對舊民一樣授與土地。此外,新民在一定時期內還可以復免徭役。《管子·問篇》載:"外人之來從而未有田宅者幾何家?"說明在一般情況下這些外來人都是會得到田宅的。《孟子·滕文公上》載:"有為神農之言者許行,自楚之滕,踵門而告文公曰:'遠方之人聞君 行仁政,願受一廛(住所)而為氓(田民)'。"這裡雖只說授與住宅,但宅與田地是連在一起的。《周禮·地官·遂人》說周代授田時"上地,夫一廛,田百畝,萊五十畝,余夫亦如之。中地,夫一廛,田百畝,萊百畝,余夫亦如之。下地,夫一廛,田百畝,萊二百畝,余夫亦如之" 云云,表明授與住宅、田地是同時進行的。如果只授給住宅,不授給田地,這些外來人是無法生存的。因此,在"受一廛(住宅)"的同時,也就得到了相應的田地。戰國時,有的國家招誘了大量的新民或客民,秦國就是這樣一個很典型的國家。《商君書·徠民篇》說:秦國地廣人稀,"田數不滿百萬"。這裡的一田應是一戶農民耕種的100 畝之田。 "田數不滿百萬",表明農戶也不滿一百萬。而鄰近的三晉地區地少人多,有"寡萌(賓萌)賈息民(租房住的人),上無通名(在官府無戶籍),下無田宅,而恃奸務末作以處",這就是說三晉地區有大量"賓萌"(客民)無戶籍又無田宅而靠"奸務末作"維持生活。針對此情況,《商君書·徠民篇》提出從三晉招誘百萬民夫來秦的計畫("足以造作百萬夫"),其辦法是"利其田宅","復之三世,無知軍事",即給與田宅,復免兵役,令其專門從事農業生產。這些人被秦招徠之後,就成了一種基於"對土地的依附"而產生的秦國家的封建依附農。《文獻通考·兵考一》說秦"誘三晉之人,優利其田宅,而使秦人應敵於外,大率百人則五十人為農,五十人習戰"。這說明戰國時一些國家招誘的客民曾在政治、經濟生活中起過重大作用,因此是值得引起重視的。

殘存土地制度

此外,戰國時有的國家還保留著公田,農民還要到公田上"公作",在個人土地上"私作"。《商君書·墾令篇》載:"農民不飢,行不飾,則公作必疾,而私作不荒,則農事必勝。"這就是說,在《墾令篇》的作者看來,農民不受飢,不作表面的應酬,對農田上的"公作"會努力,對私作也不荒廢,因此農事必然取勝。實際上,按當時的實際情況,"公作"必然被"私作"所代替。《呂氏春秋·審分篇》所說:"今以眾地者,公作則遲,有所匿其力也;分地則速,無所匿其力也。"這反映了農業方面當時變化的總趨勢。

戰國時國家控制下的農民,在重重盤剝下生活是很苦的。《管子·治國篇》說:"上征暴急無時,則民倍貸以給上之徵矣。耕耨者有時而澤不必足,則民倍貸以取庸矣。秋糴以五,春糶以束,是又倍貸也。關市之租,府庫之證,粟什一,廝輿之事:此四時亦當一倍貸矣。故以上之徵,而倍取於民者四。夫以一民養四主,故逃徙者刑,而上不能止者,粟少而民無積也。"這段話的大意是說:官府急征暴無時,耕種時為趁墒情好適時播種,官府秋收時以"五"糴糧,春天缺糧時又以加倍價錢糶出,再加上關市之租,府庫之徵等等農民又要加倍出錢對付。所以,以上的征取,"倍取於民者四"。這就等於"以一民養四主",因此,民眾逃亡而被判刑者很多,而官府不能阻止,原因就在於粟少而民無積蓄。《韓非子·六反篇》也說:"天飢歲荒,嫁妻賣子者必是家也"。