數學模型

反應相內傳質和傳熱

反應相內傳質和傳熱 反應相內傳質和傳熱

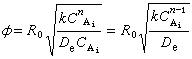

反應相內傳質和傳熱如果反應相是顆粒狀催化劑,則相界面為催化劑的外表面,反應主要在催化劑的內表面上進行。內部傳質模型把組成催化劑內表面的縱橫交錯的微孔簡化為均布在催化劑內部的圓柱形直孔,這些圓孔的直徑和長度均相等,沿著直孔發生擴散和反應的雙重作用,反應物A的濃度從外表面處的 C岟沿催化劑的縱深而降低。這一簡化的物理模型,等效於反應物在一個無微孔的反應相內同時進行擴散和反應。與此類似,液滴為分散相的內部傳質也可簡化為同樣的物理模型。依此模型,在一半徑為 R0的球形的反應相微元內,任意半徑 R處反應物A的濃度 CA和界面濃度 C岟有如下關係:式中:

φ稱蒂利模數,又稱西勒模數; k為反應速率常數; n為反應級數; De為相內有效擴散係數。

反應相內傳質和傳熱

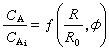

反應相內傳質和傳熱蒂利模數為一無因次數群,反映了極限的反應速率( CA= C岟為 CA的上限,此時反應速率最高)與極限內部傳質速率(內部 CA=0,為不可逆反應時 CA的下限,此時傳質速率最高)之比。以界面濃度 C岟為基準,則表觀反應速率- rA為:式中 ηi為內部效率因子,或稱內部有效因子,它是 φ的函式,表示反應相的利用率。

關係

內部效率因子與蒂利模數的關係

1934年,美國E.W.蒂利研究證明在反應相等溫條件下, ηi 恆小於或等於1(見圖)。由圖可以看出:①當 φ接近於零時, ηi接近於 1,說明表觀反應速率幾乎不受內部傳質的影響,即表觀動力學與本徵動力學接近。實驗也表明,反應相微元大小几乎不影響表觀速率。②當 φ值很大時, ηi很小,傳質對反應有嚴重影響,反應主要是在界面附近的狹小區域內進行。表觀動力學與本徵動力學相差甚遠,表觀反應級數趨於( n+1)/2,表觀活化能趨於真實活化能的 1/2。實驗則表現出表觀速率幾乎與反應相尺度(如球形催化劑直徑)的倒數成正比。③ φ值高,表示傳質阻力大,反應物濃度低。對於要求反應物濃度高、產物濃度低的反應(如伴有串聯副反應的反應),高 φ值總是不利的因素。只有在伴有平行副反應的反應中,當主反應級數低於副反應級數時,高 φ值才為有利。如果考慮到非等溫條件,對放熱反應來說,相內反應速率常數 k可高於外表面溫度(即等溫條件)下 k的數值,則 ηi須另行計算,其值可高於1。

內部傳熱 如果反應放熱,則內部溫度高於界面溫度,對伴有串聯副反應或平行副反應的反應來說,當主反應活化能高於副反應活化能時,內部溫升有利於選擇性。對多數氣固相反應過程,傳質阻力常集中於內部,傳熱阻力則常集中在外部;對液固相反應過程,情形正好相反。